Загадка первой игуменьи: Иван Васильевич меняет всё?

Одно из знаковых событий в истории нашего города — обретение в 1579 году Казанской иконы Божьей Матери. Оно могло остаться только событием местного масштаба, но во времена Смуты Казанскую икону связали с освобождением Москвы от поляков и концом трагической для страны эпохи. Так найденная в Казани святыня стала одним из самых значимых и почитаемых в России богородичных образов, а основанный на месте её обретения монастырь сделался центром паломничества для тысяч и тысяч верующих.

О чём гласит предание?

У нас в Казани эту историю знают буквально все, кто так или иначе увлекается краеведением. Мой интерес к ней всколыхнуло ранее неизвестное казанцам письмо Ивана Грозного, попавшееся мне в дореволюционном издании архивных документов. В этом письме содержится важная и неожиданная информация о самом раннем периоде истории Богородицкого монастыря. Но прежде чем мы вместе с вами прочтём это письмо, давайте вспомним, что нам известно о первых годах существования знаменитой казанской обители.

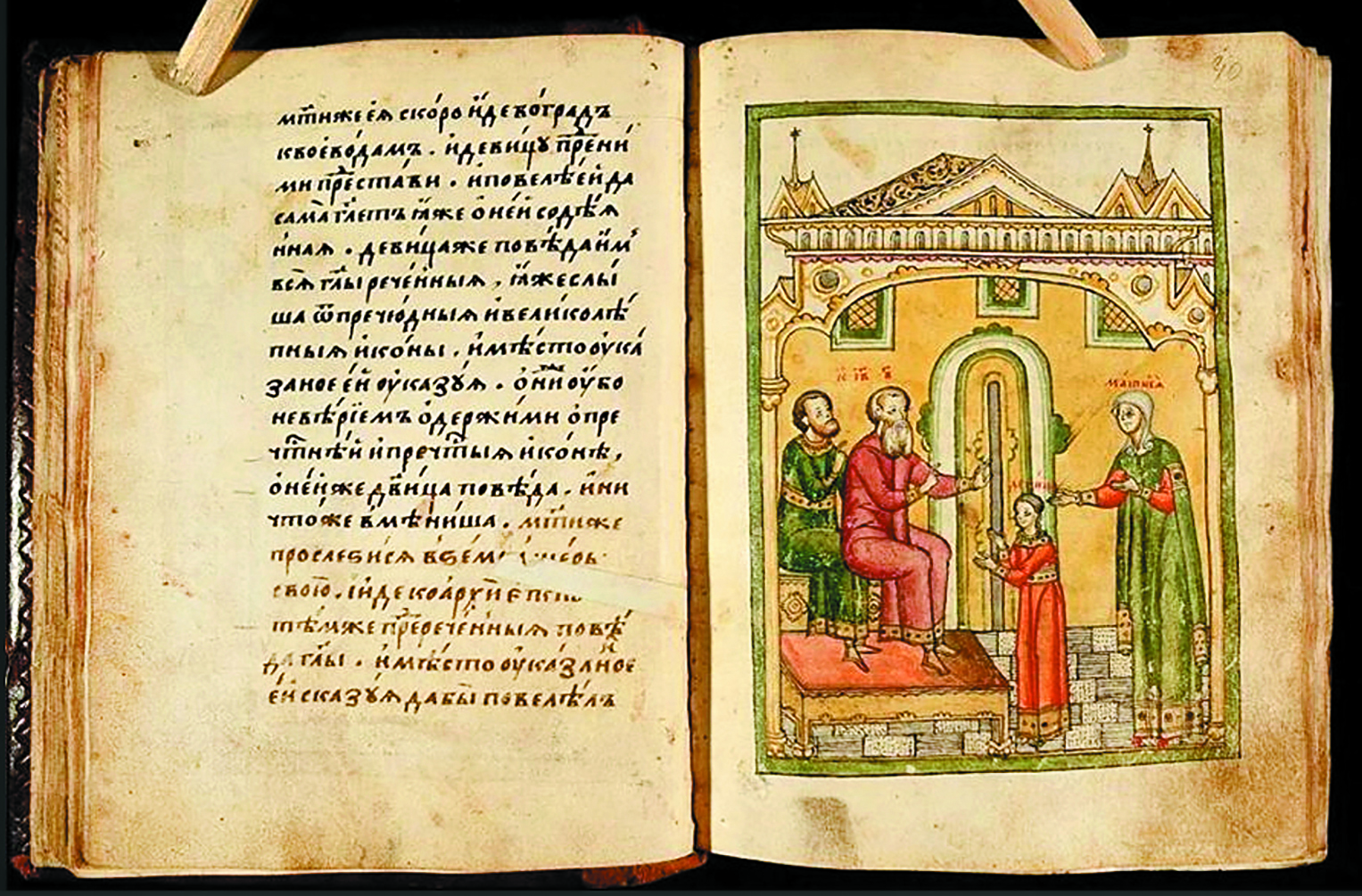

До настоящего времени нашим главным источником сведений об учреждении этого монастыря была «Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы», составленная около 1594 года митрополитом Казанским и Астраханским Гермогеном, будущим Патриархом Московским и всея Руси.

«Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы»,

составленная около 1594 года митрополитом Казанским и Астраханским Гермогеном.

Портрет Ивана Грозного из книги «Корень российских государей»,

больше известной как «Царский титулярник». 1672

Гермоген сообщает, что монастырь был основан по указу «Государя Царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руси Самодержца», а девочка Матрона, со слов которой после большого городского пожара и найдена была на пепелище чудотворная икона, приняла в нём постриг с именем Мавра.

В дополнение к сказанному Гермогеном в Казани бытует предание, что Матрона стала не только первой инокиней монастыря, но и едва ли не первой его игуменьей. Так в книге известного в нашем крае церковного историка Ефимия Малова «Казанский Богородицкий девичий монастырь» в списке настоятельниц обители она стоит под первым номером.

Но может ли такое быть? Не рано ли десятилетней девочке вообще идти в монастырь?

Как оказалось, в монастырь идти не рано. Дело в том, что во времена Ивана Грозного в отношении возраста вступления в монахи на Руси действовали правила, утверждённые так называемым Трулльским собором, проходившим в Константинополе в 691–692 годах. Согласно этим правилам, в особых случаях по усмотрению архиепископа принять постриг можно было уже в 10 лет.

Так что Матрона вполне могла уйти в монастырь после обретения иконы, а у тогдашнего казанского архиепископа Иеремии не было причин не давать ей своего благословения. Ведь её случай уж точно не был рядовым.

Но стала ли Матрона-Мавра игуменьей? Могла ли десятилетняя девочка руководить созданием нового монастыря, заниматься хозяйственными хлопотами и командовать людьми?

Подсказки царской корреспонденции

Оказывается, безоговорочный ответ на эти вопросы даёт нам не кто иной, как сам Иван Грозный. Я нашла этот ответ, просматривая изданное в 1905 году «Описание актов собрания графа А. С. Уварова». Это — публикация средневековых рукописей из коллекции первого директора Императорского Исторического музея, увлечённого археолога и исследователя Алексея Сергеевича Уварова.

В числе прочего в этой книге опубликовано письмо, а точнее, указная грамота Ивана IV настоятельнице Суздальского Покровского девичьего монастыря Леониде о выборе из инокинь её обители игуменьи и двух стариц-помощниц во вновь учреждаемый женский монастырь в Казани.

Почему этот документ до сих пор не был известен казанцам, сказать сложно. Но могу предположить, что тогда, в начале XX века, уникальное издание древних актов могло остаться незамеченным казанскими историками на фоне драматических перипетий Русско‑японской войны, потрясшего всю Казань похищения иконы из того же Богородицкого монастыря и, наконец, кровавых событий первой русской революции. В этих обстоятельствах немудрено было пропустить книгу, вышедшую в далёком Петербурге и не имеющую, на первый взгляд, прямого отношения к казанской истории.

И. С. Куликов. Портрет А. С. Уварова. 1916

В 2019 году письмо это было опубликовано уже в академическом сборнике «Актов Покровского Суздальского девичьего монастыря XVI — начала XVII веков». Но и его казанские краеведы «не заметили». Тут, впрочем, ничего удивительного нет. Невозможно объять необъятное. Даже самый серьёзный церковный историк края вряд ли будет изучать все публикующиеся в стране архивные монастырские документы.

Но давайте, наконец, прочтём этот новый для нас исторический источник!

Вот его текст с некоторыми сокращениями:

«От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси в Суздаль, в Покровской девич монастырь, игуменье Леониде с сестрами.

Велели мы в Казани, где… явила образ Пречистая Богородица Одигитрия, устроити монастырь девич… А в игумени велели мы из Суздаля из Покровского девича монастыря выбрати добрую старицу, которая б умела здержати и начало положити и монастырь устроити. Да двух стариц добрых же, которые бы грамоте умели… и на крылосе бы пети умели…, и иных бы вперед стариц грамоте учити и пети было кому…

А как их выберешь…, вели им быти готовым в Казань по первому пути…

Да о том бы… к нам отписали…, которую старицу в игуменьи выберете…, чтобы нам про то было ведомо вскоре».

Дата написания документа — 19 октября 1579 года, то есть спустя всего три месяца после обретения Казанской иконы Богородицы.

Таким образом, царь сообщает суздальской игуменье Леониде о том, что повелел в Казани, на месте, где явила свой образ Пречистая Богородица, устроить девичий монастырь. И приказывает ей выбрать из своих монахинь трёх стариц, одна из которых стала бы настоятельницей новой обители.

При прочтении письма возникает несколько вопросов.

Во-первых, что это за Суздальский Покровский монастырь такой и, во-вторых, почему царь отправляет грамоту именно туда?

Неизвестный художник. Портрет Соломонии Юрьевны Сабуровой,

первой жены великого князя Василия III. Копия XVIII века с портрета XVII века.

Обитель «с привилегиями»

А дело в том, что монастырь этот был отнюдь не простым. Он имел особый статус. В нём монашествовало немало женщин из самых родовитых семей. Кто-то из них принимал постриг добровольно. А кто‑то и по принуждению: неудобные наследницы, вдовы сложивших голову на плахе бояр, бездетные жёны родовитых мужей.

Кроме того, этот монастырь называют обителью отвергнутых царских жён. Одной из первых его узниц стала обвинённая в бесплодии супруга Василия III Соломония Сабурова. Здесь завершился земной путь жены Василия Шуйского, царицы Марии Буйносовой. Последней царственной пленницей монастыря стала Евдокия Лопухина, первая жена Петра Великого.

Особые отношения связывали Покровский монастырь и с Иваном Грозным. Сюда он отправил наскучившую ему пятую супругу Анну Васильчикову. Его послушницами стали постриженные за бездетность первая и вторая жёны его сына Ивана.

Неудивительно, что именно в эту знаменитую обитель Иван Васильевич направил свою грамоту с наказом.

Второй вопрос, возникающий при чтении царского послания: кто такие старицы?

Как выяснилось, речь здесь идёт не только о возрасте. Старицы — это особая привилегированная группа старших монахинь, входивших в состав «собора», то есть совета при игуменье. Соборные старицы играли ключевую роль в жизни русских обителей эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Многие из них обладали весьма значительным иноческим «стажем» и жизненным опытом. Они нередко происходили из знатных боярских родов и имели навыки управления собственными владениями. В монашестве эти женщины играли активную роль в организации монастырского хозяйства, занимались сбором оброка с монастырских вотчин, принимали участие в избрании настоятельницы, а в её отсутствие управляли монастырём.

Именно из таких уважаемых и опытных инокинь Иван Грозный потребовал выбрать первую игуменью для Казанского монастыря.

Кем она была и как её звали, исследователям ещё предстоит выяснить. Но я бы присмотрелась к матушке Петронилле, второй в списке Ефимия Малова. Даты против её имени — 1582–1584 годы. На первый взгляд они кажутся датами её правления. Но это не так.

.jpg)

Сцена «Явление святителя Николая Чудотворца старице Мавре в Казанском девичьем монастыре», изображённая в клейме на раме к Седмиозерной иконе Богоматери.

Малов скопировал реестр настоятельниц Богородицкого монастыря из книги П. М. Строева «Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви», изданной в 1877 году. Строев, уважаемый историк и исследователь, отыскивал имена церковных деятелей в древних грамотах, актах и летописях и записывал их вместе с датами документов, где встречал эти имена.

Таким образом, в списке Малова, идентичном списку Строева, представлены не года правления Богородицким монастырём той или иной настоятельницы, а только крайние даты документов, в которых указаны их имена. Отсюда имеющиеся в списке временные пробелы в целые года и даже десятилетия.

Что касается игуменьи Петрониллы, то, как нам известно, её имя указано в грамоте 1584 года о приписке монастырю крестьян Кузьмина Займища. Этот документ опубликован в книге казанского историка И. П. Ермолаева «Казанский край во второй половине 16–17 веков». Документа 1582 года, в котором упоминается Петронилла, мы не знаем. В любом случае это не обязательно год начала её игуменства.

А что если она возглавила монастырь ещё в 1579 году и была той самой старицей из Суздальского Покровского монастыря, которая указом Ивана Грозного отправилась в Казань, чтобы «начало положити и монастырь устроити»?

Ответа на это вопрос пока нет, но поразмышлять есть о чём.

Во всяком случае, теперь можно с уверенностью сказать, что десятилетняя Матрона-Мавра первой настоятельницей Богородицкого монастыря точно не была. Но она прожила свою длинную и яркую жизнь.

Икона как свидетельство

Так, в апреле 1632 года старицу Мавру, «которой явилась Пречистая Богородица Казанская», пожелала видеть у себя в Москве царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева, супруга первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича.

Подробности этой истории излагает известный исследователь И. Е. Забелин в своей книге «Быт московских цариц». Он пишет, что Евдокия Лукьяновна пожелала видеть старицу Мавру, но игуменья Богородицкого монастыря Анфиса по какой-то причине её не отпускала. И тогда царица послала в Казань две грамоты. Одну игуменье: «Ведомо нам учинилось, что хотела ехать к нам к Москве для нашего дела старица Мавра, которой явился образ Пречистыя Богородицы Казанския и ты… возбраняешь и из монастыря к нам к Москве… не пустишь. И ты то делаешь негораздо». Вторую грамоту царица направила самой старице Мавре: «А об отпуске твоем в монастырь… к игуменье Анфисе от нас писано, а велено тебя отпустить безо всякаго задержанья».

Мавра-Матрона не только побывала при царском дворе, но и получила от государей дорогие подарки. В архиве московской Оружейной палаты хранятся так называемые «Ладанные книги». В них вписывались расходы на ладан и облачение, которые отпускались из казённого приказа в различные московские и иногородние церкви. Так вот, в одной из этих книг отмечено, что 29 апреля 1632 года «по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси имянному приказу» старица Мавра получила «три фунта ладану бранного», то есть лучшего, отобранного, «к пречистой Богородице Казанской».

Как видите, выросшая Матрона пережила Смутное время, находилась в монастыре в весьма почитаемом статусе монастырской старицы и даже побывала в Москве по приглашению самой царицы. В это время казанской монахине должно было исполниться 63 года. Она уже немолода, но ещё полна сил.

Портрет инокини Мавры.

А вот о том, что происходило в её жизни дальше, у меня имеется гипотеза…

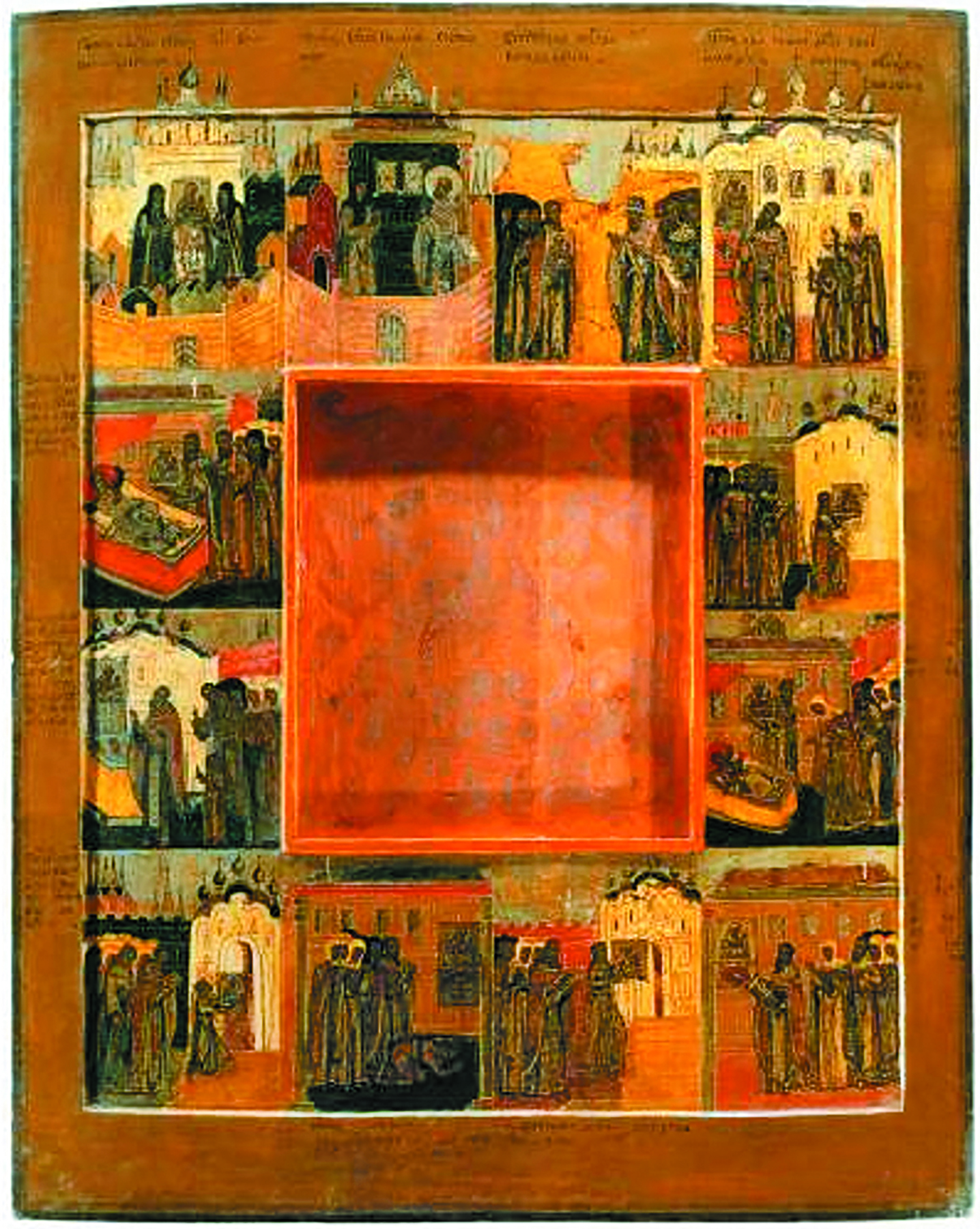

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва хранится рама к Седмиозерной иконе Божьей Матери с клеймами, то есть размещёнными по периметру небольшими сюжетами, которые дополняют основную иконописную композицию.

Сама Седмиозерная икона прославилась во второй половине XVII века. Её прославление связано с эпидемией чумы 1654–1656 годов, которая началась в Москве, перекинулась на другие города и вскоре пришла в Казань. Бороться с болезнью тогда не умели, и чума начала косить население с устрашающей скоростью. Городские власти были бессильны что-либо предпринять.

Как гласит написанное по следам этой истории «Сказание о Седмиозерной иконе», в это трагическое время благочестивой монахине Казанского Богородицкого монастыря явился во сне старец в архиерейском облачении, похожий на Николая Чудотворца, и повелел для утешения народа принести в Казань чудотворную Седмиозерную икону Богородицы.

Эту монахиню в разных статьях называют то Маврой, то Марфой. Кто-то рифмует её с Марфой (Киреевской), которая в 1654 году была игуменьей Богородицкого монастыря.

А вот на иконе из рублёвского музея в одном из клейм абсолютно чётко читается: «Явление святителя Николая Чудотворца старице Мавре в Казанском девичьем монастыре». Как предполагают исследователи, эта икона была написана в последней четверти XVII века где-то в центральной России, то есть неподалёку от нас и вскоре после чумы, когда события были ещё свежи в памяти. Значит, имя монахини на иконе скорее всего указано верно, независимо от того, легендарным она была персонажем или реальным.

Рама к Седмиозерной иконе Богоматери с клеймами из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Центральная Россия. Последняя четверть XVII века

А что если это та самая Матрона-Мавра из далёкого 1579 года? Ведь речь идёт о том же психологическом типаже женщины, которой снятся «вещие сны» и приходят «чудесные видения». И имя старицы совпадает.

Сколько лет должно было исполниться ей к моменту прихода чумы, и могла ли она вообще дожить до этих трагических событий?

Если учесть, что Матрона нашла икону, когда ей исполнилось десять, то во время эпидемии чумы ей могло быть 85–87 лет. Возраст солидный, но не фантастический.

Принято считать, что в современном мире люди живут в два раза дольше, чем в Средневековье. Но это представление во многом сложилось из-за необычайно высокой в те времена детской смертности. По статистике, если один человек умирал в годик, а второй в 80 лет, средняя продолжительность жизни получалась равной 40 годам.

А сколько на самом деле мог прожить без современной нам медицины тот, кто не умер в младенчестве?

На эту тему есть интереснейшая работа доктора исторических наук, профессора МГИМО, лауреата Макарьевской премии А. С. Усачёва «Старость глубокая» в XIV–XVI вв.». Как показывают его исследования, старость в этот исторический период наступала между 50 и 60 годами. При этом у монашествующих продолжительность жизни могла быть заметно выше. Источники сохранили сведения о восьмидесятилетних и девяностолетних иноках. Их долголетию способствовал размеренный образ жизни. Особенно это касалось тех, кто прожил в обителях несколько десятилетий и полностью подчинился строгому монашескому распорядку.

Но ведь именно такова была жизнь повзрослевшей девочки Матроны, ставшей инокиней Маврой. Почему бы тогда ей не дожить до чумы середины XVII века и не иметь ещё одно «чудесное видение»?

Это всего лишь гипотеза, но она имеет право на существование и даёт пищу к размышлениям.

Неизвестный художник. «Царица Евдокия Феодоровна

въ монахиняхъ жена первая Петра Перваго». XVIII век

Неизвестный художник. Царица Евдокия Лукьяновна, урождённая Стрешнева. Конец XVII — начало XVIII века

А вот на вопрос: была ли Матрона-Мавра настоятельницей обители, ответить можно следующее.

Поскольку она имела статус «старицы соборной», то в отсутствие настоятельницы и в случае смерти оной вполне могла временно возглавить Казанский Богородицкий монастырь. И это могло закрепиться в народной памяти и преданиях, несмотря на отсутствие у неё официального статуса игуменьи.

С другой стороны, в списке настоятельниц, представленном Ефимием Маловым, имеются большие временные пробелы. В том числе — 38 лет между игуменьями Марией (1588–1593) и Феодосией (1631). Возможно, именно в эти годы старица Мавра руководила монастырём вполне официально. Впрочем, это ещё предстоит выяснить…

Фотографии предоставлены автором

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев