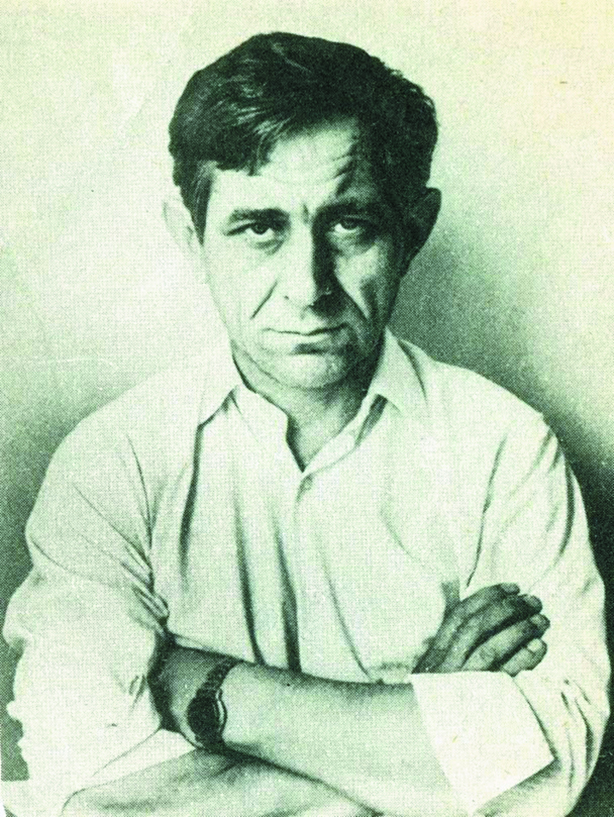

Сергей Белозёров

«Родился я на аэродроме, на Дальнем Востоке. Отец был военным лётчиком, мать — учительницей. После моего рождения отца сразу перевели в Белоруссию… В 8 лет я получил 2-ю премию на республиканском литературном конкурсе «Научный рассказ» газеты «Зорька». После этого несколько лет побеждал на математических олимпиадах…»

Родился 10 июня 1948 года на Дальнем Востоке, где служил в лётном полку его отец. Через некоторое время Белозёровы переехали в Белоруссию, а затем в Тулу, которая стала настоящей родиной Сергея. Печатался как поэт в основном в местных тульских и иркутских газетах, отдельные публикации — в журналах «Нева», «Огонёк», «Сибирские огни», в сборниках издательства «Молодая гвардия» и Приокского книжного издательства, альманахе «Оттепель». В 1983 году был отправлен в ссылку на станцию Зима Иркутской области. За ним в Сибирь добровольно последовала его беременная возлюбленная, будущая жена поэтесса Ольга Подъёмщикова (1961–2000). В 1989 году в Туле вышел первый и единственный прижизненный поэтический сборник Белозёрова «Словарь далей». Работал военкором на войне в Приднестровье, где едва не расстался с жизнью, был контужен, получил многочисленные травмы. Умер 12 ноября 2002 года в Туле на 55-м году жизни. Посмертно стихи опубликованы в журналах «Арион» (Москва), «Новый мир» (Москва), «Нёман» (Минск), «День и ночь» (Красноярск), альманахах «Иркутское время» (Иркутск), «Тула», «Этажи» (Москва), антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было» и других изданиях. В 2021 году в Москве издана книга прозы, писем и стихов Ольги Подъёмщиковой и Сергея Белозёрова «Зима». Судьбам Ольги Подъёмщиковой и Сергея Белозёрова посвящён поэтический спектакль «Любовь без парашюта» (инсц. — Н. Дунаева, реж. — А. Куликова), который идёт на театральных площадках Москвы и других городов России.

***

Белозёров Сергей Алексеевич,

тридцати с незначительным лет,

терпеливо пытался отсеивать

сор от хлеба и счастье от бед.

Сито билось, как сердце, порывисто,

он не первый надеялся год,

что на донышке по справедливости

золотая крупица блеснёт.

Ну, а жизнь — без старания лишнего —

убеждала его: через сеть

не пройти её тяжким булыжникам,

да и лебедю не пролететь.

Он не верил, шатаясь от голода,

он стоял на своём, как всегда,

и сжимал в кулаке своё золото,

а когда разожмёт — пустота…

Он с долгами никак не расплатится,

он скитается по городам,

только сито дырявое катится

по пятам, по пятам, по пятам…

***

Время, наверно, рассыпаться кубикам,

время седеть, как под осень трава —

стиснули зубы железным загубником

тяжкие и дорогие слова.

Прежние были, как рябь на поверхности,

эти черпнул я со дна родника,

и потому убеждённее верится

в совесть народа и правду стиха.

Было бы это. А строчка обтешется,

вспыхнут сравненья, возникнет мотив —

слышать бы только диктовку Отечества,

категорический императив.

***

Бесплатное образование —

тем, у которых нет призвания.

А мы последнее потратили

на книжки, сборнички стихов,

чтоб к нам пришли преподаватели

Самойлов, Слуцкий, Смеляков.

Как славы нам и как добра желать,

мы изучали по ночам,

потом пришлось ещё доплачивать,

но так, судьбой, по мелочам.

Заплатишь — и не надо мучиться,

и весело держись за гуж

уроков музыки и мужества,

они рифмуются к тому ж.

***

В звёздную карту, как в карту Генштаба,

лектор указки воткнул остриё:

— Вот, — объясняет, — галактика Хаббла,

люди недавно открыли её!

Мне говорить старику неохота,

что загорелась она на Земле,

около Харькова: наша пехота

там полегла в окруженье, в котле.

И полыхнули в пустом небосводе,

в бурой крови или в белых бинтах

звёзды Алёшка, Серёжа, Володя,

полмиллиона — и все поимённо,

стоя поротно и побатальонно,

как на присяге. Да, именно так.

Ныне и присно в пространствах безмерных

мы, что ни день, открываем звезду.

Сколько из них жестяных и фанерных?

Кто его знает… В подсчётах неверных

путались мы. Но они — на посту

каждую ночь.

Могилёвщина

То, чем мы дышим, расплавлено уже по колено,

пчела на этот воздух стала, отдышалась, отёрла пот

с чела;

с морды пня, пузырясь, течёт розовая пена,

точно он, застоявшись, грызёт и грызёт удила.

Июль. Исступление есть в его неподвижности,

в растресканных серых губах пересохшего родника,

в сойке, разинувшей рот — ей тоже едва дышится,

меня она ненавидит, а крикнуть не может никак.

Так среди тусклой жары разливается тихое бешенство,

будто глухо ворочаются в тучах и под землёй голоса,

оборачиваюсь — берёзы, пыльные, как беженцы,

опустили плечи, опустили руки, опустили глаза.

Тихо, всё тихо, говорю я себе, ну что ты —

это просто жара с духотой оседает на мозг золой,

никому же не скажешь, что мёртвый июль 41-го года

каждый год в это время смотрит с неба, ворочается

под землёй.

Не поверят, что время не прямо, что оно в узлах

и прорехах,

что видны тебе красные клочья, летящие с чёрных

уст коней,

и невидимый на солнце огонь, его пляска

на соломенных стрехах,

и мёртвая на обочине, и белая хустка на ней.

***

Я жив.

Но смутное чувство вины

сидит во мне, как свинец:

мой отец вернулся с войны,

а братья его — нет.

Они вшестером остались там,

где небо — как рваный картон,

где на человека прёт танк

сплошным разинутым ртом.

И нерождённые их пацаны,

как тени, мне застят свет:

мой отец вернулся с войны,

братья его — нет.

Семь жизней,

семь жизней мне надо прожить:

свою

и ещё шесть,

в семь стежков ежедневно шить

жизни жёсткую жесть.

Кто скажет, как честно дойти до конца

моих нескончаемых лет?

Нет у меня теперь отца,

старшей родни нет…

Но всё равно не проходит и дня,

чтоб не послала мне горький привет

вся многочисленная родня:

те, кого не было.

Те, кого нет.

***

«Всё возможно!» — прокричал Вергилий.

«Невозможно…» — Данте простонал.

Ад чернел. И вниз они сходили,

и тропа спускалась между скал.

А на дне концлагеря чадили,

трупы стыли штабелями шпал…

«Невозможно…» — прошептал Вергилий.

«Всё возможно…» — Данте прошептал.

Юго-запад

…Иду по городу,

нежный и нищий,

большой, как верста или высота,

мне

так светло и просторно…

А ниже —

земная и радостная суета,

и всё вперемешку — вечер с ночью,

грохот с затишьем и апрель со сталью,

и даже земля свернулась в комочек

так, как будто её приласкали…

А небо висит, как будто на колышке,

на голом тополе, и его синеву

кромсают весёлые грачи-стекольщики,

укрывая озябшую траву.

И только я, какой-то вчерашний,

иду в стороне, совсем один,

совсем, как всевышний, излишний…

А раньше,

зимой, я был нужен, необходим.

Всю зиму лесные лохматые звери,

забывая о том, что мы враги,

подходили ко мне, и мне верили,

и брали губами хлеб с руки.

И эти вербы, клёны, акации —

их тоже ведь мучила нищета,

им, как и мне, не хватало пальцев,

чтоб зимние звёзды пересчитать.

И вот

я шатаюсь,

нежный и нищий,

и в этом мире, где так светло,

никто не зовёт,

никто не ищет,

никто не просится под крыло!

***

«Здесь темно — возьми мою звезду» —

прошептала ночь мне на мосту.

А звезда вздохнула, как во сне:

«Для него горит там свет в окне…»

И вода твердила под мостом:

«Там твой дом и только там твой дом…»

Но никак не мог я сделать шаг

к огоньку тому на лай собак.

Повернулся и пошёл назад,

ничего не видя, наугад.

Проворчала берегу река:

«До чего же жалко дурака…»

И шепнула ночь звезде своей:

«Видишь, как бывает у людей…»

***

Спокойно и весело даже

живётся на свете, когда

проходят шальные удачи,

и в губы целует беда.

И нет холоднее и чище

мгновения, нежели то,

когда невезение свищет

в осиновый сиплый свисток.

Ни строчкой не радует почта,

ни друга с тобой, ни жены,

а всё ж хорошо — оттого, что

мосты за спиной сожжены.

И нет опасений ни грамма,

шрапнельно поют соловьи,

и сомкнуты зло и упрямо

разбитые губы твои.

Словарь Далей

Трогай!

Зима, Перевоз, Кимильтей,

Харик, Тулун, Кундулун и Азей,

Тулюшка, Шуба, Курят, Мингатуй,

Нюра, Тайшет, Камышет и Хингуй,

Худоеланская, Котик, Уда,

Ук, Нижнеудинск, Утай, Шеберта…

Я не доеду к тебе никогда!

Станции стали, коптя и трубя.

Это — на первых трёхстах километрах

От погребения в рудах и недрах

Четверо суток ещё до тебя.

Ты, разбираясь с последним письмом,

Далей словарь почитай перед сном.

Может, поймёшь… Непонятно? Беда ли…

Тьма и метель. И словарь моих далей

жестью названий гремит за окном.

***

Есть в тайге городок. Быт его отразился в зверюшках

и птичках,

бурундук растянулся в прыжке, как вратарь

на тбилисском значке,

дятел в пёстрой тельняшке и красных

спортивных штанишках

бодро «солнышко» крутит на сосновом сучке-турничке.

Свиристелька свистульку купила внучку. Тот свистит

и смеётся.

Как мальчишка в окошке, зыркнет глазом —

и свистнет опять!

А на тропочке мышка-норушка, старушка,

под сумками гнётся,

тащит в норку запасы. Таскать ей — не перетаскать!

Пусть живут хорошо на коврах моховых и едят

на посуде

из тончайших скорлупок резных,

лепестков расписных…

Вот ещё бы узнать: а чему вы научитесь, люди,

у зверюшек, пичужек, дружков и подружек лесных?

***

Небеса вращались, как колёса телеги,

солнце за солнцем в март шли,

и уже торчали

из-под лохмотьев снега

мускулистые чёрные лопатки земли.

От свободы хмелея,

от солнечной браги,

это русское поле высвобождает плечо

из сопревшего снега, как из ветхой рубахи,

это рвутся заледенелые путы ручьёв.

Это — бунт!

Вон на отмели тлеет, чернеет,

точно свалка двуглавых орлов, покорёженный лёд!

А иною земля пугачёвская быть не умеет,

да и вёсен иных,

хоть казни её,

не признаёт.

***

Это кто мне свистит?

Чей там чёрный лукавый зрачок?

Это чей там — взахлёб! —

шепоток, щебеток, лепеток?

А, да это скворец — мой сосед,

Хитрован-мужичок,

разодетый в сермяжку, обутый

в листок-лапоток!

Ты, бездельник, опять не косою,

а глазом косил?

Сеял свист, а не хлеб?

И ко мне, говоришь, по делам?

А ворон и сорок подразнил?

Пса цепного взбесил?

Ну, тогда разломаем

горбушку мою пополам.

Нам пока далеко до зимы, до сумы, до тюрьмы,

нам пока что неплохо за пазухой жить у весны,

средь её кутерьмы — от Иркутска и до Костромы!

уживаемся мы, и ничуть не бедны без казны.

Даже — я убеждён! — доживём до своих похорон,

как начнёт холодать,

как зима изольёт

благодать —

лишь бы нам не летать на помойку

в компашке ворон,

лишь бы нам возле будки собачьей

подачек не ждать.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев