Балетный век Альфии Айдарской

Альфия АЙДАРСКАЯ — человек удивительной судьбы. Одна из первых татарских профессиональных балерин, дочь выдающихся деятелей искусства: композитора Сары Садыковой и театрального реформатора Газиза Айдарского… В мае ей исполнится сто лет, но её ясный ум и прекрасная память хранят столько историй, что хватило бы на несколько жизней! Мы пьём чай в Доме Актёра им. Салимжанова. Это место «намоленное» — сколько замечательных людей оно помнит! И Альфия Газизовна здесь до сих пор не просто частый гость, а постоянный организатор масштабных концертов татарской музыки, посвящённых памяти её родителей. Но обо всём по порядку…

Фото: Гульнара Сагиева

Её руки, до сих пор сохранившие балетное изящество, бережно перебирают пожелтевшие фотографии...

Детство

между Казанью и Москвой

— Все думают, что я родилась в Москве, — улыбается Альфия Газизовна. — Но нет, моя колыбель — Казань. Хотя мама действительно училась тогда в Московской консерватории, а папа создавал татарский театр. Я же в основном жила в Казани, с бабушкой и дедушкой…

Первые воспоминания — отрывочные, как кадры старой киноплёнки: «Мне лет пять, меня впервые привезли в Москву. Вижу в окно — мужчина идёт. Говорю маме по-татарски: «Вон твой человек идёт». По-русски я тогда не умела ни слова!»

Отец, Газиз Айдарский, вспоминается ей урывками:

— Чёртово колесо... Мы с папой наверху, мама смотрит на нас снизу, улыбается и машет нам рукой... Потом его не стало — мне было восемь. Помню похороны в крематории: как пол разъехался и оттуда появился гроб... Мама бросилась на него, и её еле оторвали.

Рассказывая о родителях, Альфия Газизовна отодвигает чашку с чаем и бережно раскладывает передо мной фотографии. На пожелтевших снимках — красивая женщина с гордой осанкой и мужчина с пронзительным взглядом.

Сара Садыкова — имя, которое в Татарстане знает каждый. Композитор, певица, первая татарская женщина, получившая профессиональное музыкальное образование в Московской консерватории.

— Мама могла бы стать оперной дивой, — говорит Альфия Газизовна. — У неё был голос редкой красоты — сильный, бархатный, с таким тембром, что мурашки по коже. Но она выбрала другое: собирала народные песни, писала музыку, которая стала частью души нашего народа.

Она вспоминает, как мама репетировала дома:

— Вставала у рояля — и весь дом наполнялся музыкой. Иногда я забиралась под инструмент и сидела там, пока она пела. Казалось, сам воздух дрожит от этих звуков.

Газиз Айдарский — фигура не менее легендарная. Реформатор театра, один из создателей первой татарской профессиональной труппы.

— Папа был одержим театром, — вспоминает дочь. — В доме постоянно обсуждали новые постановки, спорили о том, каким должен быть настоящий татарский театр. Он мог ночами не спать, репетируя с актёрами.

Она помнит его немногословным, но бесконечно преданным своему делу.

Родители познакомились в Москве, в Доме Асадуллаева, где тогда располагалась татарская школа.

— Мама училась в консерватории, папа — ставил спектакли, — рассказывает Альфия Газизовна. — Говорят, он влюбился в неё с первого взгляда. Пришёл на её концерт, услышал, как она поёт — и всё.

Их брак был недолгим, но ярким.

— Они оба горели искусством. Иногда мама пела, а папа читал стихи — и казалось, что в комнате становится светлее.

После смерти мужа Сара Садыкова полностью посвятила себя музыке и дочери.

— Она могла бы выйти замуж снова, — говорит Альфия Газизовна. — Но говорила: «У меня уже был Газиз. Этого достаточно».

Сегодня Альфия Газизовна хранит их наследие:

— Мамины ноты, папины фотографии со спектаклей, письма, которые они писали друг другу…

Она проводит вечера их памяти в Доме Актёра, рассказывает молодым артистам о том, какими они были.

— Когда я выхожу на сцену, чтобы говорить о них, — признаётся она, — мне кажется, они где-то здесь. Мама поправляет мне платок, папа смотрит из зала — строго, но с одобрением.

И добавляет уже шёпотом:

— Они прожили недолго, но успели главное: оставили после себя не просто память, а живое искусство, которое до сих пор звучит в наших сердцах.

С мамой Сарой Садыковой. 1937

Маникюр из малины

Дом её бабушки и дедушки стоял в слободке в нынешнем Кировском районе Казани — двухэтажный, деревянный, с резными наличниками. Но главным сокровищем был не сам дом, а то, что за ним огромный сад, где росли яблони сорта «анис» — с красными боками, кисло-сладкие, сочные.

— Я маленькая была, — вспоминает Альфия Газизовна, — а малина там такая крупная, что я её прямо на пальцы нанизывала, на все десять! Получался маникюр… Съедала — и снова собирала. А яблоки… Бабушка разрешала мне самой собирать их, но только те, что уже упали. А я, бывало, подойду к дереву, потрясу — бух! — и ловлю.

В саду был ещё и амбар, а за ним — клеть, где хранились припасы. Но для детей это было не просто хозяйственное помещение, а целый театр.

— Мы с соседскими ребятишками устраивали представления, — улыбается Альфия Газизовна. — Дедушку сажали в первый ряд, ворота открывали — вот тебе и зрительный зал. А сцена — это сад, деревья как декорации. Мне давали роли, я пела: «Как ты, Ванька, изменился, интеллигентным парнем стал». Это первое, что я выучила по-русски.

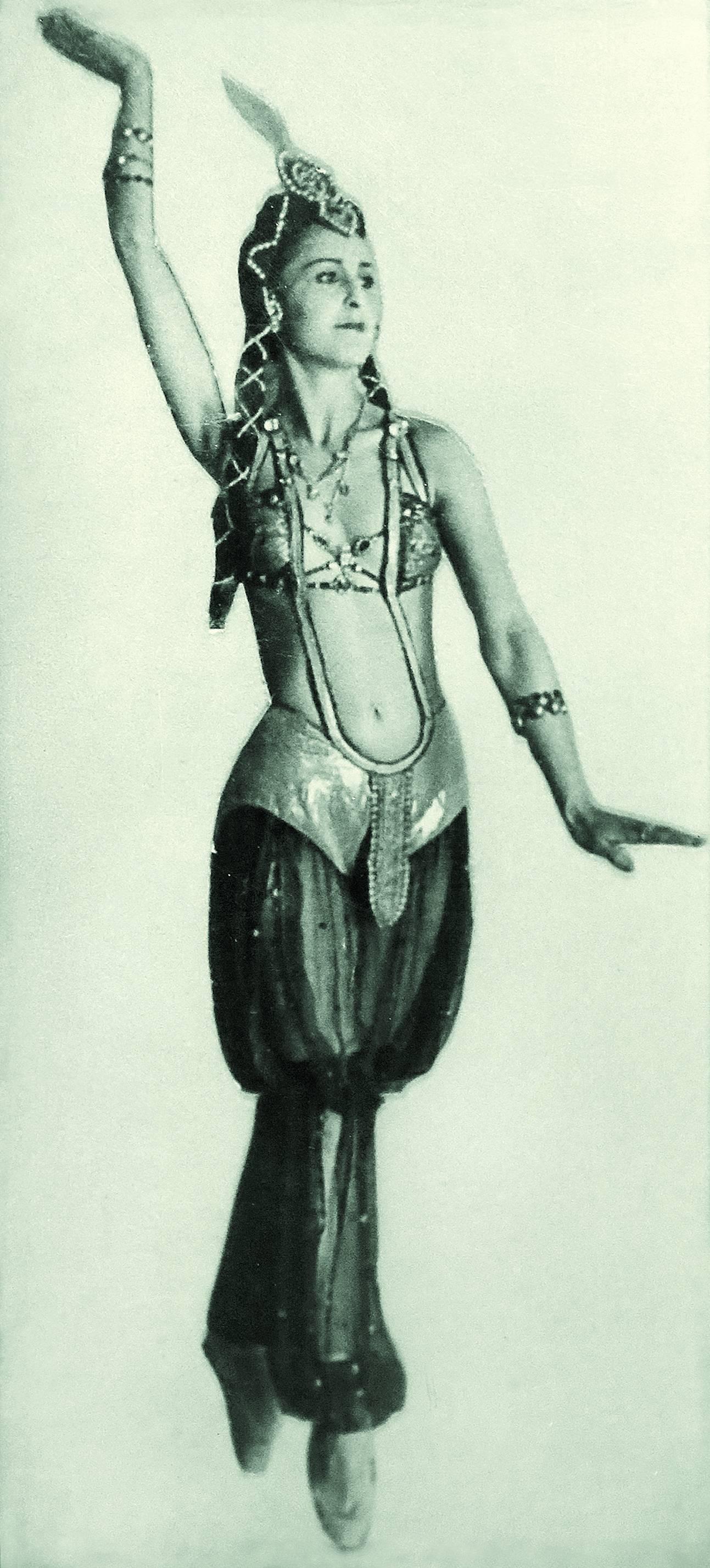

Альфия Айдарская. 1957

Аромат

бабушкиных пирогов

— Бабушка каждое утро пекла бэлеши, — рассказывает Альфия Газизовна. — Тесто тонкое-тонкое, внутри — сочная начинка: мясо с луком, картошка, иногда творог. У меня даже своя маленькая сковородка была — я рядом с ней возилась, мне хотелось быть, как она… А потом она брала горячие, только из печи, пироги, заворачивала в чистую тряпицу и шла на Кировскую дамбу, к поездам. Подходила к вагонам и спрашивала пассажиров:

— Сару Садыкову знаете?

Если кто-то кивал, она оставляла им пирог и просила передать в Москве маме.

И передавали!

— Мама потом рассказывала, что иногда ей и в самом деле доставались эти пироги, — задумчиво добавляет Альфия Газизовна. — А я думаю сейчас: какие же люди были доверчивые! Ведь бабушка даже не проверяла, правда ли они знают Сару Садыкову — просто верила им на слово…

«Бахчисарайский фонтан»

В баню, через дамбу…

Бабушка была женщиной строгой, но с характером.

— Она умела на гармони играть — и не просто так, а на голову её ставила! — смеётся Альфия Газизовна.

А ещё она водила маленькую Альфию и её двоюродного брата Рустама в баню — через ту самую Кировскую дамбу.

— Рустам на четыре года младше меня был, — вспоминает она. — Бабушка сажала нас на санки и везла. Баня большая была, на той стороне. Надо же — детей помыть, да так, чтобы не простудились. А обратно — уже чистеньких, в тёплых платочках…

Одним пальцем на рояле

В доме стоял старый рояль, купленный ещё прадедом.

— Бабушка играла на нём одним пальцем, да и то только по чёрным клавишам, — рассказывает Альфия Газизовна. — Но как трогательно это звучало! Особенно «Тафтиляу» — грустная, задушевная мелодия. Позже я узнала, что на эту музыку сам Тукай стихи написал…

— Иногда мне снится, будто я снова маленькая, — говорит она. — Бегу по саду, а бабушка кричит: «Альфия, не тряси яблони — всё равно зелёные!»

А потом просыпаешься — и понимаешь, что сада того уже нет, и бабушки нет… Дом цел до сих пор — но там давно живут другие люди. Но ведь пока ты помнишь — они всё ещё где-то здесь, не правда ли?

Ленинградская

балетная школа: испытание на прочность

После смерти отца судьба девочки делает неожиданный поворот: «Меня отправили в Ленинград, в хореографическое училище. Национальное отделение только открыли, набирали детей со всей страны, из союзных и автономных республик… А я по-русски — ни бум-бум! Педагоги объясняли... особенным образом».

Альфия Газизовна с теплотой вспоминает своего первого Учителя — Наталью Анатольевну Камкову. Если нужно было ногу выше — стукнет по колену, спину выпрямить — по спине. Кричала: «Аллочка, возьми мозги в руки!» И маленькая Альфия буквально пыталась представить, как это сделать…

Особое место в её сердце занимает Александр Викторович Ширяев — легендарный педагог, танцевавший ещё при Мариусе Петипа: «Он был как добрый дедушка. На его уроках характерного танца мы засиживались допоздна… Это было счастьем!»

В 30-е годы в училище произошло необычное знакомство: «К нам привезли испанских детей — беженцев от гражданской войны. Мы подружились, вместе ездили в Петергоф. Одна девочка из Барселоны научила меня настоящим испанским движениям…

А ещё мы снимались в фильме «Концерт Бетховена». В автобусе я пела: «Ленинград мой, милый брат мой...» Больше слов не знала, но пела от души. В кадре я поднимаю руки — режиссёр сказал: «Ты и есть — наша испанская козочка».

«Коппелия»

Военный танец

— В 41-м началась война, — голос Альфии Газизовны становится тише. — Нас эвакуировали сначала в Уфу, потом в Пермь. В 42-м получила вызов вернуться в Уфу — поехала с половинкой хлеба и билетом. А справку на хлеб забыла... Пять суток на пароходе…

Осенью 1944 года Альфия Айдарская была принята в труппу Татарского государственного театра оперы и балета, который тогда располагался в здании нынешнего Театра имени Тинчурина.

«В перерывах между спектаклями мы давали концерты для бойцов Красной армии, — вспоминает балерина. — Как-то после выступления ко мне подошла медсестра: «Ваша мама только что пела в соседнем корпусе!» Я бросилась туда — и успела на последнюю песню. Мама стояла в луче света, и казалось, весь зал замер...»

Вскоре в театре разместили госпиталь, и артистов временно распустили. Альфия устроилась на военный завод № 543, эвакуированный с Украины: «В цеху делали пули. Вставать приходилось в пять утра — контроль строгий! Но зато давали по 700 граммов хлеба в день».

День Победы 9 мая 1945 года запомнился ей навсегда: «Я шла от нынешнего «Кольца» до улицы Горького два часа — весь город высыпал на улицы! Люди обнимались, плакали и смеялись одновременно. Когда добралась до театра, там уже никто не работал — все просто стояли и пели».

Новая сцена

и первые роли

После войны началось строительство нового театра на площади Свободы. «Немецкие военнопленные возводили колонны, — рассказывает Альфия Газизовна. — А мы, артисты, каждый день приходили смотреть, как растёт «наш дом». Когда установили статую Терпсихоры над входом, все мечтали когда-нибудь войти в эти двери как настоящие артисты».

Её первой серьёзной ролью в новом театре стала Мирта в «Жизели»: «Этот образ требовал невероятной выносливости — нужно было казаться бесплотным духом, при этом выполняя сложнейшие поддержки. После репетиций ноги были стёрты в кровь. Мама, видя мои мучения, уговаривала бросить балет, но я не могла...»

Встреча с богиней

Особое место в воспоминаниях балерины занимает 1951 год, когда в Казань приехала Галина Уланова. «Мы смотрели на неё как на божество, — признаётся Альфия Газизовна. — В «Бахчисарайском фонтане» я танцевала с ней все три спектакля! На генеральной репетиции я так волновалась, что случайно поранила её бутафорским кинжалом. Но Уланова только улыбнулась: «Ничего, на сцене бывает и похлеще!»

Глаза Альфии Газизовны загораются, когда она вспоминает эти моменты: «Уланова танцевала любовь. Её героини были целомудренны и чисты, как античные статуи. После совместных выступлений я поняла, что такое настоящая сценическая магия».

Особенно поразила работоспособность Улановой: «После спектакля, когда все разбегались, она оставалась в зале и повторяла сложные па. Однажды я застала её в пустом театре — она отрабатывала один поворот уже час! «Галина Сергеевна, — спросила я, — зачем? Ведь вы и так идеально сделали это на спектакле». А она ответила: «Артист не имеет права останавливаться. Завтра должно быть лучше, чем вчера».

Эти слова стали для молодой балерины напутствием на всю жизнь. «После отъезда Улановой я стала работать в два раза больше, — улыбается Альфия Газизовна. — Хотелось хотя бы на шаг приблизиться к её мастерству. Но главное, что я вынесла из этой встречи, — понимание: настоящее искусство рождается только в бесконечном труде и абсолютной самоотдаче»...

Сто лет спустя

— Сейчас я почти одна — те, с кем училась, уже ушли, — задумчиво говорит Альфия Газизовна. — Но я счастлива, что всё это было в моей жизни… Нас воспитывали не просто танцовщиками — нас воспитывали людьми.

Она выпрямляет спину — балетная выучка не подводит: «Когда мне тяжело, я вспоминаю слова моего педагога: «Падай носом, но стой». И стою. Всю жизнь».

В её глазах — отблеск сцены, на которую она выходила десятилетиями. И хотя сегодня Альфия Газизовна чаще сидит в зрительном зале, чем на сцене, её жизнь продолжает быть похожей на балет — прекрасный, драматичный, полный грации и мужества.

«Знаете, — говорит она, — я до сих пор провожу вечера памяти родителей здесь, в Доме Актёра. Это мой долг и моя радость. Пока я могу — буду рассказывать об их искусстве, о нашем балете, о том, как мы жили. Чтобы помнили».

Опера «Демон»

Фотографии предоставлены

ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев