Невролог с бунтарской кровью

Профессор Дина Рустемовна ХАСАНОВА — представитель особой группы людей, о которых сама любит говорить с определённым восторгом. В нашей сегодняшней беседе — ностальгическая прогулка по исчезающей Тукаевской улице её детства, связанной с воспоминаниями о родителях и родных, солнечной юностью, новыми знаниями и открытиями, долгим путём профессионального становления и обретения общественного признания. Но всё по порядку…

Фото Юлии КАЛИНИНОЙ

Родом из детства

— Дина Рустемовна, добрый день! Расскажите о Вашей семье.

— Росла я в семье настоящих татарских интеллигентов, среди которых были врачи, учителя, учёные, инженеры, политические деятели и представители духовенства, и такими же были их друзья и знакомые.

Мой дед по отцовской линии — Калимулла Гумерович Хасанов — был учителем, активным политическим деятелем ещё с дореволюционного периода, и всю свою жизнь посвятил борьбе за права и интересы татарского и башкирского народов. Он был депутатом II Государственной Думы. Будучи человеком образованным, убеждённым в своих взглядах просветителем, блестящим оратором, выступал с докладами на заседаниях, вступал в прения с самим премьером Столыпиным по вопросам аграрной реформы с требованием соблюдения права собственности башкирских обществ. Выступая от имени «Мусульманской трудовой группы», вызвал раздражение «правых» и ярость ещё одного видного политического деятеля царского режима Пуришкевича, который в ответ на его выступление выкрикнул: «Долой, если вам не нравятся наши порядки, убирайтесь в Турцию!» Ответом на этот выпад Пуришкевича стало стихотворение великого поэта Габдуллы Тукая «Не уйдём!», в котором на предложение русских уйти в Турцию поэт предлагает им самим куда-нибудь убраться, а татары останутся, пусть и не на любезной, но родной земле, потому что когда-нибудь она всё равно станет свободной. Являясь в этот период редактором газеты «Дума», мой дед в мае 1907-го написал статью «революционного содержания», за что 7 мая 1911 года был посажен в Казанскую губернскую тюрьму, спустя аж четыре года: у режима не было срока давности. За свою активную деятельность мой дед избирался в Оренбургское мусульманское бюро, в Центральное бюро мусульман России в Петрограде, депутатом Национального собрания мусульман «Милли Меджлис» в Уфе, членом национального управления тюрко-татарских мусульман России и Сибири — «Милли Идарә». За это он и подвергался преследованиям со стороны царского режима и не раз сидел. Один раз так «повезло», что оказался в каземате Петропавловской крепости...

Революцию дед встретил с восторгом, но восторг этот был недолгим. За созыв нелегального собрания комитета помощи голодающим в сентябре 1921 года, за участие в националистической повстанческой организации неоднократно задерживался и осуждался на различные сроки. Подвергался критике самого Ленина, как националист, хотя и был ярким патриотом своей земли и народа. Он, как герой из «Золотого телёнка», директор «Конторы по заготовке рогов и копыт» Фунт, сидел при кровавых Николае, Ленине и Сталине. Но судьба его сложилась так, что режим не согнул его, и при выходе из заключения в 1949 году он умер от банального воспаления лёгких…

Его жена Рукия, моя бабушка, как и дед, была учительницей. Мы жили на Тукаевской, рядом с Домом Шамиля, она преподавала в школе напротив, которая раньше была татарской гимназией. Её отец Мухаммат-Зариф Юнусов был просветителем, почётным гражданином Санкт-Петербурга, служил ахуном первого магометанского прихода в Санкт-Петербурге и был первым имамом Соборной мечети в Санкт-Петербурге с момента её открытия в 1913 году. Умер он в 1914 году, на его похоронах (кстати, как и на похоронах его отца, ахуна Мухаммат-Шарифа Юнусова, моего прапрадеда, тоже духовного служителя и образованнейшего человека) собрались тысячи мусульман и питерцев. Как писали в некрологе, он «принадлежал к классу мусульман старой школы, но в то же время был сторонником европейского образования и очень популярен в своей пастве…, состоял почётным членом Мусульманского благотворительного общества столицы и законоучителем во всех военных учебных заведениях».

Бабушка же, как дочь высшего духовного лица, окончила Институт благородных девиц и в период Первой мировой войны по линии обществ «Красного Креста» работала в госпиталях, оказывая помощь раненым в Бейруте.

Её жизнь была сложной: муж репрессирован, за свою политическую деятельность регулярно находился в заключении, и ей одной приходилось растить двоих мальчишек — папу и его брата Рашида. Мы жили вместе, и она никогда меня особенно не баловала и не готовила мне всякие вкусности, как это делала другая моя бабушка, Марьям, младшая сестра маминой мамы — бабушки Зайнап. Обе сестры умели играть на нескольких музыкальных инструментах, и с детства привили нам любовь к татарским народным песням, которые они подбирали и пели.

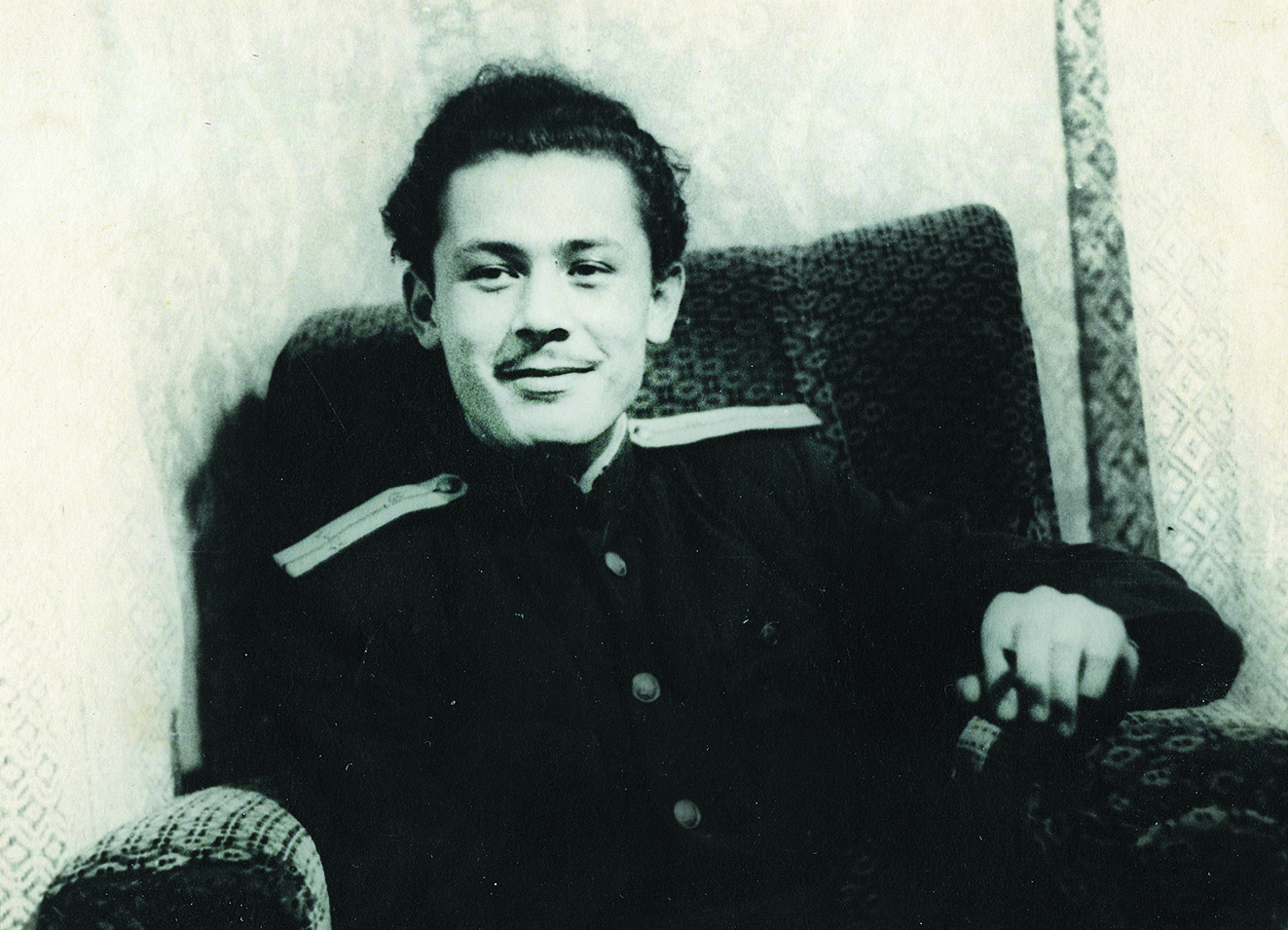

Дедушка Дины Рустемовны — Калимулла Гумерович Хасанов.

Зато бабушка Рукия (смеётся) научила меня играть в карты, читала мне книги на немецком и французском языках и тут же переводила их на русский. Мы с ней играли в четыре руки вальсы Гуно, она хорошо вышивала гладью и рисовала акварелью. На дни рождения дарила мне вышитые фартучки с изображением зайчиков с морковкой или девушек с розами в руках. У неё в сундуке всегда хранились всякие интересные, вероятно ещё дореволюционные, вещи, которые остались от родных, ведь многие наши родственники эмигрировали во время революции…

Конечно, как водится, репрессии со стороны власти против деда обернулись репрессиями и против членов его семьи. Как сын репрессированного, мой отец пережил немало неприятных моментов в жизни, не буду вдаваться в подробности, всем они хорошо известны, через это прошли миллионы. Когда поступал в институт, возникли проблемы, и когда писал диплом, тоже оказался в негласной, так называемой «группе прокажённых». Выйдя за него замуж, моя мама совершила по‑настоящему рискованный поступок, но никогда и ни разу не пожалела об этом, они были до конца жизни невероятно любящими и верными друг другу.

Другой мой дед, Бари Максудов, хоть и не имел непосредственного отношения к искусству, всегда общался с представителями татарской интеллигенции и богемы — писателями, композиторами, артистами и музыкантами. В доме постоянно звучала музыка, проходили спонтанные творческие вечера, на которых читались стихи и другие литературные произведения, дух творчества витал в воздухе. Мама рассказывала, что по складу характера он был скорее бизнесменом, но в то время развивать предпринимательское дело было невозможно, это преследовалось, как и политическая деятельность, да и к тому же он довольно рано ушёл из жизни. По маминой линии — мы вышли из старинного рода Максуди. Бабушка Зайнап, мамина мама, была очень сильным человеком, в то тяжёлое военное и послевоенное время она одна вырастила и дала образование двоим своим детям и троим племянникам, сиротам, детям погибшей старшей сестры.

— Да, таким предкам, какие были у Вас, можно позавидовать, но расскажите о родителях.

— Да, Люзя Бареевна Максудова, кроме того, что была моей чудесной мамой, была замечательным врачом-неврологом, заслуженным врачом ТАССР, долгое время заведовала неврологическим отделением РКБ в «Старой клинике», расположенной возле Казанского университета. Она была настолько талантлива, дипломатична, что с ней по клиническим вопросам советовались сотрудники кафедры, которая базировалась в отделении. Заведующие кафедрами неврологии профессора И. И. Русецкий и Л. И. Омороков неоднократно предлагали ей заняться наукой, она, конечно, была бы рада, но часто жизнь диктует свои правила игры.

Мама любила свою работу и всегда много трудилась, нередко задерживалась, часто дежурила, летала по санавиации. Её очень любили пациенты, они приходили к нам домой, иногда оставались на обед, и поэтому у нас постоянно бывали люди. Сегодня это покажется странным, но, видимо, тогда так было принято, возможно, это было другое время — время общей трудности, с одной стороны, и время веры, добра и взаимопомощи, с другой. Я с теплом вспоминаю те годы, то была эпоха безопасности, доверия и искреннего отношения людей друг к другу. А может быть, это сохранившееся ощущение наивной и идеалистической юности.

Калимулла Гумерович Хасанов с женой Рукиёй и сыном Рустемом.

Кстати, внешне, по своей стати и красоте, моя мама очень напоминала героиню Элины Быстрицкой в фильме «Неоконченная повесть». После окончания института она работала участковым врачом, была такой же преданной своей работе, как героиня фильма, знала всех своих пациентов, их детей, семейные проблемы. Ну а потом её увлекла неврология…

Папа, Рустем Калимуллович Хасанов, был инженером и доцентом кафедры микроэлектроники Казанского авиационного института. Мягкий, интеллигентный, ироничный, при этом принципиальный, особенно в вопросах нравственности, был настоящей половинкой мамы, и может вам показаться странным, но он обожал Владимира Высоцкого. Знаете, какая самая любимая песня была у него?

Бабушка Дины Рустемовны —

Зайнап Сабировна Бикинеева.

Мама — Люзя Бареевна Максудова.

Брат Люзи Максудовой — Газы Бареевич Максудов, врач-рентгенолог, доктор медицинских наук.

— Честно говоря, и не скажу, у Высоцкого столько замечательных песен…

— «Банька по-белому», папа мог её переслушивать по несколько раз! Знаете ли, в чём дело? Мы потомки репрессированных, и это, особенно в мои детские годы, накладывало свой эмоциональный отпечаток на атмосферу в семье. Я родилась в 1955 году, когда Сталин только что умер, началась реабилитация, но всё ещё чувствовалась аура прошлых лет, какое-то напряжение, живущие рядом люди были в постоянной насторожённости…

В нашей семье царил культ театра, книг, высокой духовности, мы были далеки от всего материального, у нас была дружная, очень любящая семья.

В нашей семье были ещё врачи — это мамин младший брат, Газы Бареевич Максудов, врач‑рентгенолог, доктор медицинских наук. Научная работа дяди была уникальной, посвящена диагностике больных лепрой, т. е. проказой, и защитил он её в 38 лет, для того времени это было невероятно рано. Ну а на сколько был талантлив и хорош как специалист, можете судить по тому, что всю жизнь он проработал в московской «Кремлёвке», его приглашали для диагностики самых сложных случаев таких известных людей, как маршал Жуков!

У меня есть младший брат — Нияз Рустемович Хасанов, разница между нами — десять лет. Сейчас он профессор, кардиолог, заведует кафедрой пропедевтики внутренних болезней КГМУ, которую раньше возглавляли выдающиеся профессора Яков Милославский и Владимир Ослопов. Для меня он как старший сын, и я им очень горжусь. Он прекрасный лектор, видимо, унаследовал ораторские способности от нашего деда, любит науку и больных.

Как видите, все взрослые у нас в семье были чрезвычайно заняты, поэтому растила нас с братом третья бабушка, Марьям, сестра бабушки Зайнап, невероятно добрый, чадолюбивый человек, посвятивший всю свою жизнь воспитанию племянников и нас, внучатых племянников.

Самым счастливым периодом я считаю детство, сколько в нём было радостных событий! Чудесный праздник и память детства — это Новый год! Папа каждый год 31 декабря ездил в лес за пихтой, которая, попадая в тепло, начинала чудесно пахнуть, пропитывая своим ароматом весь дом. Мы всей семьёй наряжали красавицу, те, что постарше и повыше, вешали игрушки наверху, ну а те, кто помладше и пониже, — внизу. Наряженная, она стояла, сверкающая, посередине комнаты и казалась волшебной, я невольно загадывала ей желание и просила её непременно его исполнить.

Все праздники в семье мы отмечали с друзьями, их детьми и очень весело. Мама с тётушками и бабушками пекли татарские пироги, мы, дети, конечно, любили сладкие, мама пекла их невероятно вкусными, особенно «Медовый» торт с орехами. И когда я вышла замуж, у нас тоже всегда собиралось множество друзей, в основном — медики и «каёвцы», авиационный институт тогда выпускал фантастические кадры...

— Ваш дом на Тукаевской ещё стоит?

— Увы, нашего дома больше нет, и соседних — тоже. Это был частный дом моего деда-революционера. Его снесли, и теперь там пусто. Недавно я была в тех краях на консультации пациента, прогулялась по местам моего детства… Ходила с такой ностальгией, это сложно передать словами!

В соседних домах жили много детей, играли большими компаниями, по 15–20 человек, носились по всей Тукаевской. Во дворе играли в вышибалы, «белочка на дереве, собачка на земле», стрелы и многие-многие другие игры. Мальчишки в футбол, девочки в классики и прыгали на скакалках. Это было прекрасное время! Сейчас я не вижу, чтобы дети так играли, родители не отпускают, да и таких дворов и ватаг уже нет.

Мы вместе ели, родители делили нехитрый обед на всех, и, знаете, всем хватало! Конечно, самое вкусное угощение было — хлеб с маслом, сверху посыпанный сахарным песком. Это было невероятно вкусно!

Жили с керосинками. Я обожала ходить за керосином, мне нравился его запах. С бидончиками шли в магазин за молоком. Зимой, в 30–40-градусные морозы (когда даже в школу не ходили!), часто колонки замерзали, и привозили воду в молочных цистернах, вода была мутноватой, потому что цистерны невозможно было промыть дочиста. Мы, дети, стояли в очередях в этот лютый мороз с бидончиками, а те, кто постарше, с вёдрами, чтобы набрать воды побольше, помочь родителям, которые были на работе.

Дом семьи Хасановых. Улица Тукаевская, 76.

Kazan.nostalgique

Становление. Выбор пути

— В какой школе Вы учились?

— В 131-й. Я пошла туда, потому что в то время был настоящий бум в ядерной физике и молекулярной биологии. Это направление науки казалось мне невероятно интересным и с большим будущим. Я сама выбрала эту математическую школу, чтобы углублённо изучать физику, математику и другие предметы с мыслью о том, что буду заниматься молекулярной биологией.

Уровень образования в школе, как я сейчас понимаю в сравнительной оценке, у нас был невероятно высоким, а учителя талантливые и очень преданные своему делу. Каждый считал свой предмет самым важным, и эту оценку умело передавал нам, вдохновляя нас изучать его.

Ребята из нашего класса выросли людьми талантливыми, но, к сожалению, многие не смогли адаптироваться к жизни, после перестройки потеряли себя, свои профессии. Часть одноклассников уже ушла из жизни. Наше поколение во многом оказалось выброшенным из привычной реальности…

— Окончив школу…

— …я поступила в мединститут. Но на первых курсах мама серьёзно заболела, мы с папой и всей большой семьёй ухаживали за ней. Планы перевестись на медико-биологический факультет в Москву пришлось оставить. Ухаживая за мамой в больнице, познакомилась с заведующим кафедрой неврологии, легендарным профессором Яковом Юрьевичем Попелянским. В свободное время стала слушать его клинические лекции, он учил: изучать частности в патологии недостаточно, мыслить необходимо категориями, выстраивая картину патогенеза заболевания, и направлять процесс лечения на коррекцию его звеньев. Его разборы клинических наблюдений были невероятно интересными. Меня заворожило это аналитическое мышление, построение диагноза как решение сложной математической задачи. Именно это и привлекло к неврологии, и я решила остаться в этой области. По сути, именно встреча с ним в студенческие годы и определила выбор специальности.

Институт почему-то не оставил у меня особо ярких впечатлений, хотя, безусловно, было интересно изучение ряда предметов. Конечно, не забыть невероятную первую классную маму в институте — преподавателя анатомии Шарлотту Семёновну Изосимову. Педагоги тех лет (среди них много больших имён) были людьми несколько другого формата, относительно сегодняшнего дня. Только сейчас, сама став преподавателем, оцениваешь ту великую ценность, что составляли эти люди, и как много они нам, будущим врачам, дали. Но в целом, в институте не было того восторга, который я испытывала в школе: там были увлечённые ребята, мечтатели, мы взахлёб читали книги, доставали запрещённую литературу, например, «Мастера и Маргариту» в самиздате. У одного из одноклассников мама работала в библиотеке Лобачевского, через неё мы получали доступ к уникальным изданиям, видимо, во мне всё же где-то в уголочке моего сознания всегда сидел бунтарский дух моего деда. В школе, да и в институте, мы были увлечены песнями бардов, горным туризмом. Из институтских лет вспоминается врачебная практика в Зеленодольске после четвёртого курса! Там мы действительно работали как врачи, и это дало нам уверенность и смелость в будущем. Мы не боялись работать до изнеможения, мало спать, мало есть, считали, что так и должно быть!

Максум Фасахович Исмагилов (второй справа) — профессор, научный руководитель Дины Рустемовны (первая слева).

«Старая клиника» и дальше

— Где Вы работали после института?

— Сначала — в «Старой клинике» на Университетской. Это было историческое здание, где трудились великие профессора и учёные, в том числе неврологи Л. О. Даркшевич, Л. И. Омороков, Я. Ю. Попелянский, известные не только в России. Считаю, что отдавать его университету было неправильно, хотя изначально там и располагалась университетская клиника. Работала врачом-неврологом и параллельно начала заниматься наукой на кафедре. Через пять лет поступила в ординатуру и продолжала работать над диссертацией, а в 1986 году защитила её в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. В этот период как раз родила дочку. Я стояла за трибуной, делая доклад, а «за кулисами» ждала мама и держала грудную Аделечку, которую пора было уже кормить, и я ужасно боялась, что она начнёт кричать от голода.

Потом была 6-я горбольница — база, где я постоянно дежурила, в то же время, почти 20 лет, я проработала консультантом в городском дурдоме на Волкова.

Шестая больница — это школа, после которой уже ничего не страшно. Это была больница скорой помощи, за одно дежурство могли поступить несколько больных в коме, и столько же приходилось делать пункций: никаких компьютеров или современных диагностических технологий тогда не было, зато была необходимость изучать и разбираться в клинической картине.

С 1988 года работала ассистентом, в 1994-м стала доцентом кафедры. Выполняя свои служебные обязанности, запланировала и писала докторскую диссертацию, которую защитила в 1999 году уже в Казани. Моим научным руководителем был профессор М. Ф. Исмагилов. Надо сказать, мне очень повезло с коллегами, которые помогали в научной работе. Также значимо помогли профессора В. Н. Ослопов и В. Н. Медведев. А в 2000 году я была избрана на должность профессора кафедры.

— Как Вы оказались в Москве при защите кандидатской?

— В Институте дружбы народов я оказалась после долгих поисков места защиты, в Казани в тот момент диссертационный совет был закрыт. Если честно сказать, то это была настоящая фантастика. Мой руководитель не поехал со мной на защиту, и она оказалась под угрозой срыва. Меня нужно было представить, и пришлось буквально на улице искать человека, который согласился бы формально это сделать.

С докторской было ещё сложнее. Меня выпустили на защиту только после того, как выдающийся невролог, академик, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РГМУ им. Пирогова Евгений Иванович Гусев настоял: «Давай». В Москве, снова в Москве, я прошла, по сути, предзащиту и получила добро.

Столько всего произошло, что всего и не перечислишь.

Крепкие семейные узы

— Ваш супруг — тоже врач?

— Да, мой муж — Тафкиль Такиевич Фаизов, известный в нашей стране пластический и челюстно-лицевой хирург, профессор, Двадцать лет заведовал соответствующей кафедрой в нашем университете, а последние годы, до окончательного выхода на пенсию, прослужил в Казанском федеральном университете. Он — интересный хирург, несмотря на стоматологическое образование, оперировал на всём теле, как говорится, «от макушки до пят». Однажды выполнил одну тонкую пластическую гинекологическую операцию, какую никогда не делал ни один из казанских профессоров-гинекологов. Тафкиль Такиевич — большой любитель сложных реконструктивных операций, за которые не брались другие хирурги, от них он получал истинное удовольствие, когда превращал обезображенных людей в обладателей классической внешности, и те позже находили в жизни свои половинки, до этого не имея на это никакой надежды, и, видя их счастливые лица, сам переживал это чувство. Он хирург широких возможностей — оперировал травму, онкологию, при воспалительных процессах, пластику. Свою первую операцию сделал в 1974 году, будучи студентом, удалил пародонтозный зуб, последнюю — контурную пластику лица с эндопротезированием в 2024 году. Пятьдесят лет работы, пять тысяч больных! Он и наших детей привлёк в хирургию, обучая этой сложной специальности, пока они учились в университете, а потом в клинической ординатуре. И, как он говорил, самыми счастливыми моментами в его жизни были те, когда они оперировали втроём.

Прекрасный лектор, строгий преподаватель, но, несмотря на это, студенты его всегда любили за его доброту и справедливость. Он довольно рано и быстро, всего за три года, написал и защитил докторскую диссертацию и был самым молодым профессором-хирургом в университете. Кстати, тему для докторской подсказала ему я, основная идея которой заключается в том, как он сам говорит: «Получил по лицу, всё равно что получил по мозгам», а это очень серьёзный факт, который раньше мало кем учитывался. Конечно, он состоялся и как учёный. У него, как у Иисуса Христа, тоже двенадцать учеников, т. е. специалистов, защитивших диссертации под его научным руководством.

Дружная семья.

Тафкиль Такиевич, Дина Рустемовна с детьми Аделей и Айдаром.

Каким он был руководителем? Приведу один, но значимый факт. Прошло восемь лет, как он ушёл на пенсию, а его сотрудники, его же ученики и коллеги до сих пор навещают его, приходят на праздники.

Да, ещё в 2006 году Тафкиль Такиевич стал лауреатом I Национальной премии «Признание» для профессоров и преподавателей стоматологических факультетов России!

Мы познакомились на старших курсах, на цикле по педиатрии. Вводное занятие у наших групп вела их преподаватель, потому что наша болела. Я сидела впереди, и вдруг мне передали пополам сложенный тетрадный листок, я развернула его и увидела нарисованный шариковой ручкой мой портрет. Он неплохо рисует, его старший брат Тагир, профессиональный художник, долгие годы был главным художником журнала «Чаян». К тому же для курации и написания истории болезни нам достался один ребёнок по имени Дима, видимо, это был главный знак в нашей судьбе, с тех пор начали встречаться. Остаток студенческих лет мы просто любили друг друга, а на следующий день после выпускного вечера расписались, и вот уже скоро полвека как вместе. Сейчас, будучи на пенсии, он не скучает — пишет картины, литературные эссе, не бросает своё увлечение музыкой.

Первые пять лет мы жили в общежитии, было очень трудно, но весело. Наперегонки, помогая друг другу, писали свои диссертации, рос наш первенец — Айдарчик, во всём похожий на нас, по очереди сидели с ним, пока кто-то из нас дежурил в клинике. Во многом облегчали жизнь родители, помогая и поддерживая в сложных ситуациях. Потом, получив свою первую квартиру, родили дочку Аделю, трудно было, но мы с удовольствием жили, растили детей и росли сами.

Дети всегда нас радовали своими школьными и спортивными достижениями. Аделя, как говорится, «по-взрослому», 11 лет занималась бальными танцами, став кандидатом в мастера спорта. Оба после окончания школы пошли по нашим стопам, в медицину, с отличием окончив медицинский университет, учились на хирургов. Но жизнь сложилась так, им стала только Аделя, она выбрала очень непростую специальность — эндоваскулярного рентген-хирурга, и сейчас замечательно трудится в ней. Сын ушёл в бизнес, связанный с медициной, и довольно успешно работает в нём. Сегодня у них свои семьи, супруги их тоже медики и наградили они все нас пятью внуками.

Революционное развитие неврологии

— Как менялась Ваша профессиональная деятельность с течением времени?

— Сейчас появилась возможность по-новому оказывать помощь больным с инсультом, это крайне важный момент, потому что раньше всё шло по определённым, уже устаревшим стандартам. У Марии Арбатовой есть хорошее выражение: «Карьера — это не самоцель, а результат работы». В моей жизни всё так же. Никогда не было цели стать кем-то, занять какой‑то пост. Просто возникали идеи, которые нужно было реализовать. Все эти административные амбиции для меня не имели значения. Но для реализации основной цели впервые, именно в нашем татарстанском министерстве, создали должность главного ангионевролога и поручили её мне.

В начале века, когда появилась возможность что-то изменить, особенно в инсультологии — одной из самых серьёзных проблем в неврологии, — мы активно взялись за её решение. Пришлось учиться самому, убеждать, внушать необходимость изменений другим и контролировать процесс. Постепенно система начала формироваться. Конечно, это произошло не без участия многих людей. Создать систему оказания помощи больным инсультом с открытием сети сосудистых центров стало возможным благодаря поддержке руководства региона, которое поняло, что такие изменения — это шаг вперёд.

Главные врачи, с которыми мы работали, были настоящими профессионалами. Они выросли на своих местах, в больнице, на своей земле, знали свои территории и людей, которые там живут. Они искренне хотели сделать что‑то полезное для своих пациентов. Это была когорта неравнодушных людей, с которыми было легко работать. Они понимали, стремились и поддерживали.

Руководство Министерства здравоохранения Республики Татарстан всегда шло навстречу. В такой модели понимания и помощи можно было продвигать идеи и внедрять задумки. Это позволило успешно двигаться вперёд. Хотя это был общероссийский вектор — развития инсультологической службы. Татарстан выделялся тем, что шёл впереди всей страны в этом вопросе. И сейчас важно сохранить этот уровень, это движение, пусть потом и без моего участия, но система должна работать и развиваться с участием других понимающих людей. Это — необходимо.

Однако наш труд был оценён. Мы с коллегами стали лауреатами I премии имени проф. П. Я. Гапонюка за внедрение тромболитической терапии в стране, лауреатами Госпремии РТ за создание инсультологической службы в регионе, получили международный гран‑при «Дух совершенства. Spirit Awards» за обучение специалистов ведению больных инсультом в других странах.

У нас сформировалась настоящая семья инсультологов всей страны. Это люди, которые возглавляют экспертные группы, руководят службами, они главные специалисты в этой проблеме. В отличие от других областей здравоохранения, где бывают трения, конкуренция или даже «войны», в инсультологии нет места негативу. Это очень сплочённая, дружная команда, которая живёт одной жизнью уже много лет.

Костяк этой семьи — те, кто начал двигать это направление в начале века. Это люди, объединённые одним духом, чем-то похожим на то, что было в советские времена. В инсультологии выживают только те, кто готов к самоотдаче и самоотверженности.

Я бесконечно благодарна всем, кто работает в инсультологии в нашем регионе и по всей стране. Это специалисты, которые получают мало, но работают больше других. Их труд крайне сложен: пациенты тяжёлые, патология максимально инвалидизирующая. Работать с теми, кто был здоров, а теперь стал инвалидом, — это огромная нагрузка.

Однажды, давно, я была на конференции в Торонто. Меня поразило, как люди встречались, будто расстались вчера. Они все знали друг друга. Для меня это было в новинку, я никого не знала. Сейчас, встречаясь на American Stroke в США или European Stroke в Европе, мы чувствуем себя старыми друзьями. Мы говорим на одном языке — языке медицины. Это — эсперанто, международный язык, который должен быть вне политики.

Встречи с коллегами — великое счастье, и то, что раньше казалось фантастикой, теперь стало реальностью.

Жизнь всегда была наполнена идеями формирования чего-то нового, даже неизведанного. Это невероятно интересно! И я очень рада, что всё это пока продолжается.

Фотографии из семейного архива

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев