Музей — прекрасная машина времени

Апрельский номер журнала был посвящён празднованию 130-летия Национального музея РТ. К этой теме мы ещё не раз обратимся в течение этого года. О том, как создаются музейные коллекции, какие необыкновенные истории могут поведать экспонаты и как оставить о себе память на века, нам рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Рахимьяновна ВАЛЕЕВА, возглавлявшая в 2012–2020 годах ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

— Зиля Рахимьяновна, с чего, на Ваш взгляд, начинается музейная история?

— С желания отправить письмо в будущее, отобрав из пирамиды прошлых лет уникальные предметы и свидетельства истории, рассказывающие потомкам и всему миру о том, как жили в прошлых эпохах и как текла река цивилизации. Сама я не была историком или музейщицей, но журналистская профессия приучает удивляться, призывает открывать лица прожитых эпох. И работа в сфере культуры обязательно меняет умонастроения.

Действительно, музей — это прекрасная машина времени. Она вызывает желание «покататься» на ней, заглянуть в прошлые века и будущие эпохи. Там всё интересно и поучительно! И у музеев есть своя история, хранящая много тайн. В этом смысле Национальный музей со 130-летним прошлым — наиболее богатый и загадочный «сундук» прожитых веков. Это я осознала, когда работала в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», который до 90-х годов был крепостью и офисным центром, казармой для воинского гарнизона, даже складом. Когда по инициативе первого Президента Татарстана М. Ш. Шаймиева в Кремле был создан Музей-заповедник, открылось несколько музеев, пришло осознание того, что стены и башни Кремля — прекрасная музейная среда. Новые музеи там появились как естественная среда, продолжение Национального музея как главного хранилища раритетов и исторических смыслов. Если бы не было фондов, научных трудов, огромной работы, проводимой учёными и специалистами Национального музея, — не появился бы в центре Казани столь уникальный комплекс исторических знаний. Экспозиции, развёрнутые в залах Национального музея, экспонаты и богатейшие фонды представляются огромным, ничем не заменимым достоянием республики и страны.

— А с чего начинается музей, в данном случае Национальный музей РТ? Точнее, с кого, за счёт каких ресурсов?

— История многих музеев мирового уровня начиналась с человеческой добродетели, меценатства. Известные люди, благодаря своей образованности, увлечённости всю жизнь собиравшие коллекции, в какой-то момент принимали решение передать их в дар городу, стране, народу. Именно с этого и начиналась история нашего Национального музея, которому в этом году исполнилось 130 лет, — с личной коллекции Андрея Фёдоровича Лихачёва.

— Чем для Вас является Национальный музей?

— Для меня музей — это кладовая памяти, причём именно от слова «клад», а не «кладовка». Она формировалась не только за счёт находок, привезённых из различных экспедиций университетскими учёными. Свою лепту, в том числе и материальную, вносили состоятельные люди.

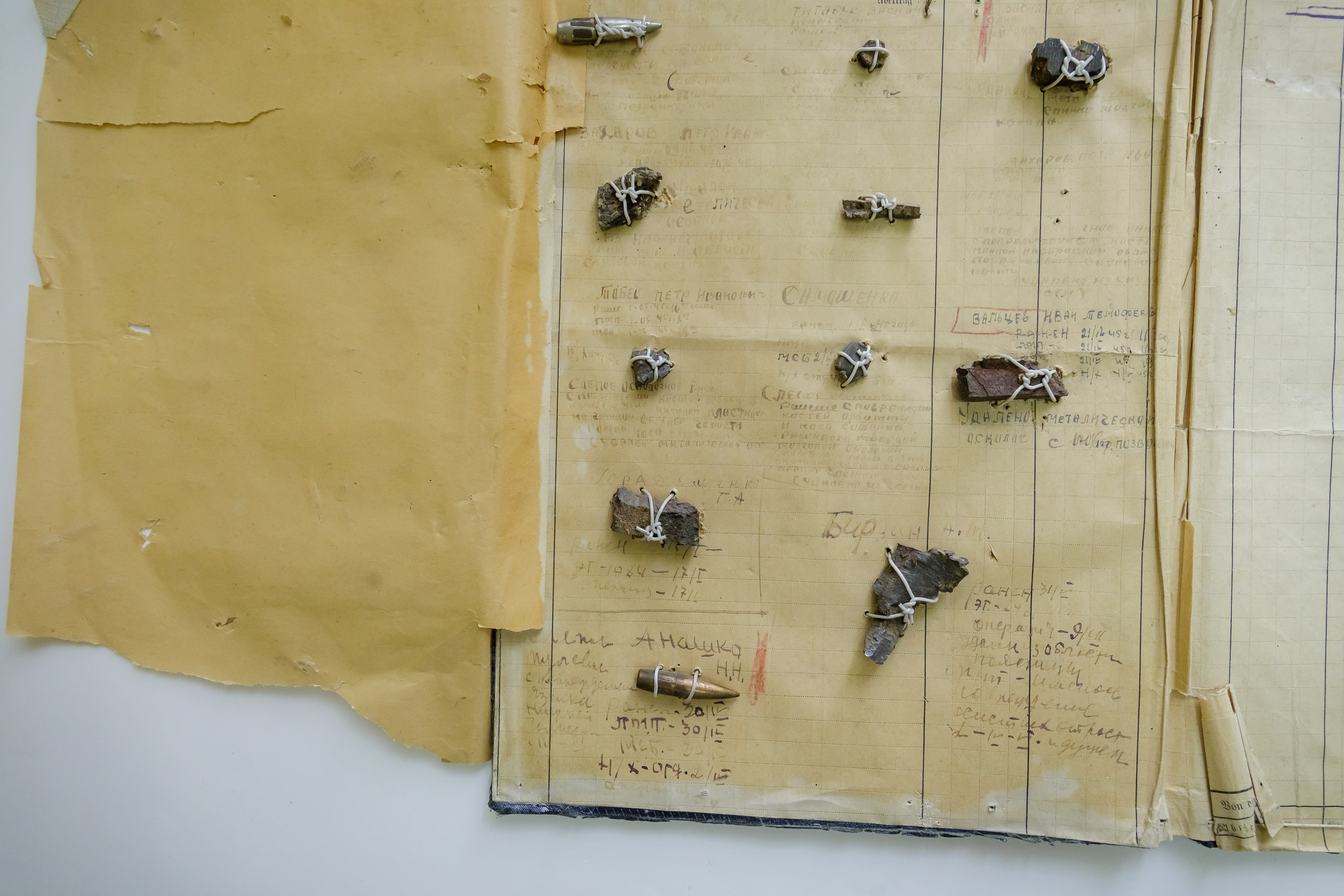

Страницы альбома хирурга Григория Иваненко, хранящиеся в фондах НМ РТ.

Фото: Юлия Калинина

— Как думаете, Зиля Рахимьяновна, что их мотивировало? Это было для них своего рода увлечение?

— Создание музейных коллекций было делом интеллигенции, состоятельных людей, которые порой передавали в дар личные вещи, как правило, весьма дорогие. В своё время я стала заниматься коллекцией казанского купца Василия Ивановича Заусайлова. Вся его жизнь перевернулась после того, как он принял участие в форуме, организованном Обществом любителей истории. Василий Иванович стал заядлым археологом, исследователем. В конце концов это хобби победило даже его основную деятельность. Все свои деньги Заусайлов стал тратить на покупку диковинок, на раскопки и самостоятельно обнаружил большое количество экспонатов. К сожалению, в какой-то момент его подвёл компаньон — купец разорился и был вынужден предложить этому Обществу любителей истории, городским властям выкупить его богатейшую коллекцию. Но в тот момент денег на это не нашлось. Подарить коллекцию он не мог, потому что к тому времени у него уже не осталось средств к существованию. Финляндия, входящая тогда в состав Российской империи, её приобрела. Теперь можно только мечтать об обратном выкупе этой уникальной коллекции. О том, как Заусайлов занимался благотворительностью, можно узнать из памятных табличек в церквях на улице Баумана.

— Демонстрируются ли экспонаты Национального музея на выставках в других казанских музеях?

— В Национальном музее хранится большое количество уникальных экспонатов, при организации различных выставок обычно обращаются к его сокровищам. В то время, когда я работала в Министерстве культуры и в Музее‑заповеднике Казанского Кремля, помню, мы часто обращались к его коллекциям. Например, к открытию Музея истории Благовещенского собора брали из Национального музея серебряные предметы.

Однажды проводили выставку, посвящённую юбилейному году Габдуллы Тукая. Единственный музей, в котором сохранились личные вещи Тукая, — это Национальный музей. Пускай их немного, но это действительно личные вещи поэта. Мы их возили во Всероссийский музей А. С. Пушкина, который находится в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Работая над созданием этой выставки, мы решили, образно говоря, организовать встречу двух поэтов, потому что Тукай боготворил Пушкина, мечтал писать, как он, и стал Пушкиным для татарского народа.

Помню, как вечером накануне открытия Музея Великой Отечественной войны в Кремле я приехала, чтобы осмотреть экспозицию. В одном углу мне показали интересный экспонат — альбом хирурга Григория Иваненко, страницы которого находятся в фондах Национального музея. Меня он действительно поразил. Я тогда настояла, чтобы мы поместили альбом в центр зала и сделали на нём акцент. Внимание туристов или школьников обычно привлекают такие изумительные экспонаты, как «Моабитские тетради», карета Екатерины II или рыба белуга. Для меня альбом хирурга Иваненко такой же потрясающий экспонат, как названные выше вещи.

Фрагмент страницы альбома хирурга Григория Иваненко.

Фото: Юлия Калинина

— Расскажите, в чём уникальность этого альбома?

— Казанский хирург Иваненко оперировал всю войну и оставил после себя такое необычное послание. Альбом представляет собой сложенную пополам бумагу формата газетной полосы. В него он записывал фамилию каждого бойца, а рядом пришивал то, что достал из бойца во время операции — осколки снарядов, пуль. Когда смотришь на эти фрагменты железа с острыми углами, читаешь его записи и понимаешь, что он извлёк их из руки, ноги, головы живого человека, — это не может оставить равнодушным. Когда я увидела этот экспонат, поняла, что тот, кто познакомится с ним на выставке, должен возненавидеть войну на всю оставшуюся жизнь.

Помимо самого альбома, потрясает и личность этого хирурга. Не раз мы наблюдали в кино, в каких непростых условиях приходилось проводить операции врачам в то трудное военное время. И то, что после тяжёлой работы, после того, как он и так уже был перегружен, Иваненко находил силы на то, чтобы создавать этот альбом и тем самым оставить такое необыкновенное послание будущему поколению, всему человечеству, — это действительно поражает.

Этот экспонат раскрывал характер людей, показывая, что даже в военное время, будучи человеком, у которого нет ни одной свободной секунды, можно думать о будущем. Для врачей, наверное, этот альбом имеет особое значение, возможно, они могут прочитать в этом какие-то методики. Сейчас его довольно редко демонстрируют, потому что бумага, к сожалению, ветшает. Но я считаю, что это как раз то, что надо показывать.

— Действительно, такой экспонат не оставляет равнодушным никого. Сейчас в Музее Великой Отечественной войны представлена копия одной из страниц этого альбома. А какие музейные экспонаты мирного времени вызывают у Вас интерес?

— В Национальном музее можно увидеть много предметов прикладного искусства, рукодельных экспонатов. Одежда — это не просто элемент аутентичности. Через неё, вышивку, те же ичиги передаётся технология и уровень культуры народа. Порой в советские времена эти экспонаты увозились на международные всероссийские выставки и редко возвращались обратно, оседали в федеральных музеях. Некоторые уникальные калфаки, к примеру, на сегодняшний день хранятся в Этнографическом музее, хотя когда-то, возможно, они были экспонатами Национального музея. Была попытка сделать их копии, но оказалось, что это сложно. Если удавалось найти вышивальщиц, то не было уже тех нитей, мулине, ведь это была тончайшая и уникальнейшая работа. Почему я люблю смотреть на эти старинные вещи? Современные мастера порой используют самую примитивную цветовую гамму, например, чёрно-коричневую, и говорят, что так было принято в старину. Ничего подобного. Удивительно, какие гармоничные, но очень яркие цвета сочетали раньше. Потому эти предметы и хранятся в музеях, как настоящее искусство — не было невыразительных расцветок.

Люблю рассматривать личные вещи известных людей, они всегда передают характер человека — что он приобрёл, берёг, чему уделял внимание. С удовольствием посещаю выставки, посвящённые жизни деятелей культуры. Мне кажется, эти предметы помогают гораздо больше узнать их или дополнить образ человека, который у тебя сложился ранее.

— На Ваш взгляд, музеи в современном обществе востребованы?

— Музей — это кладовая, это база. Радуюсь, когда вижу в них много детей, и считаю, что привычку посещать свои музеи надо формировать именно с детства и стараться сохранять её по жизни. Когда-то читала, что лондонцы ходят в свои музеи примерно 5,5 раз в год. У нас в то время эта цифра едва доходила до единицы. Кто-то считает, что музеи созданы для туристов, но я считаю, что всё-таки они в основном должны быть для своих. Чтобы человек знал, где живёт, кто жил здесь до него. Тем более что у Казани такое богатое прошлое, с нашим городом связаны имена выдающихся исторических личностей.

— Как думаете, сейчас в обществе находятся такие личности, как Лихачёв, Заусайлов?

— Хорошо, что по-прежнему есть коллекционеры. Они помогают сохранить эпоху, какие-то её черты. Современные коллекционеры, конечно, не столько дарят, сколько продают. В прошлом были очень сильны традиции благотворительности. Я люблю гулять по старинным улочкам в центре, на которых расположены исторические здания, подаренные купцами городу. Жаль, пока не на всех домах установлены мемориальные доски, чтобы нынешние богатые люди видели, что всё проходит, а вот эта память и благодарность — остаётся на века.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев