Музей и Война

В начале войны ушли на фронт ведущие работники Центрального музея ТАССР — Григорий Борисович Вахламов, возглавлявший музей с 1937 года (погиб 1 декабря 1942 года), заведующий фондами Михаил Алексеевич Софронов (погиб 16 сентября 1942 года), заведующий отделом истории Василий Иванович Мельситов (погиб 4 сентября 1943 года). В июле 1941 года в музее оставалось всего 11 сотрудников из 64.

Группа сотрудников музея, награждённых медалью «За доблестный труд». 1945

«Берегите народное достояние!»

Директором музея был назначен журналист и музейный работник Владимир Михайлович Дьяконов. Музей продолжал работать: сотрудники выступали с лекциями, устраивали передвижные выставки в фойе кинотеатров, госпиталях, агитпунктах.

В первые месяцы войны в республику были эвакуированы десятки учреждений, развёрнута широкая сеть эвакогоспиталей. Многие учреждения Казани вынуждены были освободить свои помещения, в том числе и Центральный музей ТАССР.

4–5 июля 1941 года были свёрнуты экспозиции с площади пять тысяч квадратных метров. В здании музея расположилось эвакуированное в Казань Управление Аэрофлота СССР. Часть музейных помещений была отдана под школу, здание которой занял госпиталь, в другой части расположилось Казанское художественное училище.

Экспозиционные залы летом и осенью 1941 года не раз использовались для размещения в них населения, эвакуированного с захваченных врагом территорий. «Это была страшная картина военных лет, — вспоминает Владимир Михайлович Дьяконов, — в длинных коридорах и нишах Гостиного двора семьи, семьи, семьи — лишённые крова люди, не пожелавшие оставаться под игом врага». Сложившаяся обстановка накладывала особую ответственность на работников за сохранность музейных ценностей, так как угроза пожара при наличии сотен керосинок и буржуек была реальной.

«Прожиты первые сутки войны, очень тяжёлые. Смертельная опасность нависла над нашей Родиной! Воскресное утро 1941 года в Казани выдалось пасмурным. В музее было многолюдно... Предоставили слово лектору горкома партии Звонковичу о международном положении. Время было тревожным: в воздухе пахло порохом. Естественно, что лекционный зал был переполнен. В первом часу ко мне подходит очень взволнованный сотрудник, шепчет на ухо: «Война...»

Днём меня вызвали в Совнарком. Здесь собралось множество людей. Секретарь обкома тов. Алемасов зачитал совместное решение обкома и Совнаркома о ликвидации многих учреждений, о переводе других в районы. Слышу:

— Музей... Закрыть. Штат сократить. Большую часть помещения передать эвакуируемому из Москвы учреждению. Срок — 48 часов.

Иду в музей, нервничаю. Шуточное ли дело: несколько десятков тысяч экспонатов, громадное количество оборудования... А ещё... сократить штат. Трудная, болезненная операция. Выступают товарищи: мы, конечно, понимаем, до музея ли сейчас…

Работали в поте лица. Важно было переместить огромное количество экспонатов без потерь. Разбили только одно трюмо. К концу установленного срока заложили кирпичом проём, разделивший музей надвое. На оставшейся нам территории образовался огромный склад, а другую половину через день передали Аэрофлоту.

Сегодня ходил в обком: что делать?

— Немного утрясётся — найдёте себе дело. Главное, берегите народное достояние. Это очень важно. И ты отвечаешь за это своей головою. Понимаешь?»

Из дневника директора Центрального музея ТАССР Владимира Дьяконова

Центральному музею был передан на хранение весь фонд Антирелигиозного музея Казани, находившийся в Петропавловском соборе. В Казань был вывезен ряд архивов и музейных ценностей из Москвы и Ленинграда, среди них — рукописные фонды Пушкинского дома Академии наук СССР: подлинные рукописи Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и других выдающихся русских и советских писателей. Десятки ящиков с тысячами папок были размещены в помещениях музея. Огромная ответственность за хранение всех этих сокровищ русской культуры была возложена на коллектив музея и лично на директора.

Патриотические выставки

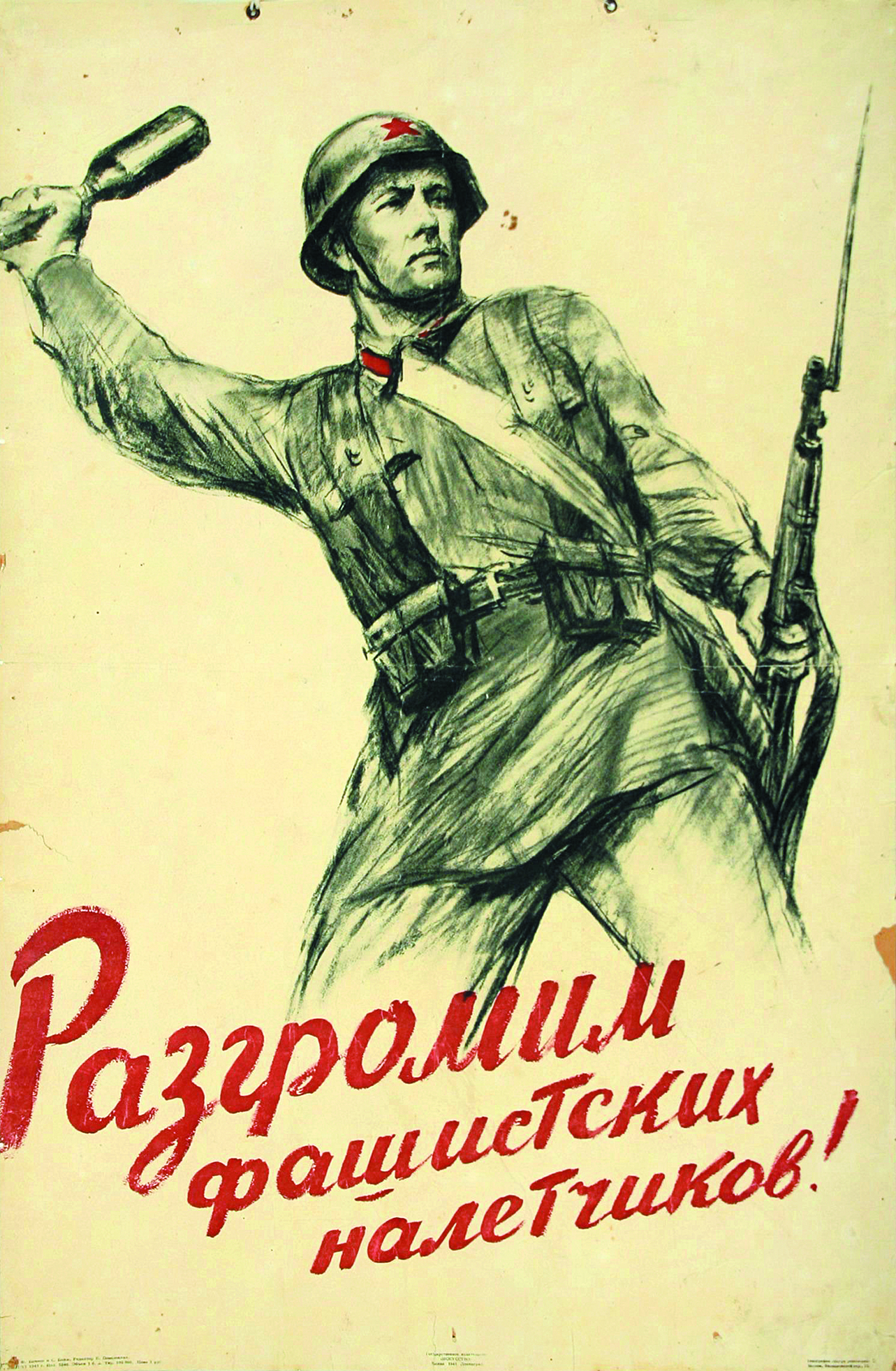

Сотрудники музея с первых дней войны включились в борьбу с врагом. Их основным оружием стали выставки патриотической тематики. Утром 23 июня, после сообщения о вторжении гитлеровских войск, на площади перед музеем была устроена большая выставка «Советский Союз победит!», которая напомнила казанцам о героическом прошлом страны, о подвигах русских солдат в войнах с Пруссией, о героике периода гражданской войны. Завершали выставку стенды «У нас есть что защищать», «Фашизм — злейший враг человечества», «Будь готов к противоздушной химической обороне». На выставке систематически вывешивались сводки о положении на фронте, ежедневно проводились военно-политические обзоры.

Следом были подготовлены другие актуальные выставки: «Ледовое побоище», «1812 год», «25 лет Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)», «Герои гражданской войны», «Трудовые резервы», «Казанские окна сатиры», «Лицо врага», «Доноры-патриоты» и другие.

Выставки также устраивались в фойе кинотеатров, в госпиталях, агитпунктах, воинских частях. Передвижные выставки работали в колхозах и совхозах республики, в многолюдных местах города. Так, уже 27 июня 1941 года на Казанском вокзале была открыта выставка «Героическое прошлое страны». Выставка на эту же тему действовала в большом павильоне Парка культуры и отдыха имени Горького.

В августе 1941 года музей получил через политотдел Казанской железной дороги два вагона-клуба, где была оборудована выставка «Били, бьём и будем бить!» Вагоны цепляли к поездам, следовавшим от Москвы до Свердловска, отцепляли на крупных станциях, где с экспозицией знакомилось население.

4 февраля 1942 года было принято постановление президиума Академии наук СССР «Об организации выставки «Великая Отечественная война советского народа». Подготовка велась совместно с Наркомпросом ТАССР. Для выставки было выделено помещение Театра юного зрителя и обширная территория его внутреннего двора.

В начале 1942 года в Москву для сбора материалов был направлен директор музея В. М. Дьяконов, где он встречался с работниками Центрального штаба партизанского движения, Главного политического управления Красной Армии, Главного артиллерийского управления, редакции газеты «Красная Звезда».

В результате в Казань были отправлены две платформы с трофейным немецким оружием (автоматы, противотанковые ружья, пушки, снаряды, пулемёты, мотоциклы, самоходные артиллерийские орудия, автомашины, танки и даже самолёт). Было получено большое количество фотографий, афиш, плакатов, документов, отражающих героическую борьбу советского народа против фашистских захватчиков. Документы, переданные Центральным штабом партизанского движения и политуправлением, позволили показать зверства фашистов. Среди них были письма и дневники немецких солдат и офицеров, фашистские объявления «о новом порядке», отпечатанные на русском языке, первые акты о зверствах фашистов по отношению к пленным и мирному населению, составленные бойцами Красной Армии, фотографии чудовищных казней, изъятые у пленных и убитых фашистов.

Из блокадного Ленинграда искусствовед Пётр Евгеньевич Корнилов присылал объявления, афиши, плакаты, отражающие героическую жизнь и борьбу ленинградцев. Собранные материалы позволили создать большую и впечатляющую выставку.

Торжественное открытие выставки состоялось 3 августа 1942 года. Во дворе театра и на прилегающей к нему улице Островского экспонировалось крупногабаритное трофейное немецкое оружие.

Известный казанский поэт Бруно Зернит опубликовал в газете «Красная Татария» рассказ, который помогает понять, какое сильное впечатление на посетителей производила выставка. «Мы вошли в первый зал, и чувство непередаваемого волнения охватило нас, — пишет он, — к мести, к священной мести зовёт материал выставки».

Уже за первую неделю её посетили более трёх тысяч человек. Всего же за время работы в 1942–1944 годах с нею ознакомились свыше двухсот тысяч человек.

В течение всей работы выставки продолжалось комплектование новых экспонатов, среди которых значительное место заняли материалы о Татарской республике в годы войны, уроженцах, Героях Советского Союза В. Григорьеве, Г. Батаршине, З. Фатыхове, П. Наумове и других.

В годы войны продолжалась научно-археологическая деятельность музея: участие в конференциях и выезды в экспедиции. В августе 1942 года были предприняты поиски города Керман. В сентябре того же года совершена экспедиция в Болгары для изучения эпиграфики Болгарского городища. Летом 1943 года была проведена двухмесячная разведочная экспедиция в Болгары.

В 1943 году была проведена вторая Горьковская конференция, на которой сделаны доклады: «Горький — борец с фашизмом», «Горький в школьном преподавании», «Творческий путь Горького».

К концу войны, после серьёзной работы над научной документацией в Научно-исследовательском институте музееведческой работы, Центральный музей сумел восстановить экспозиции, посвящённые истории Татарии с древнейших времён до середины XIX века, создать новый отдел «Татария в годы Великой Отечественной войны».

В 1944–1945 годах музей начал организовывать краеведческие выставки. Только в 1945 году были проведены семнадцать выставок. Среди них: «Героическое прошлое русского народа в медалях» (с использованием нумизматических коллекций), «Михаил Кутузов — великий русский полководец», «Выставка трофеев», «Любите свой народ!», «Жизнь замечательных людей в Казани», «Лев Толстой», «Татарское народное искусство». Работа главного музея Татарии военных лет завершилась созданием впечатляющей выставки «День победы — 9 мая 1945 года».

Высокая оценка труда

Высокой оценкой деятельности Центрального музея ТАССР в годы войны явилось присвоение ему разряда Государственного музея.

Правительство республики наградило музей и ряд его работников Почётными грамотами Президиума Верховного Совета ТАССР. Их вручал Председатель Президиума Г. А. Динмухаметов, оказавший в годы войны большую помощь музею.

После окончания войны двадцать три сотрудника музея получили правительственную награду — медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В фондах музея хранится интереснейший документ тех лет — дневник повседневной жизни музея. Большинство записей сделано Николаем Филипповичем Калининым.

Дневник рассказывает о буднях музейных работников во время Великой Отечественной войны: коллективная обработка земельных участков, выделенных для подсобного хозяйства; сбор и распределение урожая; расчистка от снежных заносов крыши и двора, заготовка дров для музея, борьба с сыростью в помещениях и т. д.

Из очерка К. Р. Синициной

«Музеи в годы войны».

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев