Певец буферной зоны

Заслуженный архитектор Республики Татарстан Закиулла МИНГАЗОВ в 1985 году с отличием окончил архитектурный факультет Казанского инженерно‑строительного института. Но, в отличие от других героев номера, преображавших преимущественно центр Казани, всю свою профессиональную деятельность он провёл вне столицы Татарстана. Более тридцати лет Закиулла Зиятдинович был главным архитектором Верхнеуслонского района, а сегодня является помощником главы районной администрации. Прежде чем узнать все подробности о волжском правобережье, заглянем немного назад.

Двенадцать ежедневных километров

— Закиулла Зиятдинович, добрый день! Давайте начнём с самого начала. Откуда Вы родом?

— Я родился в 1958 году в небольшой тогда деревне Алан Балтасинского района, почти на границе с Кировской областью. Рос в многодетной семье — нас было семеро! Жизнь в деревне тогда была не из лёгких — всего 15-20 лет назад закончилась война.

С детства нас приучали пахать. Умеешь ходить — берись за дело! Сенокос, картошка…

В школу пошёл с шести лет. Учиться начинали ещё при керосиновой лампе! Электричество появилось лишь когда я был третьеклассником. В среднюю школу, с пятого класса, ходили в соседнюю деревню — три километра через лес, три — полем, итого каждый день — двенадцать километров туда и обратно! Детей тогда было много, только из нашей деревни — более ста. Зрелище ещё то: представьте, в шесть утра вереница из ста детей от десяти до пятнадцати лет идёт след в след по заснеженному полю. Неважно: снег, метель, сапоги в грязи — всё равно идёшь! Осенью и зимой уходишь в шесть утра, ещё темно, возвращаешься в четыре вечера — уже темно.

В городе впервые оказался в 1972 году, когда меня направили в пионерский лагерь «Орлёнок».

Увидел море — потерял дар речи, красота была неописуемая! Никогда больше не доводилось наблюдать такого моря. А я в буквальном смысле не мог произнести ни слова по-русски, так и стоял молча. В итоге на все деньги, которые дали родители на дорогу, купил книги на русском и, вернувшись домой, начал читать русскую литературу. Среди них была книга «Кто взял фальшивую ноту», через неё я ещё узнал про музыкальные инструменты, а до этого знал только гармошку и баян.

Учился я неплохо. Мой классный руководитель Ляля апа Шаммасова (Ляля Вагизовна) постоянно говорила: «Давай, учись, учись! Ты должен учиться!» А мне не хотелось быть белой вороной — и, как и все мои ровесники-односельчане, учиться после школы я никуда не пошёл.

Пионерский лагерь «Орлёнок». 1972

Школа жизни

— Так и остались в деревне?

— Ненадолго. Ближе к осени начал задумываться — одноклассники весной уйдут в армию, а мне до армии ещё больше двух лет, надо что-то делать. А в деревне без профессии механизатора — только разнорабочим на ферме. Взял спортивную сумку и поехал в Казань. Прихожу к родственникам, они спрашивают: «Ты зачем приехал?» Отвечаю: «Надо же что-то делать…» А все вступительные экзамены давным-давно закончились! Но не возвращаться же обратно в деревню? Отправился в 16-е ПТУ, там тоже подивились — зачем, мол, пришёл к нам с таким аттестатом? Говорю: «Хочу быть строителем». После ПТУ я работал в тресте «Казаньхимстрой» на строительстве объектов, на заводе «Оргсинтез», на предприятии «Химфармпрепараты», на «Тасме». Первый объект, где начинал работать, был девятиэтажный дом на улице Короленко, там раньше был магазин «Океан». Познал все прелести городской жизни! Закалялся два года, а потом — ушёл в армию.

— Что Вы имеете в виду, когда говорите, что «закалялись»?

— В 1970-е годы я обитал на Жилке. Выжить там, надо сказать, было непросто! Нас же, деревенских, видно прямо по затылку. Чувствовал себя тогда эдаким «ёжиком в тумане». На нижнем уровне — серая мгла — опасный подростковый мир со своими понятиями, ломаются судьбы, калечатся неокрепшие души ребят. Где‑то далеко наверху — мир взрослых. Какое-то время довелось жить в рабочем общежитии на улице Восстания — это пять этажей, забитых холостыми мужчинами от шестнадцати до тридцати лет. И немало отсидевших, детдомовцев, маргиналы…

Всё же мне удалось оттуда вырваться целым и невредимым.

Уже потом, когда вернулся из армии, было ощущение, что есть солнце, небо, а есть — параллельный суровый, а иногда и жестокий подростковый мир, о котором знают только те, кто сами находятся в этой среде.

— Получается, Вы прошли и деревенскую, и уличную, и армейскую школы жизни…

— И ещё — рабочую. Когда пришёл в училище, думал, буду столяром, как мой дед. И тут мне показывают: «Вот это молоток, это — топор», а я-то уже в восьмом классе и табуретки, и столы сам делал! Вдруг вижу — жестянщики по металлу режут. Этой науки я не знал. Записался в жестянщики, в итоге вышел с четвёртым разрядом (обычно, как правило, по окончании учёбы получали второй)! Мастер меня приметил, стал давать индивидуальные работы. Короче говоря, шабашки. Мне наука, а ему — дополнительный доход. Чему я там ещё научился? Делать чеканки, девушек красивых мастерам, прорабам. Вся мастерская была в этих чеканках! Потом — шкатулки. Меди не было, использовал алюминиевые листы, которыми оборачивали изоляцию теплотрасс.

А ещё тогда были в моде наборные ремни, так я наловчился изготавливать ремни и к ним чеканные пряжки, бляхи, а потом — дарил. Набирал цветные провода, нарезал, как бисер. Денег не брал: считал, что, если ты продал, это уже всё, не твоё. А так я дарю и знаю, что это — моя вещь. И человеку приятно.

О том, как жестяное дело меня кормило в годы студенчества, я ещё расскажу.

Медные купола Собора Прокопия Устюжского.

Студенческая пора

— Так вот, о студенчестве. Как после всех этих приключений Вы оказались в вузе?

— Мне ещё после ПТУ давали направление в КИСИ, т. к. окончил училище с отличием, но страсть как хотелось работать на стройке. Но, поработав больше года и посмотрев на старших, начал думать, неужели и я буду так всю жизнь гнуть одно железо? Во время службы в армии было время подумать, и я решил продолжить образование. Запросив у командира направление, пошёл на подготовительное отделение (рабфак) КИСИ, хотел выучиться на строителя (факультет промышленного и гражданского строительства).

И вот смотрю — некоторые рабфаковцы ходят с планшетами, что‑то там рисуют. Понаблюдал-понаблюдал и, когда никого в комнате общежития не было, взял фотографию Льва Дурова, планшет и тоже нарисовал, как они. Ребята спрашивают: «Кто рисовал?», отвечаю: «Я…» Они: «Ты? Давай на архитектурный». А я и слова-то «архитектура» практически не знал, так, слышал только! Начал посещать подготовительные занятия. После рабфака мы сдавали выпускные и по положительному результату зачислялись на любой факультет, кроме архитектурного. Нужно было досдать черчение и рисунок, а если не сдашь, то уже не попадёшь никуда. Задача не из простых! Такой мандраж на экзаменах был! Но из рабфаковцев поступили восемь человек, в том числе и я.

В те годы на архитектурном факультете учились в основном дети элиты — писателей, композиторов, учёных, чиновников — подготовленные ребята. Они рисовали «как боги», все — после художественных, музыкальных школ. А тут мы — ребята после армии, практически все — деревенские! Но ничего — пахали, как папа Карло, землю носом рыли.

Одним из первых графических проектов был грузинский храм «Цроми», а я как раз служил в Грузии, видел эти храмы своими глазами. Подготовил проект, а подача — в цвете! Я-то кроме цветных карандашей никаких красок раньше не видел! Но теорию знал — начертательную геометрию, как лучи света падают, как и куда отражаются. Преподаватель спрашивает: «Ты, наверное, раньше живописью занимался?» Отвечаю: «Нет, первый раз!» В итоге проект взяли в «Метфонд» (это высшая оценка!) и повесили в коридоре, как образец, в числе других лучших работ! Первую свою работу я взял и украл, настолько она мне нравилась (смеётся), а потом её украли уже из моей комнаты в общаге — она исчезла бесследно…

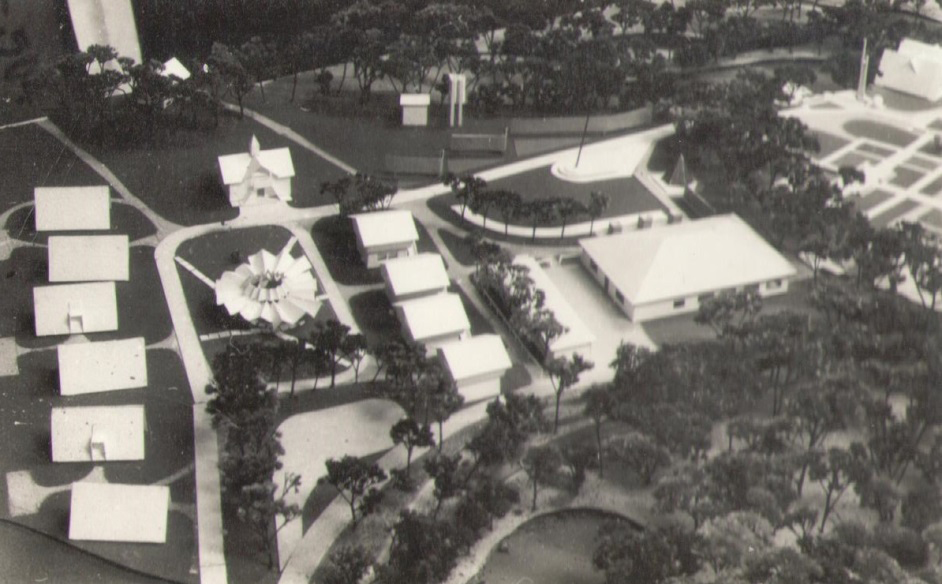

Фрагмент проекта студенческого лагеря КИСИ.

— Чем ещё запомнились студенческие годы?

— Они были очень насыщенными. Дружба, студсовет, жизнь в студенческом общежитии. Кстати, она не идёт в никакое сравнение с рабочим общежитием. Мы жили, как одна большая семья. Можно было заходить в любую комнату без приглашения — и на чай, и поесть, делились всем, что имели. Работали над проектами сообща.

На архитектурном факультете существовало такое понятие как «рабство». Это когда студенты младших курсов помогают старшекурсникам графически оформлять большие проекты, дипломные работы. И не было «дедовщины», старшекурсники всегда подсказывали, помогали младшим.

У нас преподавали такие корифеи, как Ахмет Гадиевич Бикчантаев, Сайяр Ситдикович Айдаров, Хабил Хадиевич Ихсанов, Искандер Валиуллович Рафиков; выпускники нашего архитектурного факультета первых потоков после аспирантуры в МАрхИ — Рамиль Равилевич Аитов, Александр Алексеевич Дембич, Искандер Фуатович Сайфуллин, Марина Юрьевна Забрускова и многие другие молодые, мотивированные энтузиасты и ещё много-много прекрасных педагогов. Александр Алексеевич Дембич был моим руководителем вплоть до диплома.

Купола над Устюгом

После первого курса вместе со старшекурсниками поехали в Великий Устюг на реставрацию храмов. Делали обмазку, покраску фасада. Однажды слышу знакомый звук: наверху работают жестянщики! Поднялся — два дедушки делают купол, разговорился. Прикинул технологию, пошёл к начальнику реставрационной мастерской И. С. Рохлецову: «Иван Сергеевич, давайте я купол сам сделаю?» Он сперва отнёсся к этому с недоверием: «Разве ты знаешь, что это за работа? Я этих мастеров четыре года ждал!» Отвечаю: «Дайте мне только ножницы и два молотка!»

В итоге он согласился. Взял я в подсобники друга Дамира и за неделю мы всё завершили. Приехал сам инженер, поднялся, посмотрел, потом молча спустился, убежал. Прораб приехал — тоже убежал. Потом смотрю: бегут трое, впереди — Иван Сергеевич. Прибежали, поднялись, смотрят и не верят своим глазам. Заплатили нам за купол пятьсот рублей — это был размер годовой стипендии.

После этого я ездил в Великий Устюг ещё три года и сделал за это время двенадцать куполов. Отзывались обо мне очень лестно, да и заработок был отличный. При этом без казусов тоже не обошлось. В один год мы были на летней практике под руководством А. А. Дембича и в его отсутствие смотались в Устюг на шабашки. А надо было сделать проект студенческого лагеря КИСИ. Когда вернулись, Александр Алексеевич спрашивает: где проект? Пришлось за трое суток сделать проект в макете 1х2 м, но получилось хорошо. Говорят, этот проект долгое время стоял в кабинете ректора или проректора.

Когда я был уже на дипломе, зимой Иван Сергеевич прислал телеграмму: «Приезжай делать купола, цена старая», но тут уже, увы, пришлось отказать…

Судьбоносное предложение

— Какая у Вас была тема диплома?

— «Монолитный дом с учётом изменяющихся потребностей», так называемый «растущий дом», с разработкой планировки посёлка «Первый модуль — молодая семья». Там — минимум, а потом, по мере увеличения семьи, дом достраивается. Защитился на отлично!

— И тут, наконец, пришло время распределения?

— Да. В конце 70-х — начале 80-х по всей стране в штат райисполкомов ввели главных архитекторов районов. А таких специалистов не было. Тогда в КИСИ и открыли архитектурный факультет. После выпускных экзаменов к нам в институт пришёл зампредседателя Госстроя Дамир Касымович Маслахутдинов, он искал главного архитектора Верхнего Услона. Никто на этой должности дольше полугода не держался. Говорит: «Мне надо мужчину деревенского, после армии». Предложили меня. Просит: «Съезди, посмотри!» Я и приехал, вышел на берег… Тихий солнечный день, вода плещется, тишина, природа! Тут же решил: останусь! Учился-то я неплохо, средний балл диплома у меня был 4,7, по распределению шёл пятым или шестым, мог оказаться в любой точке страны. Но влюбился в Услон!

Считаю, что из деревни вышел, а городским так и не стал. И вообще, городской и деревенский — это разные люди, никто не лучше и не хуже, но они разные. Человек, родившийся и выросший в деревне, никогда не станет городским, как бы он ни старался показаться таковым, и наоборот. Он уже сложился в той среде. В буферной зоне как раз и нашёл своё место. К тому же на дипломе начались проблемы со зрением. Всё-таки 7 кв. м графической работы — большая нагрузка на глаза. Появилось опасение за зрение на чисто проектной работе.

Будни районного архитектора

— С чего началась Ваша работа в Верхнем Услоне?

— В то время генеральные планы составлялись совмещённо с проектом застройки. Всё уже было прописано, участки разбиты: дом типовой, парк. Размечено, где — типовая скамейка, где — урна, тоже, естественно, типовая. Фактически задача главного архитектора — привязать конкретный проект к конкретному месту. Я внимательно погрузился в материал и стал вносить свои предложения. Они касались перепланировки улиц, размещения объектов соцкультбыта и др. Генпланы советского периода предполагали кардинальную перепланировку со сносом существующего жилья, уплотнение с урезанием участков в деревнях, что стало практически невозможным после развала СССР и с появлением частной собственности на землю.

— А на чём Вы приехали в Услон в тот самый первый раз, когда так ярко светило солнышко?

— На теплоходе. В то время сюда, по сути, только летом и можно было добраться. Так что во многом это был депрессивный, заброшенный район. А вот когда его возглавил Юрий Иванович Демидов, началось строительство школ, детских садов, животноводческих комплексов. Пошло движение. Как раз в восьмидесятых сюда направили очень много молодых специалистов.

— Немного хронологической конкретики: Вы сами в каком году здесь оказались?

— В 1985-м. Кстати (мы гуляем по районному парку культуры — А. А.), это — мои ворота. Когда мы начали реконструкцию, хотели их демонтировать, построить что-то ультрасовременное, а потом решили — нет, пусть останется как памятник советской эпохи.

Когда я только приехал, уже был готов проект застройки этой территории, сюда были привязаны панельные трёхэтажные дома. Я всё изучил, говорю: «Нет, этого не должно быть». Всё перечеркнул: «Здесь единственное место, где можно построить стадион, парк, больше места нет!» Так и построили стадион, вписали его в рельеф. Здесь проводят все праздники, спортивные соревнования, Сабантуй…

Вообще, людей моей профессии часто спрашивают: «Вот ты, как архитектор, что сделал?» А я ни театр не построил, ни цирк, ни дворец! Начинаешь перебирать, думаешь — вроде всё делал, а материально мало что можно потрогать! Анализирую — где мои следы? Но всё-таки получается, они повсюду, я везде наследил: принимал решения, где какой объект должен быть, решал расселенческие вопросы…

Помню, когда пришёл новый глава, он спрашивал: «Что будем делать? С чего начнём?» Отвечаю: «Можно школу построить, детский сад, Дом культуры. Но это будет очередной Дом культуры, ключевые вопросы он не решит, давайте переделаем Верхний Услон, благоустроим!» Так я сделал проект центральной улицы. Раньше центральная улица была на насыпи, и с двух сторон — глубокие канавы, овраги, до середины лета — грязный асфальт. Я решил сделать бордюрный профиль. Все канавы и овраги засыпали по краям, к сентябрю полностью обустроили центральную улицу! Район получил второе место в конкурсе «Самый благоустроенный сельский населённый пункт». Все эти бордюры, карманы, места для парковок отлично работают до сих пор. Так постепенно Верхний Услон стал совсем другим, с городской средой, и это было задолго до того, как тренд на преобразование общественных пространств получил массовое распространение.

8 мая 1995 года накануне открытия памятника. Сидит всё руководство района, я — справа. Строители устанавливают последние буквы.

Памяти павших

— Какими ещё «следами» Вы гордитесь?

— В 1995 году был торжественно открыт Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны.

Помните то время? Материалов нет, деньги печатаются миллионами и тут же обесцениваются. Я подготовил эскиз проекта, для наглядности, на скорую руку, за ночь склеил макет из подручных материалов (пенопласт, картон, бумага) и представил на суд депутатов районного Совета. Проект сразу одобрили.

Сделал центральный элемент, а завершить никак не могу, не хватает изюминки! Поехал по совету друзей к скульптору Игорю Башмакову, который отлично работал по металлу. Он и предложил поставить здесь журавлей, эту пронзительную аллегорию Расула Гамзатова. В Зеленодольске по знакомству нашли латунь, на 22-м заводе заказали из неё журавлей, стелу там же изготовили. В апреле, как сошёл снег, заложили фундамент — сроки горят! Глава дал мне свою «Волгу», дипломат денег, и я поехал на завод договариваться с рабочими, чтобы ускорили работу, работали во внеурочное время.

Успели — открыли вовремя! Тогда, в год 50-летия Победы, этот памятник был признан лучшим в республике. Приезжали потом из других районов, копировали — но получалось, конечно, уже не то. Материал не тот, кто из кирпича, кто из бетона…

Вначале отношение к нему было неоднозначное. Сказывались стереотипы. Говорили, что памятники такими не бывают, трубки Сталина и Черчилля и т. п. Ну а сейчас это — символ Верхнего Услона.

И сегодня, по прошествии почти тридцати лет, эти «Журавли» мне особенно дороги.

Потом был Сквер героев — тоже чрезвычайно важный объект. Собирали по всем сельским поселениям списки, чтобы представить масштаб трагедии: сколько жителей ушло, сколько погибло, сколько вернулось. Центральный, вертикальный элемент сквера пока не установлен. Заложены фундамент и постамент. Я думаю, это дело будущего, должно пройти некоторое время, чтобы переосмыслить и дать оценку нашей новейшей истории. Думаю, что это сделает следующее поколение.

Сегодня в парке появились новые бюсты: это уроженцы Верхнеуслонского района — Герои Советского Союза. Их автор — наш талантливый земляк Тимофей Тюрин (беседу с Тимофеем читайте на стр. 108 — А. А.).

А здесь — историческая карта с исчезнувшими деревнями. Это нужно для сохранения памяти. Значимая часть парка посвящена современной военной истории.

Памятник павшим «Журавли».

Новый этап

— В 2010 году я решил завершить свою карьеру в муниципальной службе и два года работал в строительной фирме. В 2012 году, с началом строительства г. Иннополис, глава района предложил мне курировать данный проект. И с начала строительства до становления города я был куратором проекта от района. Приходилось решать непростые задачи по планировке, водоснабжению, канализации. Это был первый город, возводимый с нуля в новейшей истории России, и, наверно, самый интересный период моей работы последних лет.

Отмечу ещё такой момент: всё же, заложенное в детстве никуда не денешь. Я вырос в деревне, и во всём, что бы я ни делал, мне важна естественная среда, максимальное сохранение природы.

Разорвать

кармический круг

— Кстати, о деревне. А в свой район у Вас не было возможности или желания ехать?

— Возможность была, но я решил разорвать кармический цикл. (Смеётся.) Где бы я там жил? Дом бы мне никто не выделил, так бы и остался с родителями, ездил бы каждый день двадцать километров до райцентра. Опять бы занимался картошкой-моркошкой, толкался бы с братьями-сёстрами… Нет, нужно было выскочить! Так что выскочил сам и двух братьев в институт затащил! Сделал первый шаг. Да и восемь лет жизни в городе сделали своё. Я уже не был прежним — деревенским. А после меня и другие стали поступать. А ведь было непросто. Тогда, если не поступил в вуз, паспорт не давали. Я уехал из деревни, когда мне ещё не было 16 лет. А когда пришло время получать паспорт — в Казани не могут, а в деревне не дают. Вот я и завис — полгода мотался между городом и деревней. Тогда втайне от меня мой дядя Миннур Хабибуллович Галиакберов от моего имени написал в газету «Известия» «аргументированное» письмо, которое направили в Совмин ТАССР, а те, в свою очередь, в дирекцию ПТУ за подписью руководителя аппарата — моего однофамильца. В итоге через неделю мне вручили паспорт гражданина СССР.

Вообще, я, наверное, первый уроженец нашей деревни, получивший высшее образование. В Балтасинском районе до меня никто не учился на архитектора, лет через десять только кто-то поступил. У нас ведь чисто сельский район, земляки шли в основном в сельскохозяйственный, ветеринарный и педагогический, строителей было очень мало.

Интересный факт: предки со стороны отца жили в этой деревне как минимум два века (мы составили подробную родословную), а вот мой дед по материнской линии был муллой из Арского района. В 1930-е годы он и вся родня подверглись репрессиям. Бабушка с тремя малолетними детьми осталась на улице. Дед так и сгинул в лагерях. Все их предки были из духовенства, имеются даже дальние родственные связи с Чингизом Айтматовым со стороны его матери. Видимо, гены родственников с маминой стороны немного на нас повлияли — и из-за этого мы выскочили из привычного круга.

Кстати, перед ссылкой родственники оставили бабушке всю свою библиотеку, она хранилась в большом сундуке, в котором я очень любил копаться. Там были книги в толстом тиснёном кожаном переплёте с цветными каллиграфическими письменами, бабушка их читать не умела. Потом их отдали в университетскую библиотеку, и выяснилось, что это научные работы по астрономии, написанные рунами...

— Чем занимаются Ваши близкие?

— Младший брат работает прорабом на строительстве крупных объектов, второй брат окончил дорожный факультет, занимался благоустройством. Старший остался в родной деревне. Сестра живёт в Казани, она не стала получать высшее образование. Мы пытались убедить её, но она решила, что такого количества образованных людей будет много для одной семьи. (Смеётся.) Зато все племянники вслед за мной тоже стали строителями и архитекторами. Как и трое моих детей, которыми я очень горжусь. (Улыбается.)

Моя супруга Альфия Курбангалиевна родилась и выросла в Кукморском районе, там же начала свою трудовую деятельность. С 2006 года она работает в должности управляющего делами Исполкома Верхнеуслонского района и является руководителем районной общественной организации татарских женщин «Ак калфак». Стаж нашей семейной жизни — тридцать шесть лет!

Семья Мингазовых.

— Сейчас, спустя годы, не жалеете, что уехали из родной деревни?

— Нет, как птицы покидают своё гнездо, человек тоже уходит из родного дома, чтобы строить собственный дом уже на новой базе, на другом уровне, и это нормально. При всей привязанности к малой родине, родному дому, ко всему земному человек обречён развиваться, получать знания, развивать разум. И всё материальное вторично, оно только средство достижения других, высших, духовных целей. В 1980-е годы в Верхнеуслонском районе было построено огромное количество объектов — школы, клубы, детские сады, животноводческие комплексы. Думали, наконец всё построили, можно спокойно жить и работать. Прошло около тридцати лет, и от них почти ничего не осталось, что-то разрушилось, что-то морально устарело. Надо опять строить, создавать уже на новом уровне. На самом деле всё материальное, всё, что мы строим, создаём, не имеет ценности. Имеют ценность только полученные при этом знания и опыт. Всё превращается в прах.

Ребёнок рождается, идёт в садик, ему дают пластилин, краски, бумагу — на, рисуй, лепи! Он рисует, лепит. Получилось красиво! Освоил какие-то навыки, а весь материал потом выбрасывается. А уже во взрослой жизни ему дают другие краски, другие материалы, и он начинает творить уже не на бумаге, а на земле. И самое интересное — это процесс творения, проектирования, осмысливания. А когда всё уже реализовано, оно перестаёт быть интересным.

Видимо, смысл всей нашей деятельности в материальном мире в том, что нам даны исходники, предметы для совершенствования навыков, развития разума. Например, писатель написал книгу, стихотворение, какие-то символы, буквы — будь то на кириллице или на арабском. И для безграмотного человека это какие-то закорючки, а грамотный — прочитал. И если он запомнил прочитанное, эта бумага уже не нужна, она не является носителем информации, он может её сжечь — всё уже отложилось на духовном уровне, на уровне коллективного разума. Поэтому я думаю, что каждое следующее поколение умнее прошлого, потому что оно базируется на опыте и знаниях предыдущих поколений. И вот мы здесь что-то строили, что-то осталось, чего-то уже нет, а память живёт. А потом пройдут десятилетия, и не останется вообще ничего, только чистый лист для новых поколений.

— Да, вот, например, Казанское ханство. Есть археологические свидетельства, но материального осталось так мало…

— Главное, осталась память, информация. Один учёный сказал: «Всемирный разум — это результат коллективной деятельности человеческого разума». Всем, что мы делаем, мы сотворяем мир. И ведь не зря написано — «сотворение мира»! Всевышний творил не один, он — со-творял! И я согласен с тем, что мировой разум — это сумма всех индивидуальных разумов, и человек своим творением получает навыки и пополняет общую базу. И мы тоже — там…

— Есть над чем подумать! И в завершении нашей беседы: назовёте самое любимое место в Верхнем Услоне?

— Пожалуй, нет. Трудно выделить что-то одно. Вот на родине больше всего я люблю родной лес, всё остальное там — поля. Но это моя родина — лучшее место на Земле, она всегда останется такой, она — вне конкуренции. А здесь — стоит проехать всего лишь километр, как попадаешь из одного мира в другой, картинка постоянно меняется. Идёшь по берегу — и глаз не устаёт, постоянная смена впечатлений. Такого я нигде не встречал — только в горах! Не знаю, конечно, по каким принципам определяют место силы, наверное, важно, чтобы оно резонировало с твоими частотами, кому-то одно и то же место может стать лекарством, кому-то — отравой. Но для меня целебен сам воздух Верхнего Услона.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев