Простой и настоящий человек

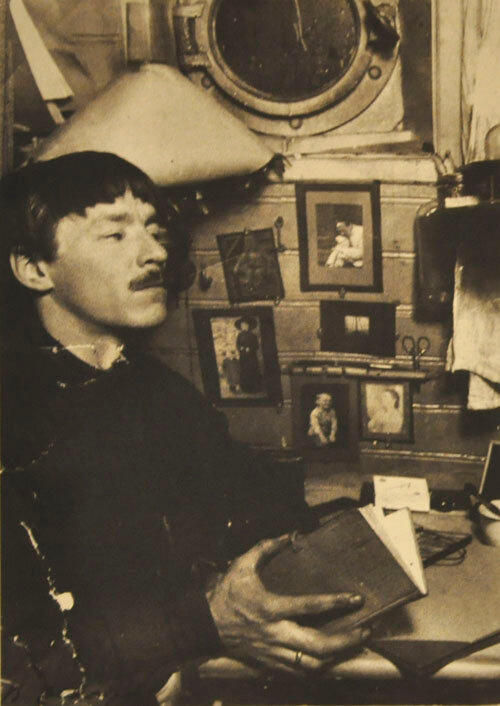

85 лет назад, 18 октября 1940 года, в Ленинграде остановилось сердце Николая Васильевича Пинегина — художника, писателя, полярного исследователя, не просто участника, а кинофотолетописца полярной экспедиции 1912–1914 годов Г. Я. Седова, одного из консультантов Вениамина Каверина в дни его работы над романом «Два капитана». Формироваться как художник Пинегин начал в Казани в период учёбы в Казанской художественной школе, а как же в жизнь и судьбу уроженца Елабуги пришли Арктика, фотография и литература? Узнаем из материала!

В 1941 году ушедший в народное ленинградское ополчение поэт Александр Гитович (1909–1966), позже подаривший тогда ещё советскому читателю чудесные переводы классиков китайской и корейской литературы Цюй Юань, Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, напишет стихотворение «Памяти Н.В.П.». Впервые этот текст будет опубликован в 1972 году в Ленинградском альманахе «День поэзии», а в 1973 году данное стихотворение войдёт в сборник «Избранное» (Ленинградское отделение издательства «Советский писатель»). По определённым причинам Александр Гитович тогда, в 1941 году, скрыл имя «простого и настоящего человека» Николая Васильевича Пинегина за инициалами Н.В.П. При жизни Гитовича это стихотворение так и не было опубликовано, иначе автор наверняка указал бы полностью имя того, кому оно посвящено. Вот это стихотворение:

На Севере, на станции Оленьей,

Меня постигло горе. Падал снег,

А был со мной один — на удивленье

Простой и настоящий человек.

И с ним — почти

шестидесятилетним —

Вдвоём мы вышли в тундру. У костра

Он мне сказал: «Тут будет

незаметней

Всё то, что нас тревожило вчера».

Я не хочу, чтоб жизнь была легка мне,

Но память так твердит

об этом дне:

Мне помогали мхи, деревья, камни…

Ужели люди не помогут мне?

Предполагая, что вы, уважаемые читатели, смотрели не только шестисерийный приключенческий фильм Евгения Карелова «Два капитана», вышедший на советском телевидении в феврале 1977 года, но и одноимённый фильм 1955 года, снятый Владимиром Венгеровым, обращаюсь к вам с вопросом: «Задумывались ли вы, почему в романе Вениамина Каверина «Два капитана» и, соответственно, в названных выше фильмах, снятых на основе этого литературного произведения, у капитана Ивана Львовича фамилия Татаринов?» Помня, что прототипами образа Татаринова стали как минимум три видных русских полярных исследователя — Владимир Русанов, Георгий Седов и Георгий Брусилов, погибшие в ходе экспедиций, соответственно, в 1913-м и 1914 годах, смеем предположить, что фамилия Татаринов появилась в романе Каверина не без участия Николая Васильевича Пинегина.

Среди многих и многих имён известных людей, связанных так или иначе с городом Елабуга, что некогда был в составе Вятской губернии, а ныне в Республике Татарстан, одним из знаковых является имя Николая Васильевича Пинегина.

В 2023 году елабужане отметили 140-летие со дня рождения Николая Пинегина, вошедшего в историю и культуру нашей страны как художник и писатель, путешественник и полярный исследователь, посвятивший свою жизнь Северу. Ему-то и довелось стать кинофотолетописцем экспедиции лейтенанта Георгия Седова в 1912–1914-х годах.

С Георгием Яковлевичем Седовым они были друзья. Именно Пинегин сделал всё для того, чтобы реабилитировать своего друга, умершего во время похода. Чего стоит хотя бы роман Пинегина «Георгий Седов», первое издание которого вышло накануне Великой Отечественной войны. Вот только жаль, что почти весь тираж той книги погиб в блокадном Ленинграде.

У ленинградского прозаика Ильи Яковлевича Бражнина (1898–1982) есть книга «Сумка волшебника», посвящённая писательскому труду. В первом издании этой книги (1968) Николая Пинегина нет, а вот во втором, вышедшем в свет в «Лениздате» в 1973 году, Бражнин в части «Мой Север» в главе «Два писателя рассказывают о двух капитанах» без друга Седова не обошёлся. Да и как иначе, ведь Пинегин активно консультировал Каверина, когда тот работал над своим приключенческим романом. Между прочим, Пинегин появится на страницах «Двух капитанов», но будет скрыт за литерой «П». Во втором томе (глава № 14 «Ночной гость») в самом начале повествования мы читаем следующее: «В одном разговоре со мной Ч. употребил выражение «заболеть Севером», и только теперь, помогая Сане снаряжать поисковую партию, я вполне поняла его выражение. Не проходило дня, чтобы к Сане не явился человек, страдающий этой неизлечимой болезнью. Таков был П., старый художник, друг и спутник Седова, в своё время горячо отозвавшийся на Санину статью в «Правде» и впоследствии напечатавший свои воспоминания о том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора».

В данном фрагменте «Ч.» — это Чкалов Валерий Павлович, а «П.» — Пинегин Николай Васильевич. Можно лишь догадываться о том, почему автор «Двух капитанов» не указал фамилию художника полностью. Как вариант, скрытность могла быть обусловлена тем фактом, что Пинегин был репрессирован: в марте 1935 года на основании решения внесудебного органа (особого совещания) он, член Союза писателей СССР, художник и полярный исследователь, был отправлен в ссылку на пять лет в Казахстан. За Пинегина тут же заступятся известный учёный и исследователь Арктики Владимир Визе и писатель Константин Федин. Через несколько месяцев после осуждения Пинегина его уголовное дело было пересмотрено в НКВД СССР, и полярнику было разрешено вернуться в Ленинград. Но при этом он не был реабилитирован, и клеймо ссыльного так и осталось с ним. Возможно, поэтому Каверину и не хотелось привлекать лишнее внимание со стороны сотрудников НКВД...

Вернувшись ненадолго вновь к «Сумке волшебника» Ильи Бражнина, процитируем фрагмент из главы «Два писателя рассказывают о двух капитанах»: «Пинегин был для Каверина больше чем Пинегин. Он был живой частицей Седова. Он был живым заместителем на земле мёртвого Седова. И Пинегин имел полное и неоспоримое право на такое представительство. В. Каверин в одной из своих статей, посвящённой Пинегину <…>, очень хорошо сказал: «Две большие любви были в жизни Пинегина: любовь к родине и любовь к Седову».

А родиной в прямом смысле этого слова для Пинегина стала Елабуга. Когда в Елабуге будущий покоритель Севера появился на свет, это, напомним, был город Вятской губернии, а вот в то время, когда Пинегин помогал Каверину, Елабуга уже была городом Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Чем не версия, что Каверин, обратив внимание на город из Татарии, являющийся родиной Пинегина, подобрал фамилию своему первому капитану? Версия вполне жизнеспособная, особенно если вспомнить, что публиковаться роман «Два капитана» начал в 1938 году в литературно-художественном журнале для школьников «Костёр». В это время Каверин и Пинегин уже были знакомы почти два года. Познакомились они в 1936 году. Отдыхая в одном санатории под Ленинградом, Каверин становится в том же 1936 году свидетелем любопытного, наполненного эмоциями спора между почтенным профессором и молодым учёным. Речь тогда зашла о романе Николая Островского «Как закалялась сталь». Каверин в споре не участвовал, но заинтересовался личностью молодого учёного, который вскоре в течение шести вечеров рассказывал Каверину историю своей жизни. Каверин слушал, а потом стал записывать: так появились сорок или пятьдесят страниц, которые легли в основу романа «Два капитана». Молодым учёным, чья история жизни увлекла писателя, был генетик Михаил Лобашёв (1907–1971), родившийся, что примечательно, тоже на территории Татарской Республики (в своё время в селе Большое Фролово Тетюшского уезда Казанской губернии). Лобашёв станет основным прототипом второго капитана — Сани Григорьева. Мы же вернёмся к первому — капитану Татаринову — и узнаем, благодаря самому Каверину, как же произошла его встреча с полярником Пинегиным.

Каверин в своём «Очерке работы», представленном в собрании сочинений в восьми томах (Москва, «Художественная литература», 1980) ту решающую встречу представил так: «Я знал, что в Ленинграде живёт художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привёл шхуну «Св. Фока» на Большую Землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчётливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни — жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин угостил меня консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, они оказались превосходными. Вспоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для его “полярного дома”...»

«Полярным домом» Каверин назвал квартиру Пинегина в знаменитом Писательском доме № 9, что на канале Грибоедова в Ленинграде (теперь — в Санкт-Петербурге). Оказалось, что Пинегин и Каверин жили в одном доме: квартира полярника имела № 80, а автор «Двух капитанов» жил в квартире № 100. Если ленинградский «Полярный дом» Пинегина нам известен, то его дом елабужский канул в Лету. Неизвестно (и вряд ли уже это когда-нибудь удастся прояснить), каков был адрес дома в Елабуге, где в 1883 году на свет в семье ветеринарного врача Василия Пинегина родился сын Николай. В Елабуге только одна постройка помнит крик младенца Коленьки Пинегина — Покровская церковь, которая вот уже более 200 лет является одним из украшений исторической части города.

В «Метрической книге» елабужской Покровской церкви за 1883 год в части «О родившихся» отмечено, что 27 апреля (по новому стилю — 10 мая) в городе Елабуга у ветеринарного врача Василия Алексеевича Пинегина и его жены Матрёны Фёдоровны родился сын Николай. Таинство крещения Николая было совершено через день — 29 апреля — в том же храме священником Петром Бехтеревым и исполняющим должность псаломщика Владимиром Покровским. Восприемниками, то есть крёстными отцом и матерью стали «Сей Покровской церкви священник Пётр Бехтерев и Казанской губернии Чистопольского уезда села Поповки священническая жена Александра Ивановна Щировская». Отец Николая Василий Алексеевич служил разъездным земским ветеринарным врачом и постоянно переезжал с места на место. В 1883 году семья по причине рождения сына проживала в Елабуге. А вот проследить перемещение Пинегиных в последующие годы нам помогли «Календари Вятской губернии».

Листая такой календарь за 1884 год, мы обращаем внимание на раздел «Адрес-календарь лиц, служащих в Вятской губернии». Здесь нас интересует раздел «Земские ветеринарные врачи», в котором на странице 279 обнаруживаем следующую запись — «В Елабуге Василий Алексеевич Пинегин». Далее, следуя принципу хронологии, мы обращаемся к «Календарю Вятской губернии» на 1885 год. В разделе «Ветеринарные земские врачи» на странице 269 обнаруживаем, что ветеринаром в Елабуге значится Фёдор Тимофеевич Сушков, а Василий Александрович Пинегин (по непонятным причинам здесь указано ошибочное отчество) в реальности уже служит в Уржуме. Уржум, так же как и Елабуга, в дореволюционное время являлся уездным городом Вятской губернии, но он значительно меньше Елабуги. Обращаем внимание на то, что, согласно «Календарю», в Уржуме Василий Пинегин указан как коллежский секретарь. Это в «Табели о рангах» гражданский чин Х класса: лица, его имеющие, занимали невысокие руководящие должности.

Любопытно, что в «Календаре Вятской губернии» на 1886 год имя Василия Пинегина применительно к Уржуму мы встретим не только в разделе «Ветеринарные врачи», но и в разделе «Агенты страховых обществ и земельных банков». В обозначенном издании на странице 336 читаем: «Российского общества от падежа животных, ветеринарный врач, титулярный советник Василий Алексеевич Пинегин». Тут мы видим, что он теперь поднялся в «Табели о рангах» на чин выше. Но карьерная сторона жизни Василия Алексеевича нас мало интересует. Проанализировав «Календари Вятской губернии» на 1884, 1885 и 1886 годы, мы делаем следующий вывод: непосредственно в Елабуге Николай Васильевич Пинегин проживал с родителями в 1883, 1884 и, возможно, некоторое время в 1885 годах. То есть его младенчество и раннее детство прошли в Елабуге. В те же 1890‑е годы следы Василия Алексеевича Пинегина теряются в Пермской губернии...

Любопытно, что о своём отце Николай Пинегин вспоминать не любил. Малоизвестен тот факт, что отец будущего писателя тоже писал книжки, но особого толка: в 1893 году в Вятке (ныне — город Киров) будет отпечатана составленная Василием Пинегиным брошюра «Распознавание (диагностика) болезней домашних животных». А в 1897 году там же издана его книжка «Необходимые сведения о том, как предохранять жизнь и здоровье домашних животных». Из названий следует очевидное — это не художественная литература, так что маловероятно, что писательский талант Николая Пинегина формировался под влиянием отца.

Николаю было десять лет, когда умерла его мать Матрёна Фёдоровна. Через несколько лет отец женился во второй раз. Согласно Метрической книге Петропавловского собора города Пермь, 17 мая 1896 года 42-летний Земский начальник 4-го участка Оханского уезда коллежский советник Василий Пинегин обвенчался вторым браком с дочерью священника Кушвинского Свято-Троицкого собора Александрой Александровной Исаковой. Невесте было 29 лет, пасынку Николаю — 13. Жизнь в новой семье юноше была в тягость, отношения с мачехой не налаживались, а с отцом и вовсе окончательно расстроились. Николай из родительского дома ушёл. А базовые знания он успел получить в Вятском реальном училище, затем в Пермской гимназии, откуда «за неповиновение» будет исключён.

В 1900 году семнадцатилетний Николай Пинегин, подобно Алексею Пешкову, ушёл постигать свои «университеты». На жизнь зарабатывал игрой в духовом оркестре, разъезжал с бродячими артистами, рисовал портреты на заказ. Успехи в живописи позволили ему поступить в 1901 году в Казанскую художественную школу. В настоящее время это Казанское художественное училище имени Николая Ивановича Фешина — одно из знаковых художественных учебных заведений не только Татарстана, но и всей России.

В Ведомости приёмных испытаний в Казанскую художественную школу в 1901–1902 учебном году отмечено, что Николай Пинегин приехал из Пермской губернии и был принят без экзаменов в 1-й класс: «Определён на испытание на 1 месяц в головной (то есть портретный. — Прим. А. И.) класс». То, что испытание Пинегин выдержал, подтверждает запись в Протоколе № 19 Педагогического Совета Казанской художественной школы от 22 декабря 1902 года: Николай Васильевич значится в списке учащихся в головном классе. Известен казанский адрес Пинегина — дом Петровой на Первой Солдатской улице. Эта улица меняла свои названия ещё в дореволюционное время, а в 1949 году она стала улицей Лейтенанта Шмидта. А вот где конкретно был дом Петровой и осталось ли от него что-нибудь — загадка для казанских краеведов.

В Казани Пинегин жил и учился вплоть до 1907 года, мечтая поступить затем в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Но главной мечтой юноши была Арктика. Пинегин понимал, что воплотить её можно лишь имея достаточное количество денег. Началась строжайшая экономия: Николай «сел» на хлеб, селёдку и чай без сахара. На сэкономленные деньги он купил себе краски, порох, дробь и в 1905 году смог отправиться в первое путешествие на Северную Двину. А годом ранее четвёрка казанских друзей-студентов — естественник Семёнов, топограф Моросин, путеец Качалов и художник Пинегин — решили отправиться в экспедицию на Север. Пересмотрели все карты, какие могли достать, и решили проехать для начала из Казани водным путём на Северную Двину. Юные путешественники даже обратились за помощью и поддержкой в Императорское Русское географическое общество (ИРГО) с предложением исследовать состояние на то время уже забытого Северо-Екатерининского канала, являющегося когда-то водным путём из Камы в Северный Ледовитый океан. Современное расположение данного канала — Пермская область и Республика Коми. Казанские студенты просили Общество прислать им подробные карты, топографические инструменты и пятьдесят рублей на снаряжение экспедиции. Но Пинегин и его товарищи получили в пакете из атласной бумаги с печатями ИРГО письмо следующего содержания: «Милостивые государи! По поручению его превосходительства г-на председателя Императорского Русского географического общества сообщаю вам, что организуемая вами поездка не может быть субсидирована обществом как по причине неимения свободных средств, так и по отсутствию сведений о способности указываемых вами лиц к производству намеченных исследований. Тем не менее, считая желательным получение сведений о современном состоянии канала, носящего имя её императорского величества Екатерины Второй, его превосходительство председатель Общества счёл возможным принять вашу экспедицию под покровительство Императорского Русского географического общества, как соответствующую его видам, и разрешил снабдить вас удостоверением, каковое при сем прилагается. Пятивёрстную карту верховьев Камы и Вычегды вы можете получить в любом картографическом магазине».

Какая-никакая, а всё-таки поддержка! И вскоре казанские путешественники на камском пароходике добрались до пристани Усолье. «Волжско-Двинская экспедиция», как гордо назвали себя юные путешественники, началась. Путешествие оказалось не столь результативным, как хотелось бы Николаю Пинегину: на одной из стоянок он сильно поранился взорвавшимся патроном. Вдобавок ко всему один из его спутников смертельно ранил себя на охоте, и путешествие пришлось закончить. Но мечта о Севере осталась.

Вскоре пришлось навсегда покинуть Казань. В 1906 году Николай Пинегин какое-то время служит на Китайской железной дороге чертёжником, затем — землемером в Саратовской артели. В 1907 году он поступил в ту самую заветную Императорскую Академию художеств, где в своё время учился его именитый земляк-живописец из Елабуги Иван Иванович Шишкин. Летом 1908 года Пинегин отправился в Архангельск, где вскоре получил доступ в Общество изучения русского Севера, которое помогло нужными рекомендациями и обеспечило его местом на пароходе, на котором он смог посетить Лапландию и малоизвестный тогда Мурман (Мурманское побережье). Что касается Лапландии (в широком смысле), то она никогда не являлась единым государственным образованием, а сейчас поделена между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров).

По итогам своего творческого путешествия Пинегин предоставил в дополнение к отчёту этюды, которые экспонировались на осенней ученической выставке в Академии художеств. После этой экспедиции появилась и первая литературная работа Н. В. Пинегина — «Айновы острова», замечательная прекрасным описанием птичьего базара и вошедшая в «Известия Архангельского общества изучения Русского севера» (№ 13, 1909). Полную обработку дневника поездки на Мурман Пинегин выполнит только на склоне лет, и этот ценный материал вошёл в шесть глав книги «Записки полярника».

О дальнейших событиях рассказывают дневниковые записи самого исследователя: «Летом в 1910 г. на гонорар из журнала “Солнце России” в 100 рублей и 20 рублей сбережений организовал поездку из двух человек на Новую Землю для пополнения своей коллекции этюдов Дальнего Севера».

Материалом, опубликованным в 1910 году в июльском номере литературно-художественного и юмористического еженедельника «Солнце России», издававшемся в Санкт-Петербурге, стал объёмный (на пяти страницах) очерк «В стране полуночного солнца». Он сопровождался пятью «оригинальными рисунками Н. Пинегина» и девятью фотографиями, часть из которых просто невозможно было бы снять без риска для жизни. Так что Пинегина совершенно справедливо можно назвать «художник и фотограф с риском для жизни», что подтвердит позже его дальнейшая биография, полная рискованных походов и картин, созданных в экстремальных условиях Севера.

1 сентября 1910 года «Известия Архангельского общества изучения Русского севера» опубликовали ещё один, в этот раз «сказочный» материал Н. Пинегина — «Из сказок Лапландского Севера» с подзаголовком «Листки из записной книжки туриста». На семи страницах Пинегин представил читателю сказки, записанные им «в разное время путешествия по Лапландии в 1909 году дословно». В 1911 году журнал «Нива» в № 21 на странице 388 помещает подборку из шести репродукций с картин, представленных на Конкурсной выставке в Императорской Академии художеств, в том числе и работу Н. Пинегина «Снег в бухте “Вера”».

Впрочем, продолжим прерванное знакомство с дневником: «Мне хотелось проникнуть возможно далее вглубь края, и я выбрал Крестовую губу, так как в этом году шёл первым рейсом пароход Архангельско-Мурманского пароходства для постройки вновь устраиваемого становища под 74 градусов северной широты. На этом же пароходе отправлялась экспедиция гидрографического управления для точной съёмки Крестовой губы. Начальником экспедиции был Георгий Яковлевич Седов. Таким образом произошла моя первая встреча с Седовым. Три месяца жизни в отдалении от культурного мира на границе оледенения Новой Земли, общие интересы, опасности, взаимная помощь в мелочах, стремление к общению и одинаковая любовь к Северу соединили нас. За это время я близко узнал Седова, его жизненную силу, волю, предприимчивость. Последнюю неделю в ожидании обратного перехода мы уже жили вместе, заняв комнату в отстроенном доме. И там, в Крестовой губе, он открыл мне свою заветную мечту о Полюсе, о полярной экспедиции».

Дружба с Седовым и позволила Пинегину принять участие в экспедиции на шхуне «Святой великомученик Фока», которая 27 августа 1912 года отправилась из Архангельска к Северному полюсу. Позже Пинегин создал свой образ «открывателя» Арктики в романе‑хронике «Георгий Седов».

Георгий Яковлевич хотел добраться до северных островов Земли Франца-Иосифа, переждать полярную ночь и пешком выйти к Полюсу. Но в сентябре льды остановили судно у берегов Новой Земли. Ожидая, пока они разойдутся, Николай Васильевич изучал астрономию, навигацию, делал зарисовки окрестностей. А ещё охотился и обеспечивал экспедицию пропитанием. Когда льды отступили, судно двинулось к цели, но 19 сентября 1913 года в бухте острова Гукера встало на новую зимовку. Топливо было на исходе, одежда изношена, началась цинга. Пинегин, охотясь, собрал запас звериного сала, который заменил уголь, когда судно пробивалось через льды. 1 марта 1914 года экспедиция должна была выйти к Полюсу. Седов и ещё несколько человек, покинув судно, отправились в путь. Через месяц вернувшиеся спутники Седова сообщили, что тот погиб у острова Рудольфа — самого северного в архипелаге Земля Франца-Иосифа. В конце августа 1914 года судно вернулось в Архангельск.

Так Пинегин стал первым художником, который с мольбертом побывал на Дальнем Севере. В его распоряжении были также фотоаппарат и кинокамера, которой он снял первый документальный фильм об Арктике. Этот фильм и фотоснимки стали интереснейшими документами из истории освоения Северного полюса. Вернувшись, Николай Васильевич Пинегин продолжил учёбу в Академии художеств, окончив её в 1916 году. В этом же году за свои этюды он получил на выставке первую премию А. И. Куинджи.

В годы Первой мировой войны Пинегин находился в Севастополе, зарисовывал картины баталий. Революцию в октябре 1917 года он встретил, находясь в отпуске в Петрограде. От Академии художеств и художественного общества его выбрали в Первый Совет рабочих депутатов, а вскоре после того пригласили заведовать художественной студией в Симферополе. В 1920 году Николай Васильевич через Константинополь пытался выехать в Париж, но не получил визу и остался жить в Константинополе. Ему пришлось работать грузчиком, живописцем, проводить экскурсии по византийским памятникам. Когда визу всё-таки удалось получить, Пинегин едет не в Париж, а в Прагу, где создал декорации к опере «Борис Годунов», поставленной в Королевском театре. Весной 1922 года в Берлине Николай Пинегин встретился с Максимом Горьким, который содействует изданию его первой книги «В ледяных просторах». Это был его прорыв в литературу (позже появятся «Записки полярника», «Георгий Седов», «В стране песцов», «Новая Земля»). На берлинский эмигрантский период жизни Пинегина приходится ещё одно прелюбопытное книжное издание, по которому можно судить о мастерстве Пинегина-художника, а вернее, Пинегина-литографа: в 1923 году в Берлине издательство «Нева» выпускает книгу прозаика-эмигранта Марка Алданова из истории Французской революции и наполеоновских войн — «Святая Елена, маленький остров». Отметив, что Алданов — это анаграмма, обозначим, что Марк Александрович Ландау (1886–1957), начиная с 1938 года, 13 раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Его «Святая Елена» активно издаётся и сегодня, но издание с литографиями Пинегина было единственным. Судя по всему, Алданов тогда, в 1923 году, просто помог Пинегину заработать на жизнь, дав возможность проиллюстрировать его книгу. Пинегин пытался и в эмиграции соединить работу художника с писательской. В том же 1923 году Пинегину удаётся (не без участия Максима Горького) вернуться в советскую Россию. И практически сразу, в 1924 году, в Ленинграде выходит вторым изданием его книга «В ледяных просторах». Он достаточно уверенно продолжил литературную работу, завоёвывая внимание читателей. Но в то же время Пинегин продолжал грезить о путешествиях. В 1924 году он отправился к Новой Земле. На берегу пролива Маточкин Шар была построена первая советская научная станция. У экспедиции имелся гидроплан, на котором Николай Васильевич с фотоаппаратом поднимался в воздух и делал снимки, производил зарисовки очертания побережья.

Весьма знаменательным станет для Пинегина 1927 год: полярник окажется под одной обложкой с Жюлем Верном: «Приключения капитана Гаттераса» завершаются очерком Николая Васильевича «Борьба за Северный полюс», В 1928 году Академия наук поручает исследователю построить и возглавить постоянную геофизическую станцию на одном из Новосибирских островов — Большом Ляховском.

В октябре 1931 года «Издательство писателей в Ленинграде» примет в набор книгу Николая Пинегина «В стране песцов», работа над которой, начиная с 1928 года, шла три года. Книга эта богато иллюстрирована, все рисунки выполнены автором. Когда тираж будет отпечатан и писатель получит свои авторские экземпляры, одну из книг он подарит своему другу, полярному исследователю Владимиру Юльевичу Визе. А подпишет её так: «Милый Веля! В начале было твоё Слово: быть Ляховской Станции. Потом дело, потом эта книжечка». И поставит дату — 6 апреля 1932 года. Через несколько лет Визе сделает возможное и невозможное, чтобы вернуть своего друга Пинегина из ссылки.

На первой странице книги «В стране песцов» автор помещает небольшой фрагмент сообщения из газет 1928 года: «В текущем году в план работ Якутской экспедиции Академии наук включается исследование полярных областей Якутии, в том числе Новосибирских островов, лежащих в Ледовитом океане. На острове Большом Ляховском предполагается постройка постоянной полярной станции. Во главе экспедиции будет стоять известный путешественник Н. В. Пинегин».

С поставленной задачей Пинегин справился блестяще.

В 1930 году Николай Васильевич вернулся в Ленинград, работал в Арктическом институте, принял активное участие в создании музея Арктики и Антарктики, вёл активную популяризацию этого региона. В 1931 году участвовал в экспедиции на Землю Франца‑Иосифа на ледоколе «Малыгин», а затем возглавил экспедицию по тому же маршруту, организованную по программе II Международного полярного года. В ходе этой экспедиции ледокол «Малыгин» продвинулся так далеко на север, как это не удавалось ранее ни одному кораблю.

Но одной из своих главных жизненных задач Пинегин всегда видел желание рассказать правду о своём друге Георгии Седове, вернуть обществу его доброе имя. То, что было невозможно в Российской Империи, стало возможным в Советском Союзе. Итогом кропотливой работы над романом о своём погибшем в 1914 году друге стала публикация в 1940 году «первой книги» романа Пинегина «Георгий Седов» в ленинградском журнале «Звезда» (№№ 10, 11).

Отдельным книжным изданием первый том романа Пинегина «Георгий Седов» выйдет в 1941 году, но мало кому удастся её тогда прочитать. Основной тираж был подписан в печать 3 апреля 1941 года. Не менее месяца ушло на печать и сборку десятитысячного тиража, а 22 июня 1941 года началась самая страшная для нашей страны война. Весь тираж книги Пинегина пропал («сгорел») в блокадном Ленинграде. Вскоре после Великой Отечественной войны, в 1947 году, издательство «Советский писатель» издаст роман «Георгий Седов» уже в полном виде, указав в предисловии «От издательства», что последняя часть книги была обработана и подготовлена к печати Владимиром Визе и вдовой писателя — Еленой Матвеевной Пинегиной.

18 октября 1940 года в Ленинграде сердце полярника, родившегося в Елабуге, остановилось. Похоронен удивительный уроженец Елабуги был на Волковском лютеранском кладбище, а после войны могилу полярника перенесли на этом же кладбище в некрополь «Литераторские мостки». Елена Матвеевна Пинегина пережила блокаду и на много лет пережила своего мужа: в 2001 году её похоронили в одной могиле с Николаем Васильевичем.

Сведения о личной жизни Пинегина весьма скудны. Известно, что первая его жена — Алевтина Евлампиевна — была женщиной «по революционному раскрепощённой». В этом браке у Пинегиных было трое детей. С Еленой Севостьяновой, ставшей второй женой Пинегина, Николай Васильевич впервые встретился в революционные годы в Петроградском художественном училище, где преподавал. Она была младше его на 18 лет. Судьба свела их в Казахстане, куда и Елена Матвеевна будет сослана. Из ссылки они вернулись вместе и больше никогда не расставались, если не считать частые полярные экспедиции. В этом браке детей не было.

В 2010 году на родине художника, полярника и писателя появилась улица Пинегина. Имя Пинегина знают и помнят в Архангельске и Калининграде, в Мурманске и Полярном, в Санкт-Петербурге и городе Седове Донецкой Народной Республики, и, конечно же, в Уфе, где есть Музей полярников имени В. И. Альбанова. Уроженца Уфы Валериана Ивановича Альбанова в 1914 году спасали от смерти все немногие оставшиеся в живых участники легендарной экспедиции Седова, в том числе и елабужанин Николай Васильевич Пинегин.

Верится, что в Елабуге вслед за улицей Пинегина появится и музей этого сильного духом человека. Не зря же в Республике Татарстан Елабуга названа «Городом музеев».

Фотографии предоставлены автором

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев