Легенды якутской ссылки

(Отрывки)

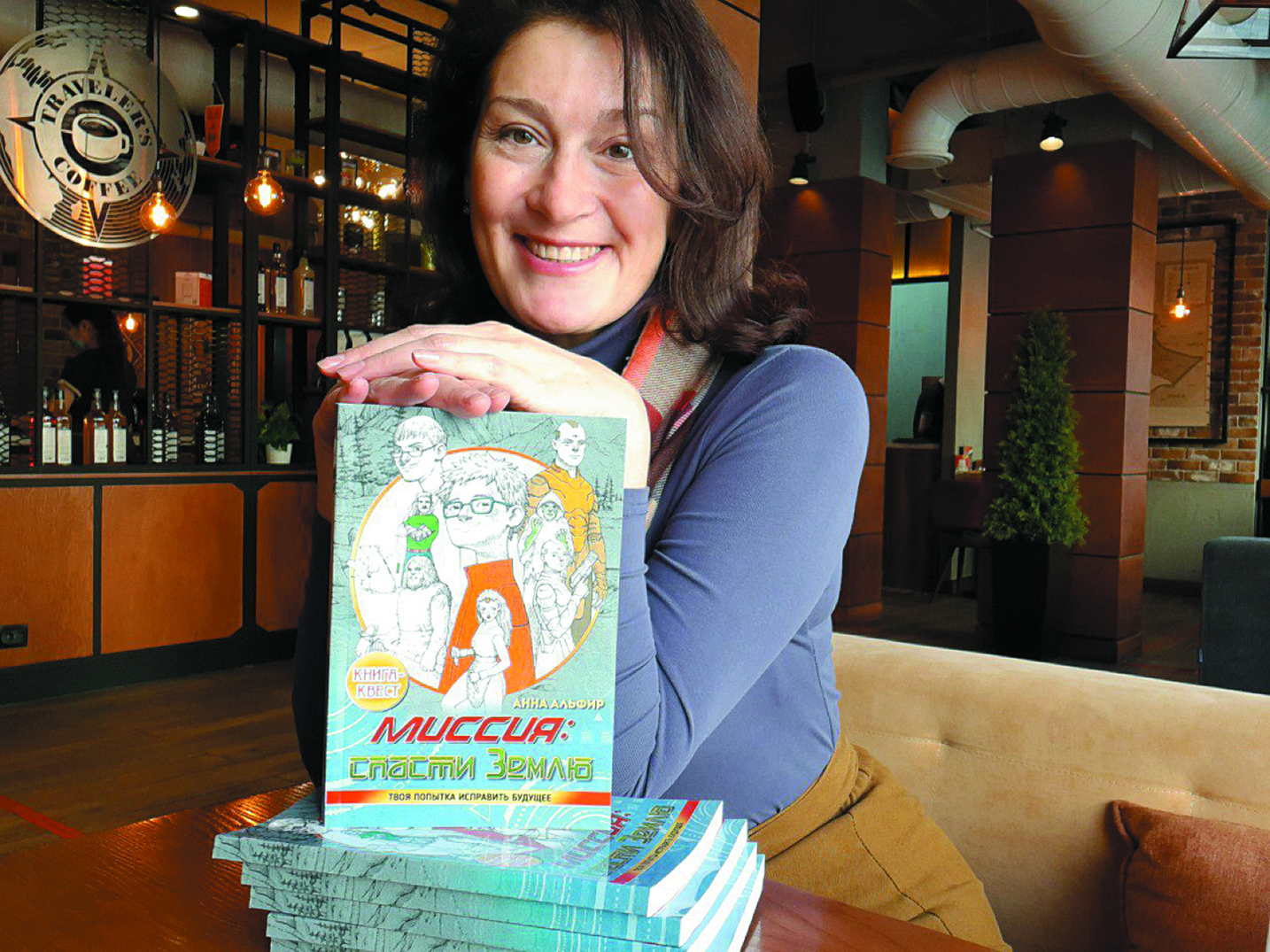

Окончила факультет журналистики Иркутского государственного университета и мастерскую драматургии ВГИКа. Член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России.

Её пьесы для детей и взрослых идут в театрах Якутии и Дальнего Востока, а произведения неоднократно отмечались престижными наградами, включая шорт-листы премий имени Корнея Чуковского, Владимира Арсеньева и Фазиля Искандера. Также занимается созданием иммерсивных экскурсий и благотворительными проектами.

Иллюстрация Гульсум Чумариной

ГЛАВА I

Апостол партии

Грёзы туманной юности

Меней Израилевич Губельман с юности знал, что посвятит себя идеалам марксизма. Не потому, что стремился пролить кровь господствующего класса по примеру бесчеловечных народовольцев и разрушить вполне сносный мир до самого основания. И даже не потому, что семья его отца, бывшего ссыльнопоселенца, а ныне учителя школы в Читинской губернии Израиля Губельмана жила в крайней нужде. И уж, конечно, не из-за того, что с момента своего рождения Меней слушал революционные речи старших о несправедливости мироустройства и переделе собственности. К ним, как, впрочем, и к проповедям служителей разных конфессий, Меней был почти глух.

Нет, дело было в другом. Страстная от природы натура Мени Губельмана требовала чего-то более пылкого и самозабвенного, чем работа в переплётной мастерской. Такого, чтобы захватывало дух с первого раза и на всю жизнь. Чтобы сердце сжималось и замирало от предстоящей опасности, а потом бросалось вскачь от счастливого избавления от неё. Чтоб были риск, горящие глаза, торжество побед, молчаливая скорбь об убитых товарищах и клятвы отомстить, скрепленные кровью. Ах, кажется, было б поблизости море, бушующее, солёное, манящее, так бросил бы всё — семью и учёбу, и ушёл бы искать неведомые горизонты, бороздить ревущие волны и брать трофеем непокорных туземок. Но моря поблизости не было, и Меней выбрал стать революционером.

Как только возраст позволил ему решать своё будущее, Губельман вступил в партию. Четыре класса гимназии сделали его уважаемым в обществе человеком, а голос крови внушил ковать карьеру везде, где есть такая возможность. Потому Меней тут же организовал и возглавил первый марксистский кружок на Забайкальской железной дороге, и с жаром истосковавшегося в дремоте сердца принялся за революционное дело.

Когда новый XX век начал делать свои первые шаги, Меней Израилевич Губельман уже стал бывалым марксистом. За плечами были царские тюрьмы, нелегальное положение, восстание 1905 года и смена родового имени на красивый революционный псевдоним. Случилось это после того, как читинский потомок Авраама возглавил стачку ткачей в Ярославле. С тех пор незвучное еврейское имя, отдающее лавочным нафталином и не раз стеснявшее молодого борца с мировым капиталом, перестало существовать. Вместо него возникла крепкая русская фамилия. К ней подобралось и имя, заимствованное из XVIII века у бунтовщика и головореза Пугачёва. Так появился в революционном движении России идейный борец за свободу трудового народа, товарищ Емельян Ярославский.

Первая любовь

Много городов прошёл революционной поступью товарищ Емельян. От Москвы до Одессы, от Тулы до Киева знали Ярославского как ярого и непримиримого борца с сатрапами. В идеях революции бывший подмастерье Читинской переплётной мастерской обрёл то упоение и свежесть, о которых мечтал долгими забайкальскими ночами.

Одного только не было в его жизни — любви. С самой юности и по сию пору не было рядом пылкой и страстной женщины, которая разделила бы с ним борьбу, голодовки и ссылку, работу в подпольной газете и тихое пение «Марсельезы» на сходках боевой группы.

Первую страсть товарища Ярославского, 23-летнюю красавицу Ольгу Генкину, в 1905 году зарубили черносотенцы, когда она по заданию партячейки везла десяток винтовок для подпольщиков соседнего района. Невеста не успела стать женой, забрав с собой в холодную могилу мечты революционера о совместной идеологической борьбе. Лить слёз над погибшими соратниками было не принято. Ярославский пережил тяжёлую утрату молча, но рана в сердце осталась глубокая. С тех пор товарищ Емельян никого не любил и чувство это от себя гнал. Главное дело, которому он хотел посвятить остаток жизни — было дело революции.

Якутская губерния

Через десять лет, пройдя суровую семилетнюю каторгу в Зелентуйской тюрьме, Емельян Михайлович Ярославский прибыл на поселение в Якутскую область. Сердце революционера, когда-то клокочущее и жаждущее героики, давно покрылось коркой запёкшихся лишений, страданий и потерь. Оно более не трепетало от будоражащих грёз. Грудь не рвалась от чувств и переживаний, а рука не тянулась к перу, чтобы излить безудержные потоки на бумагу. Теперь сердце билось спокойно и ровно, лишь иногда отдавая застарелой болью. Оно подчинялось голосу холодного разума, который, в свою очередь, был всецело поглощён одной, главной, идеей — Всемирной победой идеалов марксизма.

И вот она, якутская земля. Вот она, Лена.

Разбитая баржа несла товарища Ярославского протоками меж островов обмелевшей реки. Суровый и непреклонный, с обветренным лицом и заскорузлыми руками, стоял тридцатипятилетний, заросший чёрной бородой мужчина на корме и вглядывался в туманное будущее. Что ждало его, тёртого революционера в шумном Якутске? Уж не новые ли испытания? Что ж, он был к ним готов.

Якутск был уже виден. Вон там блистали золочёные купола Никольского храма, где неграмотная беднота слушала посулы святых отцов, вон с постоялого Кружального двора сновали туда-сюда подводы, а дальше, даже отсюда с баржи можно было разглядеть промеж тёмных хибар белый, как кусок колотого сахара, Дом Казначейства.

Да, не ждал его город Якутск, привыкший к ссыльным и каторжанам. Сколько уж тут побывало их! Теперь пожалует ещё один. Пообвыкнется малость, возьмёт в дом кухарку, приживёт тройку-другую ребятишек, а как выйдет срок ссылки, уедет туда, откуда когда-то был изгнан царской властью. Все они так проживали свою жизнь в этом городе.

Но у того, кто въезжал летним днём 1913 года в центральный город Якутской области, мысли были иными. Он не хотел обрастать бытом и детьми, не искал покоя и отдохновения. Он твёрдо знал, что теперь, когда каторга и строгий режим остались позади, когда впереди ждала, пусть неполноценная, но свобода, когда центральная Россия уже конвульсивно билась, истерзанная мировой войной, в предчувствии скорой революционной развязки, теперь он воскреснет — суровый, одинокий и непримиримый. Теперь он с новой силой возьмётся за старое дело, он посвятит свою жизнь и силы, которых у него, к слову сказать, оставалось ещё очень много, победе пролетариата. С этими‑то мыслями и ступил ссыльнопоселенец во втором поколении Ярославский на причал близ города Якутска.

Якутск

Зайдя по прибытии в Якутское областное полицейское управление, заполнив распределительный лист и получив справку ссыльнопоселенца на имя М. И. Губельмана, приехавший отправился на поиски жилища. Находилось оно на отшибе. По обе стороны улицы Набережной, что тянулась вдоль берега, стояли хибары простого люда. С одной стороны шумел грязный Кружальный постоялый двор, застилая вонью округу. С другой по-над берегом стояли вечно подтопленные лачуги, откуда день и ночь вываливался пьяный сброд.

«Хорошо, — подумал Губельман и добавил вслух: — Хорошо. Каждый из них, когда придёт время, возьмёт в руки булыжник».

Правда, булыжников вокруг почти не было, дорогу в Якутске мостили чурками, досками, а чаще всего просто месили грязь ногами, но образность мышления была Ярославскому не чужда, и он, воображая скорые перемены в сознании якутских масс, решительно пошагал далее.

Дом Синицына — теперь уже развалившаяся хибара по адресу Чернышевского, 38 — тогда был крепкой постройки, хотя и пожил своё. Здесь и нашёлся угол для ссыльного. Товарищ Емельян после каторги не особо заботился об уюте, занимая разум великими мыслями. Он был готов к любой дыре и даже как-то хотел этого. Однако мечтам не суждено было сбыться. Хозяйка оказала ссыльному радушный приём. Что ж, человек он всё-таки, хоть и бывший каторжник. Опять же, руки мужские в доме всегда пригодятся. Муж хозяйкин, хоть и был жив, но от излишнего жиру и душевной лености мало что мог. Всё больше сиживал он перед самоваром, пил чай, да глядел на плывущие баржи.

Другое дело — новый жилец. В плечах сразу угадывалась сила, а в характере воля и готовность на всё. Этот, глядишь, и дров поможет наколоть, и дверь подтянет. А то, может быть, и… а что! Мужчина видный, а бабы, поди, уж и не помнит, когда касался. Такому-то красавцу и без бабы! В общем, не прошло и недели, как добродушная Хозяйка, не особо скрываясь от мужа, обстирала и отмыла каторжанина, упросив соседскую ключницу за пару беличьих шкурок постричь новому постояльцу космы и бороду. Натаскала ему в угол старых мужниных рубах да штаны. Притащила картуз, почти не ношеный. И даже выпросила у знакомого аптекаря очки для жильца. Он, оказалось, любил книги сверх всякой меры. А у неё в доме их завалялось целых две. Одна, понятно, Библия. Её новый жилец на дух не переносил. А вторая — роман, Хозяйка ещё по зиме нашла её возле городской библиотеки. Хотела было снести обратно в читальню, да пожалела, притащила домой — печь растапливать. В библиотеке-то такого добра полным-полно, а ей для дела пригодится. Половину романа о прошлой зиме хозяйка оприходовала, а вторую оставила до следующих холодов. Вот её-то жилец и принялся читать от середины до самого конца. Чтоб ей, книге этой, совсем сгореть!

Напрасно носила Хозяйка чай и щи учёному ссыльному. Тот, не отрываясь, читал проклятую книжку, почти не поднимая глаз на пышную, в самом соку, женщину. А когда поднимал, было того хуже. Углём жёг из-под чёрных бровей.

— Емелюшка, ты бы поел. — говаривала Хозяйка, теребя платок перед приосанившимся квартирантом.

— Благодарю. — отзывался тот и продолжал чтение.

— Может, постирать чего? — в надежде на внимание спрашивала Хозяйка, но Емельян поднимал на неё тяжёлый взгляд, потирал загрубевшей рукой свою роскошную курчавую бороду и отрицательно мотал головой. От этого взгляда Хозяйку пробирало до костей, мурашки бежали по её пышному телу, и она шла на кухню, чтоб всласть повздыхать о строптивом жильце и потревожить своё воображение вероятностью томных утех.

И вновь подполье

Не прошло и месяца, как Ярославский убедился — в Якутске есть на чём строить светлое будущее. Узнав у Хозяйки, где располагается та самая библиотека, он быстро стал её завсегдатаем. Идти от дома Синицына до неё было не более пятнадцати минут. Кирпичное здание по улице Большой, которую спустя годы переименуют в проспект имени Ленина, было построено в 1911 году по проекту архитектора Лешевича. Здание стояло почти в центре Якутска и являло собой цитадель науки, куда стекались местные, жаждущие знания, умы. В одной половине краснокирпичного особняка находились книгохранилище и читальный зал, в другой разместился местный музей, в котором внавалку лежали чучела северных зверей и птиц, а на полках хранились надёжно покрытые пылью архивы и гербарии.

Здесь весьма скоро Ярославский сошёлся с политическим ссыльным Виктором Павловичем Ногиным, известным революционером, тоже недавно приехавшим в Якутск из Верхоянья. Это знакомство открыло товарищу Емельяну двери в местный политический круг, в котором известного революционера приняли с почётом. Вскоре Ярославский и Ногин создали первую якутскую партячейку, а вместе с ней и тайный марксистский кружок «Юный социал-демократ». В читальном зале, передавая через книги записки, Ярославский назначал время сходки. Адрес был один — Дом Синицына.

Днём Меней Израилевич Губельман работал наблюдателем в местной Метеорологической станции, у чёрта на куличках. А по вечерам товарищ Емельян Ярославский вёл яростную идеологическую борьбу, внедряя в местные национальные массы революционные идеи. Каста политических ссыльных Якутска состояла в основном из большевиков, имена которых впоследствии гремели на всю страну. Но меньшевики и эсэры — такие же нелюбимые дети царского режима — дополняли политическую картину Якутской области. Всех их до поры до времени объединяло общее стремление, и ещё четыре с небольшим года они будут идти рука об руку. Во главе с товарищем Емельяном.

К слову сказать, за годы партийной борьбы Ярославский отточил свой пропагандистский талант. Тяга к перу и живое воображение и раньше делали его сильным оратором, но теперь ему было под силу завладеть вниманием любой аудитории.

Работа пошла. Два десятка тёртых, битых жизнью и жандармами революционеров вели агитационную работу среди якутской молодёжи и трудовых масс. Емельян Михайлович, как человек недурного образования, собирал народ под видом научных лекций о метеорологических особенностях местной долины или литературного кружка. На деле, разновозрастные члены кружка обсуждали «Капитал» Маркса и пагубную для России мировую войну.

В трудах и подпольной деятельности прошёл год. Став лидером местной ячейки, Ярославский чувствовал себя как прежде — сильным и нужным партии, тем, кто готов отдать жизнь за идею. Всё так, как когда-то грезилось с юности.

Настало новое лето. Якутская природа быстро набралась соков проснувшейся земли и к июню уже радостно отдавала всё скоплённое за долгую зиму очарование. В такие минуты революционер Емельян Ярославский позволял себе думать об ином. Ему вспоминались дни давно минувшей молодости, когда тихими ночами бродил он, ещё совсем наивный и пылкий, по московским улицам и вдыхал запах волос своей невесты Ольги Генкиной. Как однажды нарвал ей цветов в саду генерала Дубасова и долго бежал от свистящего городового. Как потом, после страшной черносотенской ночи, хотел положить ей в гроб такой же букет, но постеснялся суровых однопартийцев и молча ушёл, навсегда простившись со своей любовью.

В свободную минуту, такую, какая выдалась этим летним вечером, любил Ярославский бывать на пристани. Прошло чуть более года с тех пор, как он ступил сюда измождённым, одетым в рубище каторжанином. А нынче Емельян Михайлович был уважаем, с ним раскланивался, правда без рукопожатия, сам городской голова Юшманов. Директор музея, где Ярославский помогал систематизировать фонды и для которого собирал чудесные гербарии, запросто пил с ним чай и даже иногда позволял читать в своём кабинете. Таков был Емельян Ярославский в июне 1914 года.

Красивый, ещё не старый тридцатишестилетний мужчина, осанистый и уважаемый обществом, стоял летним вечером на речной пристани. Лена в этом году была мелка. Запах воды и гул портовой суеты настроили большевика на романтический лад. Тут же сорвал он несколько цветов, буйно разросшихся у конторы пристанского начальства, и с наслаждением вдыхал аромат, отдававшийся воспоминаниями глубоко внутри. Вечером была намечена сходка, но до неё оставалось время и можно было поглядеть на зазеленевшие берега реки и подплывающую с того берега баржу, забитую народом.

Она

Баржа шла с того берега, едва сдерживая бортами толпу. Одни везли живность и снедь на продажу, другие ехали за разрешениями к властям, третьи возвращались от деревенской родни. Баржа кричала, толкалась, ржала, кудахтала, мычала.

Рядом с бортом, прижимая к животу узелок, стояла политическая каторжанка Кирсанова. Срок каторги её, проходившей в Павловске, истёк недавно, и она направлялась в Якутск под надзор полиции к месту дальнейшей ссылки.

Дама имела примечательную внешность. Изношенное до последней степени платье выглядело не то что отталкивающим, но просто неприличным. Грязный подол открывал чудовищно грязные ноги в обрезанных солдатских сапогах. Волосы и лицо женщины гармонировали с платьем. Но кое-что выпадало из этой картины, то, из-за чего соседи по барже не очень-то напирали на оборванку и по возможности сторонились её. Глаза — глаза ссыльной Кирсановой не прятались, стыдясь нищенского вида обладательницы. Они смотрели открыто и с вызовом, будто даже ожидая некоего вопроса или намёка, на который можно и должно будет ответить со всей накопленной дерзостью. Они с жадностью вглядывались в берег, к которому несла её старая баржа. Они глядели на золотые купола Никольского храма, на сахарное Казначейство и шумную пристань. Они выдавали волнение молодой женщины. Волнение, но не страх.

Политической ссыльной Клавдии Ивановне Кирсановой, рождённой двадцать шесть лет тому назад в цветущем предместье Нижнего Новгорода, удалось сохранить красоту лица и изящность осанки, несмотря на четыре года суровой якутской каторги. Вместе с ними сохранилось и даже упрочилось её властное отношение к жизни. Клавдия Ивановна всегда знала, чего она хочет и какими путями этого добиться. В 17 лет юная гимназистка, дочь служащего Кулебакского завода Ивана Кирсанова, вступила в РСДРП. В самое короткое время девица была исключена из гимназии за активную революционную деятельность и следом отлучена от родительского благословения. Это окончательно убедило молодую девушку в том, что привязанность к отчему дому себя исчерпала, и Кирсанова перебралась в крупный город, где партийная деятельность била ключом.

Сейчас целью Клавдии Ивановны был Якутск, центральный город, где она наконец-то сможет выйти из нынешнего низменного состояния и вновь примерит на себя образ роковой женщины революционной направленности.

За годы своей короткой бурной молодости Кирсанова уже побывала замужем, и довольно продолжительное время. Причём вышла из брака не вдовой и не брошенкой, как предполагали обычаи того времени, а скандально развелась с опостылевшим супругом на манер французских feministe. Её бывший муж, когда-то пленивший девицу страстными речами о дальних краях, утопии и равенстве полов, со временем превратился в брюзжащего домоседа, который к тому же до смерти боялся её активной революционной борьбы. К идее свержения монархии супруг относился с горячим сочувствием, но предпочитал, чтобы лично его жена в этом не участвовала, а наоборот, варила дома щи и попыталась наконец-то родить ему хотя бы двоих, для начала, детей. Таких мягкотелых мужчин она презирала.

Итак, Клавдия Ивановна Кирсанова, двадцати шести лет от роду, бывшая каторжанка, неблагонадёжная, политическая ссыльная, подплывала к Якутску в надежде не пропустить шанс, который обязательно подкинет ей судьба.

Баржа ткнулась носом в пристань. Толпу качнуло и понесло на берег. Чуть выше кудахтающей, кричащей и мычащей каши, у пристанской конторы Кирсанова заметила высокого, статного мужчину. В руках у него был букет, и романтический незнакомец то и дело прижимал его к лицу, делая глубокий, медленный вдох.

— Он, — сказала Кирсанова. — Он будет мой.

Вместе

Очень скоро ссыльная Кирсанова вошла в политическую касту Якутска и была введена в марксистский кружок.

При знакомстве с руководителем местной партячейки Емельяном Михайловичем Ярославским она почти не удивилась, что судьба вновь столкнула её с человеком, увиденным в первый день на пристани. Это упрочило уверенность в том, что Провидение о ней помнит и позволит добиться всего, что эта маленькая, хрупкая женщина себе наметила.

Ярославский же, напротив, был поражён новой соратницей. Её порывистые движения, резкая манера говорить, быстрый и ясный взгляд и учащённое дыхание, с каким она слушала пламенные речи товарища Емельяна, весьма быстро вскружили голову старого революционера. С удивлением он обнаружил в себе воскресшее умение волноваться при приближении женщины. Облик новой политссыльной будил воспоминания, и совсем скоро заполнил воображение партийного лидера до отказа.

Ещё более удивило товарища Емельяна то, что молодая красавица Кирсанова сама проявляла симпатию к старшему товарищу. И вот, не прошло и трёх месяцев, как ссыльнопоселенец Ярославский взял в жёны поднадзорную Кирсанову.

Хозяйка дома Синицына брак категорически не одобрила.

Партячейка Якутской области продолжила работу с новой силой. Ярославский был опьянён переменами. Агитационный талант, за который его за глаза называли апостолом партии или партийным попом, забил ключом. Незнакомая семейная жизнь будоражила его дух, будила силы. Нежные ночи и дни, полные ожидания, превратили ссылку в упоительное времяпрепровождение.

Правда, вскоре идиллическому союзу стали мешать бытовые проблемы. Клавдия Ивановна, даром что революционерка, любила комфорт и хотела управлять собственным домом. Однако угол, который Ярославский занимал в доме Синицына, никак не отвечал требованиям молодой жены, да и Хозяйка не сошлась характером с новой жиличкой. Женщины ругались, сталкиваясь на кухне, Хозяйка то и дело пачкала стиранное бельё супругов, и жаловалась мужу на то, что теперь, с появлением «этой», дом превратился в проходной двор:

— Так и прут сюда ссыльные, будто им тут мёдом понамазали. — говорила Хозяйка мужу, с ненавистью глядя на стройную фигуру молодой жены, появлявшуюся, то и дело, в дверном проёме. — Того гляди, сами под надзор попадём.

Чтобы уладить все проблемы одним махом, Ярославский начал действовать решительно. В один из майских дней 1915 года Емельян Михайлович обратился к властям Якутска с просьбой определить его на работу в местный музей. Поскольку знания и опыт Ярославского были хорошо известны, власти с удовольствием приняли нового сотрудника, на которого возложили самые серьёзные надежды по упорядочиванию фондов и пополнению коллекций. Приняв должность, Емельян Михайлович выставил одно условие — он отказался от жалования, но взамен попросил отдельное жильё, ибо теперь он был человеком семейным, и к тому же недавно стало известно, что молодая пара ждёт прибавления. Через пару дней чета Ярославских-Кирсановых переехала в небольшой крепко срубленный дом, что стоял во дворе городского музея-библиотеки, навсегда покинув мрачные апартаменты Синицына в грязном заложном околотке.

Нежные грёзы

Якутский музей существовал с 1887 года, когда решением областного статкомитета были сформированы и систематизированы исходные фонды. Первая экспозиция была открыта уже через четыре года в Гостином дворе усилиями секретаря статского комитета Попова с привлечением политических ссыльных Зубрилова, Орлова и Оленина. Через окружных исправников в музей поступали наконечники копий бронзового века, котлы и прочая утварь, шаманские костюмы и атрибуты культа. В 1911-м музей с библиотекой переехал в новое двухэтажное специально построенное каменное здание на улице Большой. Средства для строительства выделили местные меценаты. Планы были грандиозными, однако к 1915 году внушительная музейная коллекция находилась в плачевном состоянии. Консерваторы музея не справлялись с работой, и предложение Ярославского заняться систематизацией фондов было воспринято руководством с благодарностью, а все условия приняты с радостью.

Теперь семья политссыльных обосновалась в самом центре Якутска. Дом (бывшая сторожка), стоявший во дворе библиотеки-музея, был хорош. Кирсанова тут же навела в нём порядок — повесила на окна белые занавески, обзавелась столом и большим самоваром, а для мужа добыла секретер, запиравшийся на ключ.

Ярославский давно, а пожалуй, что и никогда не испытывал ничего подобного. Словно в юности волнующее предвкушение чего-то незабываемого бередило душу, и вместе с тревожным томлением в сознании блуждали сладкие мысли — о крепкой семье, будущем младенце и прекрасных долгих годах в объятиях Клавдии — его сероглазой Клавушки. И уже не так волновали мировые войны и царская власть, душившая свободу трудового народа. Волновали небо, пылавшее на закате багрянцем, свежий летний ветер, приносивший в окно запахи цветов, начинавшая желтеть листва берёз. Будто заново открывалась для него красота мира. Будто сызнова переживал он юность, ту самую, что бывает лишь раз в жизни и дарит нам неповторимые, яркие ощущения, чувства, вкусы и запахи. Странный, временами страшный и всегда грязный Якутск подарил Емельяну Ярославскому вторую молодость, тем более что первая, вспенённая огнём революционных порывов, стала лишь прелюдией ко всей его насыщенной революционной деятельности, не подпустив к себе всех прочих, свойственных этому нежному возрасту чувств и переживаний.

Пополневшая талия Клавдии, дом и мирные занятия музейного работника делали старого партийца мягче день от дня. Речь его становилась нежнее, взгляды всё ласковее.

Мещанский уют Ярославский презирал из классовых противоречий и в былые годы совсем его не ценил. Но сейчас всё было иначе. Приходя обедать, благо теперь работа его была совсем рядом с домом, он с удовольствием умывался и вытирал лицо поданным молодой супругой чистым полотенцем. Затем кушал хлеб и похлёбку, целовал жену и шёл обратно в мучительном ожидании вечера, когда он снова сможет обнять любимую и прикоснуться губами к её тонкой шее и нежной щеке.

В музее Ярославский вёл работу с неподдельным энтузиазмом. Его неплохое образование открывало большие возможности. Он разбирал и классифицировал пыльные фонды, систематизировал научные каталоги, обрабатывал чучела, копался в архивах. В фондах Якутского краеведческого музея до сих пор хранятся его гербарии. С интересом занялся Емельян Михайлович якутской филологией. Здесь он начал свой труд «Якутский областной музей за 25 лет своего существования», который так и не закончил, и статью «Тойоны и эсэры», вышедшую через год после Октябрьской революции.

В октябре 1915 года у 38-летнего товарища Емельяна родилась дочь. Малышку назвали Марианна. Вечерами Ярославский рисовал молодую жену и спящую крошку, и сердце тёртого каторгой революционера сочилось нежностью.

Когда в 1916-м Емельян Михайлович отправился в научную экспедицию в Олекминск, в Якутск понеслись десятки писем к супруге, слова в которых никак не напоминали пламенные агитационные речи.

Однако партийная работа не была забыта. По вечерам, как и прежде, в доме у Ярославского собирались политические ссыльные и якутская молодёжь. Поводы были самые законные — празднование Нового года, именины, заседания литературного кружка. На деле, в деревянном домике разгорались жаркие политические споры. Пораженцы, к коим относились большевики Ногин, Орджоникидзе и Петровский, были уверены в полном крахе Российской империи. Оборонцы — меньшевики и эсэры — отстаивали более оптимистичное мнение. Учащиеся учительской семинарии Слепцов (ставший впоследствии Ойунским), Барахов, Аммосов, Аржаков и прочая якутская молодёжь революционного толка слушали и запоминали.

Листовки, труды Маркса и прочую запрещённую литературу Ярославский прятал в кипах музейных каталогов. Однажды уловка подпольщиков была раскрыта, в музее провели обыск, и Ярославский едва не лишился своего во всех отношениях удобного места. В фондах по сей день хранится картина Кандинского «Обыск в музее», запечатлевшая тот тревожный момент. Едва не разразился скандал. Но директор музея лично ходатайствовал перед властями о том, чтобы они ограничились нравоучением в адрес поднадзорного М. И. Губельмана.

Всё как будто уладилось. Но…

Мало кто замечал, что идеологическое пламя лидера всё чаще гасили приливы любви. Слух его теперь ласкала не Марсельеза, часто петая на тайных сходках, а колокольный звон Никольского храма, видимого из окна дома. Этот звук настраивал на мирный и благостный лад. И даже раз пришла в голову марксиста мысль обвенчаться со своей избранницей. Чтоб блистали над ними золотые венцы. Чтобы певчие хором славили Бога за дарованный союз, и святая вода ударила бы сверкающими брызгами в лицо. В общем, прожив почти четыре десятка лет на белом свете, пройдя ссылку, каторгу, царские застенки, объездив всю Россию, повидав Москву, Санкт-Петербург, Лондон, будучи четырежды судим, Емельян Михайлович Ярославский чувствовал, что смотрит на мир глазами пылкого юноши с нежной душой, сына забайкальских степей Мени Губельмана.

Предательство

На красивого, статного мужчину в самом расцвете сил не раз бросали взгляды местные дамы разных сословий. Но Ярославский чурался женского внимания. Тем более сейчас, когда рядом по жизни шла та, которую он ждал все эти годы. Он был слепо предан семье, обожал супругу и дочь, и уже не представлял, что когда-то мог жить иначе. Без Клавушки.

А Кирсанова? Клавдия Ивановна видела мир гораздо более трезво, нежели зрелый супруг. В браке она добилась того, чего хотела — сбросила с себя образ грязной каторжанки, обрела хороший дом и стала замужней, то есть уважаемой дамой со статусом. К тому же муж её имел привлекательную наружность, а его лидерские качества были признаны всеми. До поры до времени.

…Раз от раза Клавдия Ивановна стала замечать, что харизматичность супруга заметно потускнела. На смену ей пришли слезливые письма, мещанские нежности и раздражающий по ночам шёпот. И всё чаще на лицо Клавдии Ивановны падала тень задумчивости.

Став матерью, Кирсанова оставалась активным членом партячейки и всегда присутствовала на сходках. Взгляд её, ранее неотрывно прикованный к ораторствующему товарищу Емельяну, теперь всё чаще блуждал по лицам приглашённых подпольщиков. Не раз в этих блужданиях она натыкалась на стальные глаза либерал-демократа Охнянского, постоянного политического оппонента её мужа.

Надо сказать, Григорий Осипович Охнянский был личностью не простой. С младых ногтей он посвятил себя политической борьбе. За пропаганду в университете и драку с жандармами Охнянский был приговорён к каторжным работам, шесть лет из которых провёл в холодном Верхоянске. По прошествии времени каторжные работы заменили ссылкой, и Охнянский прибыл в Якутск. К моменту приезда Ярославского в Якутск он жил здесь уже два года и был известен как молчаливый, замкнутый человек, имеющий собственные взгляды, но не всегда их высказывающий. Григорий Осипович чаще молчал, но когда вступал в спор, то говорил «пудовыми» фразами, на что оппоненты мало чем могли парировать.

Охнянский никогда не стремился стать лидером местного подполья, в особенности сейчас. Талант Ярославского в этом вопросе был не превзойдён. Внешне Охнянский также уступал Ярославскому и в росте, и в стати, несмотря на то, что был моложе на десяток лет. Но серьёзные дискуссии между мужчинами иногда возникали. Так случилось и зимним вечером на новогодней сходке, когда речь в очередной раз зашла о Мировой войне. Ярославский выдал порцию пораженческих настроений, заклеймив монархию, правда теперь, ввиду сентиментальных перемен в своей жизни, без присущего ему жара. А высказавшись, сел и совсем не по-большевистски пожал ручку своей соратницы и жены Кирсановой. Кирсанова руку отдёрнула и поймала на себе свинцовый взгляд молчаливого социал-демократа. После этого, сославшись на усталость, Клавдия Ивановна ушла в комнату к малышке и долго напряжённо думала, сверкая глазами в полумраке и слегка раздувая ноздри.

Когда товарищи разошлись, и супруг, пришедши в спальню, наклонился, чтобы поцеловать Клавушку перед сном, супруга притворилась спящей и на поцелуй не ответила.

До предательства оставались считанные дни.

В конце февраля 1917 года в Якутск дошли вести о том, что грянула Февральская революция. Самодержавие, с которым боролись многие поколения революционеров всех мастей, было наконец-то свергнуто. Политическая каста Якутской области ликовала.

Старая власть более не имела силы и переподчинилась Временному правительству. Не прошло и месяца, как все ссыльные и политические каторжане были амнистированы. Начиналась новая жизнь.

Ярославский стал спешно собираться в Москву. Странное дело, сейчас, когда борьба достигла своей кульминации, его стремление перебраться в центр, чтобы примкнуть к единомышленникам, заметно ослабло. Дом и уют, семейная жизнь, любимая Клавушка и прелестная малышка Марианна наполняли его жизнь до краёв, и временами партийцу казалось, что политическая составляющая начинает мешать ему предаваться любви и вкушать семейное счастье.

Не без труда было принято решение ехать в середине марта, пока дороги ещё не утратили зимней крепости. По Якутско-Иркутскому тракту до сибирской столицы, а там с грохочущим паровозом до Москвы. Уже к концу апреля Ярославский надеялся вновь окунуться в столичную жизнь. И с этим известием Емельян Михайлович пришёл 16 марта 1917 года, в день рождения супруги, в свой уютный дом, что стоял во дворе городской библиотеки-музея по улице Большой. В кармане лежал маленький подарок для именинницы — металлическое колечко.

Дом встретил товарища Емельяна пустотой и тишиной. Не шумел большой самовар, не топала по цветастым тканевым дорожкам малышка Марианна. В комнатах царил непривычный беспорядок, а единственный сундук Ярославских был открыт и почти пуст.

— Ушла. — со странным спокойствием произнёс апостол партии и сел на кровать.

Через два дня его нашли семинаристы Аржаков и Аммосов. В холодном доме сидел почерневший руководитель кружка «Юный социал-демократ». Перед ним стояла початая бутыль домашней водки. Ещё три пустые валялись вокруг. Лидер партячейки утирал мокрое от слёз лицо заляпанной занавеской и осипшим голосом повторял одно:

— Клавушка…. Кла-а-а-ву-шка-а-а-а.

В открытое окно вместе с холодным мартовским ветром влетал унылый звон с колокольни Никольского храма.

Спустя несколько дней стало известно, что Клавдия Ивановна Кирсанова вместе с малолетней дочерью выправила паспорта у местных властей, подписала справку об амнистии и уехала с политссыльным Григорием Осиповичем Охнянским. Через товарищей выяснилось, что сбежавшие направились в Омск, где у Охнянского были родственники. Узнав подробности, осунувшийся от горя Ярославский хотел тут же отправиться в Омск, вслед за сбежавшей женой, и умолить её вернуться к нему. Или застрелить обоих, и дело с концом. Но накануне отъезда в Якутск пришла депеша с приказом руководства РСДРП срочно выехать в Москву для продолжения партийной работы.

И вот Якутск — город, наполнивший его душу юностью, романтическими грёзами и безмятежным счастьем, остался навсегда позади. Во все три недели, которые он добирался до Москвы, сердце до кровавых рубцов бередили воспоминания о ночах и днях, признаниях и поцелуях.

Ярославский пил. Пил много и на уговоры товарищей по партии отвечал стоном и злобой помутневшего взгляда. Когда водка брала верх над гневом, слышалось:

— Клавдия… Клавушка — песня моя.

Орджоникидзе и Петровский, ехавшие вместе с соратником по вызову из ревкома, поддерживали товарища по партии то чаем, то самогоном, взятым на станциях для нужд мировой революции. А когда большевики проезжали Омскую губернию, было принято решение три дня поить друга до бесчувствия.

Новый мир

В июле 1917 года Емельян Ярославский вернулся в Москву. Партийная работа забурлила, как кипяток в котелке. Временное правительство не удовлетворяло трудовые массы, и ревком приступил к подготовке октябрьского восстания, которое должно было окончательно утвердить власть большевиков.

Новая реальность поглотила Ярославского, затерев боль от недавнего предательства жены. Он создал военную организацию партии, стал редактором газеты «Деревенская правда», был делегатом VI съезда РСДРП(б) и членом Мосревкома. А в октябре 1917-го Ярославский стал одним из руководителей Московского вооружённого восстания.

Товарищи по партии замечали, что Емельян Михайлович более чем прежде стал жёстким и непримиримым к врагам партии. Он презирал сантименты. Особенно яро Ярославский выступал против любовной лирики, венчания и прочих религиозных штучек, так способствовавших мягкотелости партийцев. С годами борьбу с православной церковью он возвёл в культ.

Омский роман Клавдии Кирсановой и Григория Охнянского продолжался недолго. Кирсанова быстро вошла в круг революционной элиты, потянув за собой и мужа. Но после Октябрьской революции новый возлюбленный превратился в классового врага. В это же время до Омска стали доходить вести о том, что её бывший муж, речистый Емельян, стремительно взлетал вверх по рабоче-крестьянской лестнице.

В 1918 году Кирсанова стала участницей съезда ВКП(Б) в Москве, где видела на трибуне брошенного супруга. Однако повидаться им не удалось. Ярославский наложил категорический запрет на визиты большевички Кирсановой, лишь однажды через друзей навёл справки о дочери.

Кирсанова вернулась в Омск.

Дела пошли совсем плохо. Непрочное политическое положение сделало Охнянского совершенно мрачным и озлобленным. Он практически не смотрел на свою жену днём и почти не прикасался к ней ночью. Однако супружеская жизнь, хоть и редко, случалась, и к осени 1918 года Клавдия Ивановна начала готовиться стать матерью во второй раз.

Малыш родился слабеньким и вскорости умер. Вокруг мужа стали сгущаться тучи. Большевики относились к нему с пристрастием, а после того, как Клавдия вернулась с московского съезда, задумчивая и молчаливая, неприятности обернулись допросами. Партячейка большевиков начала гонения на бывшего соратника. Поговаривали, что указания на это приходили из самой Москвы от одного из высокопоставленных партийных работников. Охнянский стал невыносимо зол и неприветлив, а однажды, в ответ на расспросы жены, молча с оттяжкой ударил Клавдию Ивановну по щеке и, уходя, процедил:

— Всё ты…

Через пару дней Григорий Осипович бросил свою супругу и навсегда ушёл из её жизни. Женщина пыталась найти его и объясниться, но попытки оказались безуспешными — Охнянский пропал.

Кирсанова осталась одна с маленькой Марианной на руках. Голод и тяготы быта делали её жизнь почти невыносимой. И когда в 1919 году Ярославский приехал в Омск для усиления партийной работы, Кирсанова приложила все усилия, чтобы добиться встречи с бывшим мужем и вымолить прощение. Через год Емельян Михайлович вернулся в столицу. Вместе с ним на московский перрон вышла законная супруга Клавдия Ивановна Кирсанова, держа за руку прелестную Марианну. С тех пор и до самой смерти Ярославского окружающие считали его брак счастливым, а семью образцовой.

Послесловие

За годы работы в аппарате управления коммунистической партии Емельян Михайлович Ярославский сделал блестящую карьеру. Став партийным идеологом, он с присущим ему жаром клеймил врагов. А всего более, православную церковь и попов, говоривших о всеобщей любви. Доставалось от товарища Емельяна и однопартийцам, которые пренебрегали морально-нравственными устоями. Ярославский вмешивался даже в личную жизнь соратников и готов был исключать коммунистов из партии за лишний стакан вина или не очень скромное платье. Под подозрение попадали все. Безоговорочно Ярославский обожал только Сталина и восхищался тем, что Коба никогда не склонялся перед чарами женщин.

Клавдия Ивановна также стала одним из активных членов партийного руководства. Вела образовательную работу, была членом президиума антифашистского движения советских женщин и к концу жизни в числе наград имела ордена Ленина и Красной звезды. Она родила Ярославскому ещё двоих детей — Владимира и Фрунзе, всегда вела подчёркнуто скромный образ жизни, не перечила мужу и более никогда не позволяла себе романов на стороне.

Супружеская чета больше никогда не приезжала в Якутск. Однако Ярославский не забывал города, который подарил ему вторую юность. Храня о нём тёплую память, Е. М. Ярославский ещё долго помогал республике. Он вёл активную переписку с директорами местного музея, давал советы, добивался в страшном 1937-м амнистии для репрессированных деятелей якутской культуры — неслыханное по тем временам дело.

За четыре года якутской ссылки Емельян Ярославский оставил огромный след в музейном деле. После революции Краеведческий музей переехал в другое здание — ещё один кирпичный особняк, стоявший в глубине деревянного квартала по улице Поротовской и построенный для архиерейских покоев. К 1917 году достроить его не успели. А сразу после Гражданской войны новая власть передала его краеведам. В 1924 году Якутскому областному музею было присвоено имя Е. М. Ярославского.

В 1943-м, после смерти апостола партии, близлежащую улицу также назвали именем Ярославского. Через 20 лет во двор музея был перенесён маленький деревянный домик, когда-то грязная сторожка, а после — уютное семейное гнёздышко старого большевика. В 1967 году в нём, с лёгкой руки Марианны Емельяновны и Фрунзе Емельяновича, был открыт музей их отца.

В нём воссоздали старую обстановку дома: личные вещи, фотографии, документы, белые занавески на окнах, стол и большой самовар. В 1991 году политическая ссылка потеряла свою актуальность, и Дом-музей Е. М. Ярославского был перепрофилирован в экспозицию «Романтика старины». Однако спустя десять лет закрылась и она. Дом, постоянно подтапливаемый талыми водами, нуждался в капитальном ремонте. Заколочен он и теперь. А на запертые ставнями окна день и ночь смотрит бронзовым взглядом памятника борец с самодержавием, ярый ненавистник церкви и безнравственности, любящий муж и отец, выдающийся хранитель местного музея Емельян Ярославский, апостол партии, звавшийся в юности Меня Губельман.

ГЛАВА II

Хранитель прошлого

Новая родина

Пыльной дороге, казалось, не было конца. Подводы, десятки расхристанных телег, тащились за усталыми лошадьми, и такими же усталыми были люди. За спиной двух сотен братцев, составлявших очередную партию ссыльных скопцов, уже были тысячи вёрст Российской империи. Осталась в прошлом благодатная средняя полоса, миновали Урал и Сибирские земли. И вот к концу лета 1885 года скорбный караван ссыльных сектантов вступал на земли Якутской области.

Первые осуждённые скопцы прибыли сюда ещё двадцать лет назад. В 1861 году, когда государство ликовало от отмены крепостного права, в якутский город Олекминск пришли первые из братцев и сестриц. Местное население — люди Севера, привыкшие почитать Бога и знавшие простые семейные радости, с недоверием и нескрываемым осуждением встретили вновь прибывших. Ссыльных здесь знали, в далёком Олекминске отбывали наказание и политические, и уголовные элементы. Но вот таких… таких ещё не было.

Странные одутловатые люди были немногословны, к осуждающим взглядам, насмешкам и плевкам вслед относились спокойно, будто и не замечали их вовсе. Будто знали они что-то, что другим в силу их серости было не понять никогда.

Скопцам выделили земли для обжития. Близ Олекминска досталось им болотистое и заросшее лесом место. На берегу маленькой речки Алалайки, отделявшей местных от сектантского прибежища, они и поселились.

Те, первые братцы, расселились во времянках. Но вопреки ожиданиям горожан, с враждебным интересом наблюдавших за странными ссыльными, скопцы обжились быстро. Болотистые места начали осушаться, лесистые участки расчистились. Скопцы, несмотря на свою рыхлость и длинные одежды, оказались работниками на славу, и на освободившихся местах активно начали готовить место под постройку. Они корчевали деревья, на подводах издалека возили грунт для отсыпки, а потом долго утрамбовывали почву. Скопцы не роптали. Всю силу братства они направили на освоение нового места жительства, и вот один за другим на бывшем болотистом месте стали вырастать дома скопческого Спасского селения.

Вторая партия ехала на место спустя 24 года. Большинство из тех, кто шёл пешком и ехал на подводах в то лето, не страшились будущего. Они твёрдо верили, что труд и молитва, старания ранее прибывших и смягчившееся отношение местных помогут им обжиться на новом месте.

Его начало

На ухабах подводу трясло нещадно. Рана, полученная месяцев восемь назад, давно затянулась. Но боли в паху мучали его почти каждый день. После полудня, когда начинало палить солнце, и без того молчаливый Ерофей Ересько, мальчишка двенадцати лет, заметно сникал. Когда-то он был улыбчивым, любил балагурить и часто смеялся. Он любил вечера милой своей Орловщины, и после тяжёлой дневной работы сирота Ересько нередко сиживал со взрослыми, слушал песни и пел сам, часто подолгу засматривался на закаты.

«Ерошка, здоров ты жрать! — не раз говорил ему хозяин, — работаешь, как малец, а лопаешь, как удалец». Ерофею попрёки хозяина были не в новинку. Человек он был хоть и строгий, но незлобивый. Понапрасну не бил, по воскресеньям давал пряник. Но вот пожар, что случился осенью 1884 года, уничтожил почти всё зерно, уготовленное на засев будущей весны. Хозяин пил неделю, потом ходил мрачен и всё повторял, что теперича не до пряников.

Ерофей жалел его. Однажды по первому снегу затащил пьяного домой, иначе замёрз бы хозяин насмерть. Но на утро тот, вопреки ожиданиям, Ерошку не отблагодарил. Напротив, наорал на мальчишку, влепил затрещину и приказал назавтра отправляться под вечер в соседнюю деревню. Там, де, надо забрать лошадь у кума. Идти далеко, но в деревне можно будет переночевать, а завтра на той лошади он, Ерошка, и вернётся.

Затрещина звенела у Ероши в ухе, но сильнее того зазвенела в нём обида на хозяина. С чего он озлобился на мальчишку, Ерофей не понял. Днём заняли его работой на конюшне, а вечером, забравшись на сеновал, долго смотрел он сначала на догорающий красный закат, а потом и на звёзды, холодно и остро, как иглы, блестевшие в ночном небе. Заснул он почти перед рассветом.

Наутро хозяин запряг коня и, приказав готовить амбар под зерно, уехал. Перед тем, как тронуться, он подозвал Ерофея и почему-то, не глядя на работника-балагура, сказал: «Ты зла-то не держи. Не со зла я. Жизнь, видишь, какая». И дал мальчишке пряник, хоть была в то пору постная среда.

Весь день вместе с другими работниками Ерофей трудился на починке амбара. Под вечер ему дали валенки, хоть обычно до морозов бегал он в лаптях. Хозяин шутил, что такой шустрый малец ног поморозить не должен. А тут вдруг валенки. Ероша повеселел и, подпоясав потуже армяк, двинул в соседнюю деревню. Рассчитывал он, что дотемна доберётся. Дорогу знал, день был безветренный, и, казалось, добежать каких‑то пять вёрст труда особливого не составит.

А то вдруг кто по той же дороге поедет — так довезут, небось, мальчишку. А чего, он, поди, не тяжёлый. В оплату малец песни будет петь, чтобы дорога казалась веселей.

Ерофей отмахал уже версты три, когда сзади услышал скрип полозьев. По первому, пушистому ещё снегу сани, догонявшие его, ехали небыстро. «Подвезут!» — мелькнула радостная мысль, и мальчишка замедлил ход.

Сани, нагнав его, притормозили. Сидели трое. Поводья держал угрюмый мужик с сероватым оплывшим лицом. В санях сидел старик и, напротив, приветливо улыбался. Оба они не понравились Ерофею. Третий был накрыт рогожей, видно, спал. «Садись, странник», — сказал старик и показал на место рядом с собой. Тот, что за поводьями, исподлобья посмотрел на мальчика и отвернулся. Ехать в санях расхотелось. «Да не, дяденька, мне тут рядышком. Уж добегу», — ответил Ероша. Темнело. «Пойду я», — добавил он, но тут из-под рогожи показалось лицо. Женщина улыбнулась и протянула руку. «Садись, милый, довезём до самого места. Будешь в тепле, околел ведь совсем». Ерофей взялся за протянутую руку и уже хотел сказать, что споёт своим попутным песен в оплату, но, прежде чем он успел раскрыть рот, женщина крепко схватила его за пальцы. Ероша не понял и дёрнулся, но рука держала крепко, а лицо из-под рогожи продолжало улыбаться. «Пусти, тётка, чего вцепилась», — рассердился Ерофей. Он старался вырваться и не заметил, как угрюмый мужик бросил поводья и подошёл к нему сзади. Ерофей оглянулся и закричал. Толку в том не оказалось, на вечерней дороге не было ни души, никто не мог услышать испуганный вопль мальчишки. Да и крик был коротким. В руках угрюмого мелькнуло берёзовое поленце, и в тот миг, когда оно опустилось на белокурую голову Ероши Ересько, крик оборвался...

(Продолжение следует)

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев