История эта со счастливым концом. Боец из Татарстана мог дважды погибнуть: на передовой и на операционном столе

Он выжил благодаря Всевышнему и Врачам. С такими ранениями солдаты Великой Отечественной войны зачастую были обречены. Фронтовики умирали уже после Победы. Но медицина не стоит на месте: совершенствуется оборудование, разрабатываются новаторские методики, повышается квалификация хирургов.

Фото предоставлено пресс-службой МКДЦ

Когда началась специальная военная операция, Антон Гусев не стал дожидаться повестки и сам явился в военкомат. В Елабуге у него оставалась семья, в Казани — мама. Она — учитель начальных классов средней школы № 12.

Татьяна Анатольевна Гусева признаётся, что не могла смотреть новостные сюжеты военкоров, настолько переживала за сына и за наших ребят. 1 августа 2024 года она почувствовала смутную тревогу и написала Антону эсэмеску: «Сынок, так болит сегодня сердце. Береги себя!!!» Он ответил: «Привет, всё в порядке, не волнуйся» и отправил ей смайлик с сердечком.

— И вот накануне первого сентября сын мне звонит по видеосвязи, — вспоминает Татьяна Анатольевна. — Смотрю, он лежит на кровати в палате! Что случилось, спрашиваю. Я, говорит, ранен. Меня перевели в госпиталь в Екатеринбурге, готовят к операции. Оказывается, он подорвался на мине, и произошло это именно 1 августа! Скрывал от меня до последнего. Мой сын просто не умеет жаловаться. Первое лёгкое ранение в руку тоже скрыл, но сейчас жизнь его висела буквально на волоске…

Это была мина, начинённая обрезками проволоки. Антон колол себе обезболивающие и шёл к своим. Сбросил с себя бронежилет и всё лишнее. Ранение было очень тяжёлым, он с трудом передвигался. На грудь прицепил флаг Татарстана на липучке для обозначения «свой — чужой». Вскоре его заметили наши бойцы. Перевязали и отвезли в полевой госпиталь, оттуда отправили в другой, затем в третий… В тех условиях врачи не могли оказать ему необходимую помощь. Решили направить раненого бойца в медицинский центр. Так он оказался в Екатеринбурге.

— Там, в областной больнице выделили палату под раненых участников СВО, — рассказывает Татьяна Анатольевна. — Сделали УЗИ и выяснили, что один из осколков вместе с кровотоком поднялся по венам к самому сердцу. В начале сентября ему сделали операцию по извлечению осколка. На следующий день приходит эсэмеска: «Ничего не получилось. Не смогли». Что предпринять? Как быть? Мир в тот момент для меня перевернулся. Свет померк. В школе праздник по случаю начала учебного года, а я сижу в классе убитая и не знаю, что делать дальше. Ведь непонятно, как поведёт себя осколок! И вот в таком состоянии меня застала наш директор Розалия Юрьевна Козловская. Я с ней поделилась. Она сразу откликнулась и предложила перевезти его в Казань (ведь дома и стены помогают!), в МКДЦ, к нашим специалистам, которые, как выяснилось, уже делали подобную операцию, и она прошла удачно. Это был шанс! Была даже публикация в местной прессе. Я её прочла, воодушевилась и выслала сыну, чтобы обнадёжить. Тем временем в Екатеринбурге готовились предпринять попытку номер два. Но его уже ждали в МКДЦ…

Боец СВО Антон Гусев с мамой и сыном.

Фото из семейного архива

Когда Антон Гусев оказался в Межрегиональном клинико‑диагностическом центре в Казани, он был поражён. Восторженно написал из палаты: «Мама, тут такая современная аппаратура, такие классные врачи-специалисты, такое обследование и уход!»

— Утром первого октября отправил мне эсэмеску: «Я поехал в операционную». Через несколько часов мне сообщают: операция проведена успешно, осколок извлечён! Сына сначала поместили в реанимацию, но на следующий день уже перевели в палату. Вскоре он пошёл на поправку.

Тот злополучный осколок хирург подарил на память раненому бойцу. Кусочек прута, которым противники нашпиговали мину, теперь хранится рядом с медалями Суворова и «За храбрость» II степени, которыми был награждён Антон Александрович Гусев.

— Я благодарна судьбе, что мой сын попал в золотые руки хирургов Артура Руслановича Закирьянова и Романа Александровича Бредихина. Каким бы ни было современным и совершенным медицинское оборудование, но без их рук и профессионализма ничего бы не получилось! Они спасли моему сыну жизнь! Спасибо им огромное! И большая материнская благодарность лечащему врачу и всему медперсоналу МКДЦ за уход и внимательность!

Портрет хирурга

в операционной

Артур Русланович Закирьянов, один из высококвалифицированных специалистов Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани (МКДЦ). На его счету сотни сложнейших операций на сердце. Поэты воспевают сердце, наделяя его способностью любить и ненавидеть, но сердце для хирурга — это уникальный орган человеческого организма, сложный «насос», созданный самой природой, который должен исправно работать!

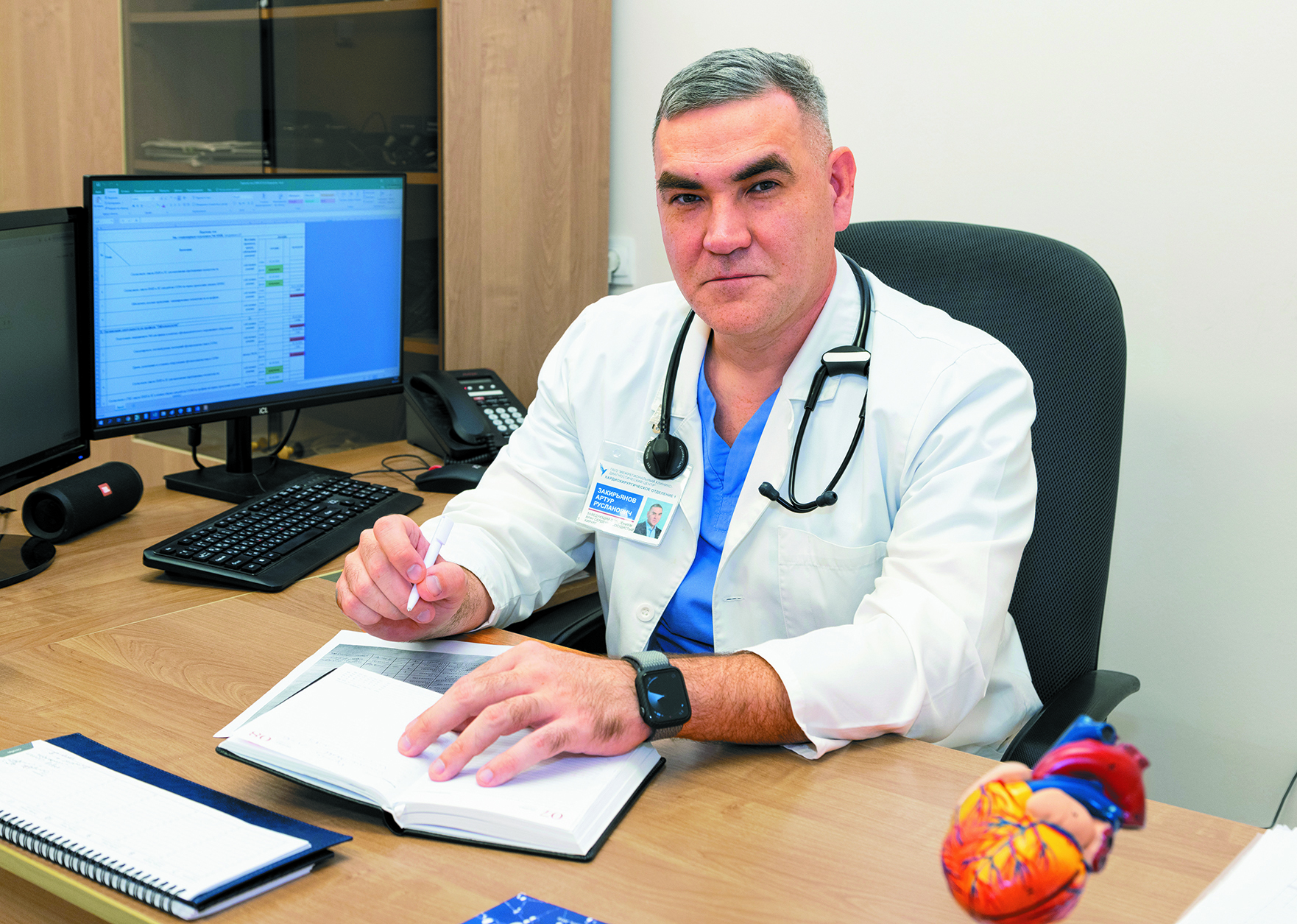

Заведующий отделением кардиохирургии МКДЦ Артур Русланович Закирьянов.

Фото предоставлено пресс-службой МКДЦ

Воспитанник центра

имени академика

В. И. Шумакова

Артур Русланович окончил в 2004 году Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Проявил себя как активный и интересующийся студент. Был старостой в студенческом кружке по факультетской хирургии. Научные руководители кафедры Республиканской клинической больницы Ижевска рекомендовали его как лучшего выпускника в аспирантуру Московского научно-исследовательского института трансплантологии искусственных органов, который возглавлял известный академик Валерий Иванович Шумаков, хирург мировой величины. В 1987 году Валерий Иванович выполнил первую успешную трансплантацию сердца в России. Ныне институт преобразован в Национальный медицинский исследовательский центр его имени. Излечившиеся пациенты называют эту клинику «Святым местом», где каждый день идёт борьба за человеческие жизни!

В десятом классе будущий кардиохирург Артур Закирьянов увидел по телевизору, как проходит сложнейшая операция в центре Шумакова. «Меня очень впечатлила эта картинка: яркая лампа, похожая на солнце, нависшая над операционным столом, именитые врачи-хирурги во главе с академиком проводят трансплантацию сердца, — делится своими юношескими воспоминаниями Артур Русланович. — Я даже мечтать не мог, что когда-нибудь буду оперировать в этом центре!»

Успешно сдав экзамены в аспирантуру, он проходил обучение на базе лаборатории биотехнологии стволовых клеток под руководством профессора Нины Андреевны Онищенко, ученицы В. И. Шумакова. В то время это было одним из перспективных направлений. Как считает Артур Русланович, именно Нина Андреевна повлияла на его научное видение. Ведь хирургия без науки — это рукоделие!

После окончания аспирантуры в 2007 году Закирьянов поступил в клиническую ординатуру. Судьба его была предрешена. Он был направлен в отделение коронарной хирургии и трансплантации сердца. В то время отделением заведовал Эдуард Николаевич Казаков, мировая величина, один из пионеров в области выполнения аорто-коронарного шунтирования в России.

— И вот с тех пор и по сей день я в кардиохирургии. Прежде всего меня интересовала трансплантация сердца. В центре Шумакова, начиная с момента обучения в ординатуре до момента зачисления в штат сотрудником, я прошёл все этапы становления врача-хирурга, непосредственно принимая участие в координации органного донорства, а также трансплантации сердца.

По окончании клинической ординатуры Артура Закирьянова зачислили в штат сотрудников отделения коронарной хирургии и трансплантации сердца центра имени Шумакова, директором которого на тот момент стал академик РАН Сергей Владимирович Готье.

Все эти годы Артур Русланович работал под руководством своих учителей и наставников — заведующих отделений Вячеслава Мефодьевича Захаревича и Рината Шакирьяновича Саитгареева, который в 2011 году выполнил первую трансплантацию сердца в Республике Татарстан. Под научным руководством профессора Саитгареева в 2016 году Артур Русланович успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Трансплантация сердца после ранее выполненных операций в условиях искусственного кровообращения».

Закирьянов, являясь оперирующим хирургом, и самостоятельно выполнил порядка трёхсот трансплантаций сердца. Талант хирурга не остался незамеченным!

Предложение от министра

В 2023 году в беседе с министром здравоохранения Республики Татарстан Марселем Мансуровичем Миннуллиным, а также генеральным директором ГАУЗ МКДЦ Рустемом Наилевичем Хайруллиным ему было предложено возглавить отделение кардиохирургии МКДЦ в Казани.

— В октябре того же года я приступил к своим обязанностям. Коллектив здесь собрался высокопрофессиональный. Перед нами были поставлены приоритетные цели и задачи — дальнейшее развитие направления оказания высокотехнологичной кардиохирургической помощи населению РТ, в том числе развитие и применение новых направлений и технологий. Например, использование систем вспомогательного кровообращения при трансплантации сердца.

В настоящее время в ГАУЗ МКДЦ активно развивается направление миниинвазивной кардиохирургии при лечении ИБС и клапанной патологии. Мы проводим операции аорто-коронарного шунтирования и протезирования клапанов сердца через мини-доступ путём разреза в межреберье не более семи-восьми сантиметров. Это новое слово в кардиохирургии. Подобные операции выполняются лишь единично в федеральных центрах РФ. Мы — в авангарде!

Как шутят хирурги, миниинвазивная операция на сердце образно сравнима с починкой работающего двигателя автомобиля через бардачок. Проблема оптимизации оперативных доступов актуальна на протяжении всей истории развития хирургии. По выражению Т. Кохера: «Операционный доступ должен быть настолько большим, насколько это нужно, и настолько мал, насколько это возможно».

Плюсы данного вида кардиохирургического вмешательства заключаются в минимизации травматизма, минимальной кровопотери, скорейшем восстановлении пациента и сокращении времени пребывания в реанимации.

Борьба за жизнь бойца

— В нашей практике — это третий подобный клинический случай по извлечению осколка из сердца, после ранения в бою. Поэтому определённый клинический опыт уже имелся. В случае с пациентом Гусевым, взорвавшаяся мина была начинена металлическими предметами, один из которых травмировал стенку бедренной артерии и вены с формированием аневризмы, а затем с током венозной крови мигрировал в правый желудочек сердца, где собирается вся венозная кровь. Если бы осколок имел острые края, то, возможно, миграции не произошло. Он, вероятнее всего, остался бы в районе повреждённых мягких тканей и сосудов бедра, и оттуда его эвакуировали при первом вмешательстве. Но в нашем случае осколок оказался округлой формы небольшого диаметра (всего 5–7 миллиметров) и поэтому легко перемещался током крови по сосудам. Оказавшись в правом предсердии, он прошёл через трикуспидальный клапан в полость правого желудочка сердца и «залёг» на дно.

Наш организм — уникальная система. В нём заложены определённые защитные функции. Инородное тело, попав с кровотоком в полость, сначала покрывается фибрином, а затем адгезируется или прилипает к стенке. Так и произошло на этот раз. Осколок фиксировался к внутренней стенке правого желудочка сердца и постепенно инкапсулировался. Обычно для извлечения инородных предметов хирургами применяется ловушка по типу щипцов, но в случае с Гусевым этот способ не годился, так как осколок уже был припаян к трабекулам сердца. Кардиохирурги во время операции сделали небольшой надрез, вскрыли правое предсердие и через фиброзное кольцо трикуспидального клапана начали пальпировать при помощи пальцев рук изнутри внутреннюю стенку правого желудочка сердца, с целью оценки точной локализации металлического осколка практически вслепую. Это можно сравнить с поиском иголки в стогу сена!

— Не скажу, что эта операция являлась для нас крайне сложной, больше времени мы потратили на поиск осколка, — признаётся Артур Русланович. — Хотя риски, конечно, были. Это риск возникновения массивного кровотечения, нарушения сердечного ритма, падения артериального давления. Приходилось работать с ювелирной точностью, чтобы не повредить трабекулы и стенку правого желудочка, а также хордальный аппарат трикуспидального клапана сердца. Во время выполнения операции был подключен аппарат искусственного кровообращения и временно остановлено сердце. Всего операция длилась два часа сорок минут. Её уникальность в том, что мы работали слаженной группой — параллельно с нами и одномоментно оперировала группа сосудистых хирургов во главе с Романом Александровичем Бредихиным. В то время, пока мы извлекали осколок из сердца, сосудистые хирурги удаляли ложную аневризму стенки бедренной артерии.

Все прооперированные в МКДЦ бойцы были вылечены и ушли на своих ногах. Двое из них продолжают нести военную службу.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев