Мюллер. Энциклопедия Кировского

Составляя номер, посвящённый 100-летию Кировского района, мы не могли обойти вниманием человека, который является одной из его ныне живущих «легенд», «гением места», «ходячей энциклопедией» — как говорят в подобных случаях.

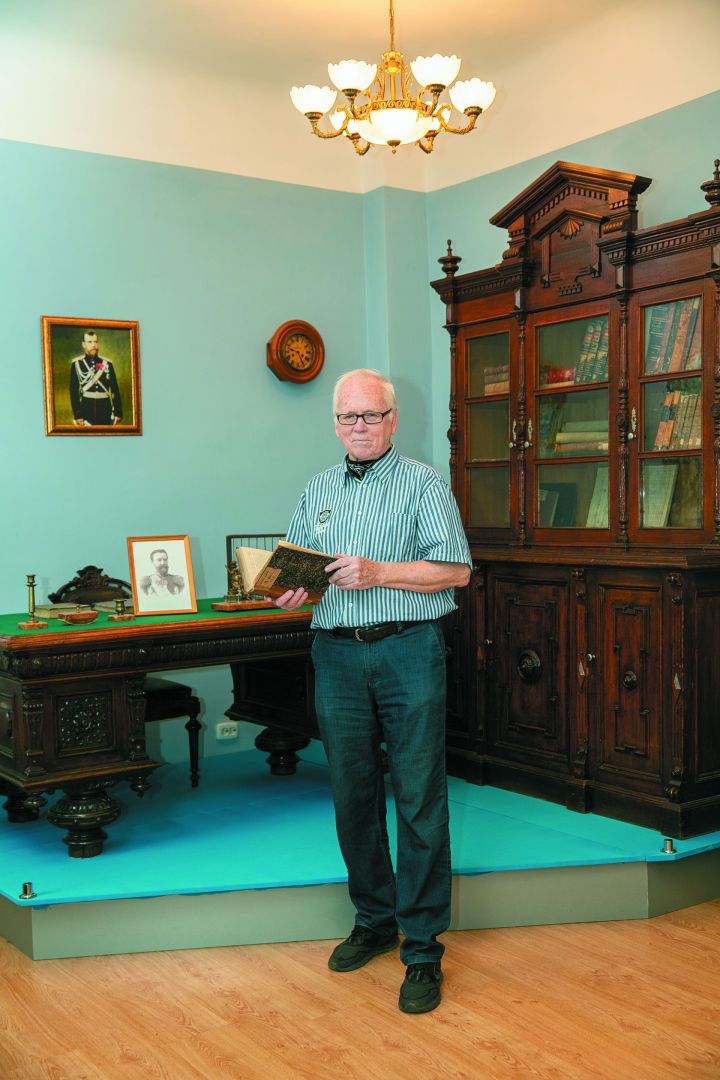

в интерьере кабинета В. В. Лукницкого.

Экспозиция Музея боевой и трудовой славы «Заречье»

Казанского порохового завода.

Фото: Гульнара Сагиева

Георгий МЮЛЛЕР — историк, археолог, краевед, посвятивший годы жизни изучению памяти Заречья. И не только его — ему принадлежат исследования захоронений Кизического некрополя, истории родного Зеленодольска и инициатива восстановления зеленодольского квартала «Полукамушки». Несколько десятков лет Георгий Александрович возглавляет краеведческий клуб «Поиск» на базе гимназии № 9 Кировского района.

Давний автор нашего журнала, а также многих книг по истории Казани и Кировского района в частности, рассказал о движущей силе краеведов, приоткрыл секреты частных архивов и поделился планами восстановления исторической среды Заречья.

Ступени к призванию

— Георгий Александрович, когда возникает вопрос о том, к кому обратиться с любым вопросом по истории Кировского района, все в один голос говорят: «К Мюллеру». Вы сами — родом из Кировского?

— Нет. Я родился и вырос в Зеленодольске. С детства увлекался радиоэлектроникой. Радиолюбительство привело в итоге на Завод имени Серго, где я работал по специальности «электрик-слесарь контрольно-измерительных приборов». Оно же в своё время отвело от учёбы в музыкальной школе, где я проучился семь лет, но на итоговый экзамен так и не явился, хотя готовился — не видел в будущем себя музыкантом.

— А что играли?

— «К Элизе» Бетховена.

— Вещь известная!

— Да, но не для седьмого класса, и не для выпуска — все были против. Но школа была очень сильная. Со мной вместе учились будущий ректор консерватории Рубин Абдуллин, пианист Сёма Гурарий, Стелла Федосеева — ныне профессор консерватории. А я решил, что буду радиоинженером. Стал целенаправленно готовиться к поступлению, хотя математических задатков у меня не было, и я сразу пошёл в практику. Работал с большим удовлетворением, потом, как целевик, поступил в Самарский энергетический институт. Проучился год, и вот — наступил 1970-й — год 100-летия Ленина. Друзья моего деда, который стоял в своё время у истоков Завода имени Серго в 1930 году — он был инженером-конструктором — решили продвигать меня по административной линии, усиленно проталкивать в начальники — я был секретарём комитета комсомола заводоуправления. Меня хотели включить в кадровый резерв, но я понял, что это — не моё, инженер из меня будет никакой, тем более управленец. Когда в приватной беседе мне показали, как делается план — фальшь-приписки, аппаратные игры, то я решил — надо что-то менять. Откажусь — буду обыкновенным «инженегром». Перспектива рисовалась как у героя пьесы Вампилова, Зилова, — спиться на должности, на которой не пить было нельзя. К полному изумлению всех, я уволился и поступил в Казанский пединститут на историко-филологический факультет. И вот после этого уже реализовался.

— Что было темой Вашего диплома?

— С ней было непросто. Она была связана с Серебряным веком — Мережковский, Гиппиус и их влияние на интеллектуальные круги Петрограда того времени. С большим трудом удалось её отстоять — о роли Серебряного века в развитии культуры и истории тогда ещё говорить было нельзя.

— Что было после распределения?

— После окончания института меня направили на работу в Айшинскую среднюю школу, а через год выдвинули на должность директора школы в селе Большие Ключи. Её прежний директор, герой Французского сопротивления Мидхат Фазылович Гайсин «завещал» мне построить новое здание. Школа была в ужасном состоянии — располагалась в двух деревянных бараках, бывших кулацких домах. Пробить стройку было тяжело — пришлось ехать в Москву на приём к секретарю ЦК КПСС М. С. Соломенцеву, который курировал тогда сферу школьного строительства. Спустя три года я всё-таки «запустил» школу и ушёл: дело сделано, вернулся в Казань. Тем более супруга была категорически против, чтобы я оставался — она преподавала в консерватории.

В 1976–1977 годах у меня была большая двухгодичная командировка в Ирак и Сирию в составе советско-американской экспедиции по раскопкам Вавилона. Командировку организовал мой московский приятель — профессиональный археолог. Мы занимались очень интересным объектом в Пальмире. Это было серьёзным археологическим опытом. Но на третий год началась война с Ливаном, и работы свернули.

Команда краеведческого клуба «Поиск» в г. Пскове на российских Пушкинских чтениях. 2008

Время собирать камни

— Как началось в жизни увлечение краеведением?

— В Казани я пару лет поработал в 18-й английской школе, потом в школе № 38, в 9-й французской гимназии. В 1990 году по всей стране началось движение краеведов. Его возглавил Дмитрий Сергеевич Лихачёв. В Москве был большой слёт историков‑краеведов. Начиналась большая планомерная работа по изучению «скрытой» истории — неофициальной, несоветской, официоз был всем известен. Мы ездили в Москву, встречались с Дмитрием Сергеевичем. Движение называлось «Время собирать камни». По всей стране стали создаваться историко-краеведческие клубы. На базе 9-й гимназии я тоже создал клуб — «Поиск», он был филиалом, а центр базировался в СПК «Заречье».

— Какие воспоминания остались у Вас о встречах с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым?

— Он был человеком высочайшей культуры, носителем лучших традиций русской интеллигенции.

— Кто первые члены клуба «Поиск»?

— Ученики старших классов — те, кому интересна история, скрытая, забытая. У нас было много исследовательских направлений. Всё оформлялось в виде проектов. От нашего клуба потом отпочковались движения в Зеленодольске, в Заинске.

— Какими темами Вы занимались?

— Одной из тем была «Пушкин в Казани», всевозможные связи — и с семьёй Фуксов, и поездка по пугачёвским местам. Не все точки над i были расставлены, хотя краеведы уже выпускали свои книги. Мы занимались, например, такой темой, как беседы, которые Пушкин вёл с женой профессора Фукса Александрой Андреевной. Собирали по крупицам сведения.

— Что удалось открыть?

— Установили факт, которого не было ни в одном путеводителе: оказывается, будучи в Казани, Пушкин послал венок на могилу поэта Гавриила Каменева. Его он почитал как учителя, но так и не смог посетить могилу поэта, расположенную на территории Кизического монастыря. Каменев был «певцом» этого монастыря, поэт-мистик, масон. В Кизической роще его посещало вдохновение. Поэму «Громвал», действие которой связано с этим местом, Пушкин считал началом русского романтизма.

Что касается Кизического монастыря — с ним до сих пор связан большой проект «Кизицы», подразумевающий создание целого историко-культурного комплекса на базе парка Химиков. Там когда-то был большой некрополь, где хоронили интеллектуальную элиту Казани — профессоров, учёных, музыкантов, писателей, поэтов, государственных деятелей. Мы собирали материал по уничтоженным захоронениям. Итогом стало восстановление надгробия над могилой Ильи Андреевича Толстого, деда писателя Льва Толстого. С этим связана интересная история. Дело никак не удавалось сдвинуть с мёртвой точки, пока не вмешался Владимир Ильич Толстой — потомок писателя, директор Яснополянского музея. «Раз Казань не идёт нам навстречу, я завтра же беру в Тульском гарнизоне «Газель», пятерых солдат с лопатами, они выкапывают прах моего пращура, и — вопрос решён!» Ультиматум каким-то образом дошёл до администрации района, и буквально за ночь могила была воссоздана. Полпервого ночи мне звонил замглавы Московского: «Что писать на памятнике?» Я продиктовал надпись, какой она была в подлиннике, а утром могила была уже огорожена и осыпана живыми цветами.

По «Кизицам» ещё много работы. В безобразном состоянии могила первооткрывателя Антарктиды и основателя астрономической школы Казанского университета, профессора И. М. Симонова. Их общая с женой могила затоптана. На этом месте свалка. Существующая плита не соответствует захоронению. Не удалось отстоять и монастырский пруд, на этом месте — автосалон. Сейчас в проекте восстановление колокольни Кизического монастыря архитектора Ф. Петонди — он тоже был захоронен на его территории. Колокольню разрушили в 1929 году во время первомайского субботника. Тогда же комсомольцы разнесли в прах все захоронения Кизического и Зилантова монастырей. Были вдребезги уничтожены усыпальницы, замечательные архитектурные строения. Например, в Зилантовом монастыре была большая часовня с неугасимой лампадой, где покоился прах выдающегося казанского предпринимателя Ивана Ивановича Алафузова и двух его родственников. В позапрошлом году из Америки приезжал его праправнук, пытался найти это место — но там уже ничего нет. Прах был просто выброшен в Змеиное озеро за монастырём. А остатки Кизического некрополя уничтожили в августе 1964 года, когда Казань должен был посетить Никита Сергеевич Хрущёв. Уже тогда всё было в заброшенном состоянии, но кладбище ещё существовало. Предполагалось, что Хрущёв будет проезжать мимо по пути на «Оргсинтез», и за ночь кладбище сравняли с землёй, а надгробия сбросили в овраг.

Мы попытались воссоздать примерные места захоронения выдающихся людей Казани. Частично это удалось. Осенью нынешнего года планируем провести экскурсию по территории Кизического монастыря, обозначить место захоронения Гавриила Петровича Каменева. Там захоронено шесть человек и лежит гора мусора. Хотелось бы не только восстановить надгробие, но поставить на территории парка Химиков бюст поэта. 24 июня каждого года у нас проходили «Каменевские дни», собиралась поэтическая тусовка. Очень активно в этом направлении выступала Лия Ефимовна Бушканец. Она неоднократно ратовала за то, чтобы обессмертить имя Каменева. Пока это только планы.

Г. А. Мюллер на съёмках документального фильма

о Гражданской войне в г. Свияжске.

В поисках

скрытой истории

— Краеведение — общественное движение? Какие у краеведов рычаги? Какие методы работы?

— Я — член ВООПИиК. Мы всегда тесно работали с Фаридой Забировой, Светланой Персовой, Олесей Балтусовой.

Что касается методов — это работа со старожилами, с ветеранами района, с частными архивами, прежде всего. Там иной раз такие кладези открываются, каких не найти в официальных источниках! Практически всех ветеранов войны и труда мы держим в поле зрения. Собираем и записываем информацию, снимаем. Труд — колоссальный. У меня небольшая группа — двенадцать человек, старшеклассники, которые любят историю. Хотят, чтобы Кировский стал престижным местом, интересным для туризма, и перестал быть «задворками».

— Кроме школьников — есть соратники?

— Сейчас подросла генерация родителей, которые сами когда-то входили в клуб «Поиск». Они здорово помогают. Многие занимают солидные должности. Есть среди них профессиональные историки. Например, Ян Тинчурин, который в своё время был очень активным участником нашего краеведческого клуба.

— Расскажите о наиболее интересных частных архивах, с которыми пришлось работать.

— Таких немало. Например, архив Капитолины Яковлевны Доргеницкой, ветерана Порохового завода, инженера-химика. Это была удивительная женщина, которая дожила практически до ста лет. В своё время Капитолина Яковлевна предоставила колоссальную информацию по истории Порохового предприятия времён революции, Гражданской войны. Недавно обнаружились записи, рассказывающие о том, как она попала в Казань. Дочь предводителя дворянства города Костромы, которая в 1913 году вручала букет белых роз императрице на 300-летие Дома Романовых, бежала сюда вместе с тёткой в 1917 году, когда в Костроме началось настоящее избиение представителей благородных сословий. Отец отправил её в Казань к Николаю Ивановичу Алафузову — компаньону по части поставок льна из Костромы в Казанскую губернию на Льнокомбинат, попросил приютить. Она жила с тёткой в богадельне Боголюбской церкви — там, где сейчас стоит «Метеор» у Речного техникума. Капитолина Яковлевна была вхожа в семью Лукницких. Всеволод Всеволодович определил её на учёбу в химический техникум после того, как в 1917 году она окончила семилетнюю общетрудовую школу. После гибели Всеволода Всеволодовича Лукницкого в судьбе Капитолины приняла участие его дочь Мария, учительница математики в одной из казанских гимназий. Она подарила ей некоторые личные вещи Всеволода Всеволодовича — счёты, логарифмическую линейку. Сейчас они хранятся в музее Порохового завода.

Ещё один пример частного архивариуса, знатока казанской истории — Мансур Михайлович Лисевич, известный краевед-любитель, старожил Кировского района, который работал замдиректора завода «Элекон». Он вёл рубрику «Знаешь ли ты свой город?» в газете «Вечерняя Казань», написал книгу «Казань глазами эрудита». Во многом благодаря его помощи мы восстанавливали места захоронений Кизического некрополя. Есть ещё архив Семёна Фитилина — работника Порохового завода, ветерана труда.

Огромный пласт уникальной информации содержится в архиве директора музея КНПО им. Ленина Суфии Файзрахмановны Кондрашиной. Он связан с фигурой Сергея Мироновича Кирова. В 1957 году многие, кто был связан с его гибелью, возвращались из сталинских лагерей. Среди них — ветераны рабочего революционного движения. Суфия Файзрахмановна возглавляла в ту пору комсомол Порохового завода. Её направили встречаться с теми, кто ещё помнил Кирова. Она поквартирно объезжала этих людей, расспрашивала, собрала довольно большой материал. Назвала его «Моя Кировиана».

Команда краеведческого клуба «Поиск» — победители Всероссийской акции «Я — гражданин России». Лагерь «Орлёнок». 2002

Колыбель революции

— Почему район получил название Кировского?

— «Кировским» он стал согласно резолюции траурного митинга от 5 декабря 1934 года в рабочем клубе Льнокомбината после гибели С. М. Кирова. Рабочие направили ходатайство вышестоящим органам о переименовании Пролетарского района Заречья в Кировский.

— Почему рабочие за это ратовали?

— Киров много помогал району личным участием. Благодаря ему были построены дома Первых пятилеток, мостились дороги, осушались болота. Киров очень бережно относился к памяти своей юности. Его революционная деятельность начиналась в период 1904–1905 годов. Он участвовал в маёвках рабочих Алафузовского завода — они собирались на территории Алафузовских мастерских, однажды их чуть не арестовали — но «заговорщики» сели в лодку и переехали к Зилантову монастырю. Там и прошла маёвка. В революционной деятельности Кирова начала века Алафузовский льнокомбинат и рабочие-пороховщики стали опорной базой. Среди них он пробовал методы революционной борьбы. Будущий «Кировский» стал «колыбелью революции» Сергея Мироновича. Многие соратники юности могли напрямую обращаться к Кирову за помощью, когда он уже стал фигурой общесоюзного масштаба, возглавлял Ленинградскую партийную организацию, был вторым человеком после Сталина. Достаточно было звонка Сергея Мироновича в местные партийные органы, чтобы инициировать решение любого вопроса со строительством дорог, зданий, жилых комплексов, больниц.

Команда краеведческого клуба «Поиск».

Сплав по реке Сулица за новыми артефактами прошлых времён.

О реанимации «задворков»

— В истории «Поиска» немало свершившихся дел, как Вы рассказали. Какие проекты связаны непосредственно с территорией Кировского района?

— Это проект «Адмиралтейская слобода». Он является отправной точкой в реанимации исторических мест на территории адмиралтейства, связанных с пребыванием выдающихся людей, — это восстановление Адмиралтейской конторы, которая долгое время существовала, а потом была разобрана, воссоздание галеры «Тверь» — в этом направлении работает Булат Яушев, владелец судостроительной фирмы. Есть намерение восстановить галеру по сохранившимся рисункам.

Частично удалось воссоздать часовню 900-летия Крещения Руси при въезде в слободу. Поспособствовала игуменья Зилантова монастыря, матушка Нина. Правда, хотелось восстановить её по первоначальному проекту, который копировал алтарь храма Христа Спасителя в Москве. Этот макет существует в проекте «Адмиралтейская слобода».

Кажется, началось движение в сторону восстановления Макарьевского собора, где долго располагалась «двойка» — печально известная ИТК-2, сейчас там следственный изолятор. Собор 1907 года, построенный на средства казанских купцов Прибытковых, был украшением Адмиралтейской слободы. К счастью, его не уничтожили.

Рядом с собором когда-то была мечеть Бишбалта. Сейчас она восстановлена в другом месте. Но планируется воссоздать её в аутентичном деревянном виде на историческом месте — территории детского сада. Мечеть существовала с XVIII столетия — фактически с основания адмиралтейства.

Это и Зилантов монастырь. В своё время мы составляли много документов, чтобы начать там восстановительные работы. Наш клуб «Поиск» очень много работал. Удалось поднять много исторических свидетельств, которые легли в основу его реставрации. Было снято несколько фильмов.

— Какие находки были связаны с личностью Всеволода Всеволодовича Лукницкого?

— Лукницким мы занимались много. Нам очень помогла Суфия Файзрахмановна Кондрашина. Свела с людьми, которые помнили, где он был похоронен. Могила его не восстановлена до сих пор. Сейчас на этом месте — дворы домов Первой пятилетки, сараи. Её просто смахнули после Октябрьской революции и стали строить дома. А там покоилось пять человек, погибших при взрыве завода. Их похоронили в ограде церкви, которая считалась церковью Порохового предприятия — Никольская церковь, она сломана, на её месте ничего нет.

Для увековечения памяти Лукницкого нам удалось инициировать установку ему бюста. Имя Лукницкого достойно, чтобы его имя носил Пороховой завод. Этот героический человек спас Казань от взрыва, который мог бы уничтожить весь город. Казанцы перед ним в долгу. Если бы рванули запасы взрывчатки, расположенные в Лагерной, то от города ничего бы не осталось. Но он продолжал тушить пожар, возникший в результате диверсии, истекая кровью, с оторванной рукой. До конца исполнял свой долг.

— Что бы Вы пожелали Кировскому району по случаю вековой даты?

— Должно быть открыто финансирование реконструкции Адмиралтейской слободы, Макарьевского собора, мечетей. Также очень волнует судьба старого русла Казанки, которое превратилось в болото. Ему нужно открывать выход к Волге.

Кировский район нуждается в реконструкции, это — колыбель Казани. Он может стать местом, привлекательным для туристов. Но это пока так, планы…

— От кого зависит решение вопроса?

— От политической воли, от правительства. Как, например, в случае с Домом Ушковой — непонятно, что там будет — гостиница, ресторан? Если гостиница — то ясно, что особняку конец. А ведь там сам Бог велел открыть филиал Музея изобразительных искусств. Надо навестить их там, «попинать». Но делать это стоит!

От редакции

Мы лично поздравляем Георгия Александровича Мюллера со знаменательной датой в истории Заречья! И желаем не оставлять поприща хранителя памяти города. Неравнодушного и неустанного исследователя и инициатора сохранения и возрождения его истории.

Фотографии из архива Георгия Мюллера

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев