70 раз был счастлив

Доктор филологических наук, профессор Ефим Григорьевич БУШКАНЕЦ увлёкся краеведением ещё в школе. В 1930-е годы все документы о Льве Толстом из провинции забрали в Москву и никому обратно не вернули. Но школьник нашёл неизвестные материалы о студенте Толстом в Государственном архиве ТАССР (ныне Национальный архив Республики Татарстан). Он написал об этом письмо в Москву, в Государственный музей Л. Н. Толстого, и получил ответ.

«Уважаемый тов. Бушканец!

Благодарю Вас за Ваше интересное письмо. Очень рада, что Вы хотите помочь в деле исследования жизни и творчества Л. Н. Толстого. <…> Вы не пишете, какого рода архивные материалы Вы нашли. Сообщите нам более подробно. Возможно, что эти материалы с Вашим исследованием о них можно будет опубликовать в печатных работах Музея.

Привет. Учёный секретарь: С. Есенина. 10. VII. 1938».

Этот серьёзный ответ был написан пятнадцатилетнему школьнику внучкой Льва Толстого, бывшей одно время женой Сергея Есенина. О находке юного краеведа сообщила в 1939 году газета «Красная Татария».

Для занятий научной работой нужно было записаться в библиотеку — и в десятом классе Ефим, чтобы продлить билет, занимал очередь в шесть утра первого января. Отец ходил на лекции для школьников в университет, в том числе с увлечением слушал Николая Григорьевича Чеботарёва. Вспоминал, что тот мог прийти в одном чёрном ботинке и другом коричневом, как и «положено» рассеянному учёному. Чеботарёв предрекал ему математическую карьеру.

Ефим Бушканец как круглый отличник, обладатель золотого аттестата в 1940 году был принят без экзаменов на только что возобновлённое филологическое отделение историко-филологического факультета Казанского университета и стал в соответствии с буквой, на которую начиналась фамилия, его первым студентом. Вскоре он получил первое место и премию двести рублей за работу «Маяковский и Казань». Осенью 1941 года, как и все студенты, рыл окопы на предполагаемой линии обороны недалеко от Казани, потом его призвали, он воевал, был ранен. После войны вернулся в университет.

Уже в студенческую пору Ефим Григорьевич начал работать в Государственном краеведческом музее Татарии (сейчас Национальный музей Республики Татарстан). 30 сентября 1945 года его приняли заведующим краеведческим сектором. Уже на следующий год он был назначен заместителем директора по научной части с исполнением обязанностей учёного секретаря и быстро стал правой рукой директора Владимира Михайловича Дьяконова. Ему и его маме выделили комнату прямо в музее, над проходной аркой. В музее он работал почти двадцать лет — в 1963 году после защиты докторской диссертации Ефима Григорьевича пригласили в Казанский педагогический институт, где он вскоре стал заведующим кафедрой литературы.

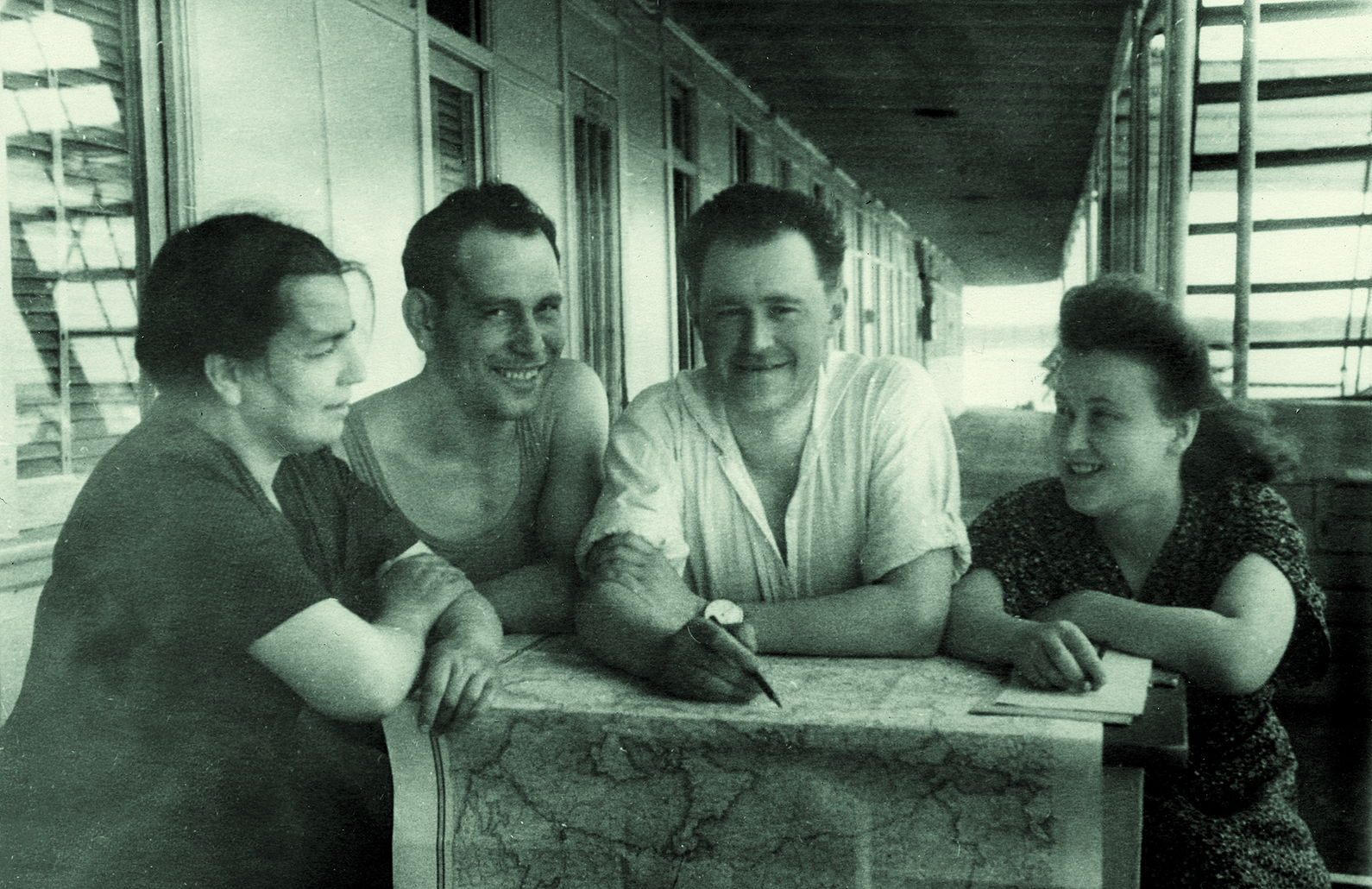

Поездка в Елабугу с коллегами по музею. 1949

Тогда же отец обнаружил интересный документ — прошение Владимира Ульянова об уходе из Казанского университета после известной сходки 1887 года.

Получилось это так. Он пришёл в университетский архив, но оказалось, что нужные ему материалы около часа назад перевели в другое помещение. Уборщица собирала брошенные на пол бумаги, чтобы сжечь их. Любознательный молодой человек нагнулся посмотреть, что это за листки — и с изумлением увидел: прошения об уходе из университета участников сходки, одно из которых было подписано Николаем Евреиновым, приятелем молодого Пешкова. Стал просматривать все бумаги и заметил прошение, подписанное Ульяновым. Дал уборщице денег на обед, а сам бросился в университет.

Из воспоминаний С. В. Писаревой: «Не помню, кто читал лекцию, вдруг открылась дверь, появился Ефим — он учился в другой группе, на другом курсе. Он попросил разрешения отпустить меня на некоторое время с лекции. Ничего не объяснил, только попросил: «Пойдём скорее!» Мы бежали по улице Чернышевского, и по дороге он сказал, что нашёл в архиве на полу уникальный документ, надо составить акт, отправить в Москву. Это был документ, подписанный Владимиром Ульяновым. Для меня, студентки, то, что я держу в руках документ, подписанный Лениным, было событием. Я была горда, что Ефим выбрал меня».

Сообщение ТАСС об обнаружении научным сотрудником Госмузея ТатАССР Е. Г. Бушканцем «прошения» — заявления Владимира Ульянова от 5 декабря 1887 года об уходе из Казанского университета опубликовали центральные газеты 25 сентября 1946 года. Можно представить, что значила эта находка!

Из-за независимого характера и потому, что после обнаружения ленинского документа ректор университета К. П. Ситников получил выговор за плохое содержание архива, по окончании университета отец получил назначение на работу учителем на железнодорожный полустанок под Читой. Но Владимир Михайлович Дьяконов сумел доказать, что Бушканец нужен музею как специалист.

Из воспоминаний С. В. Писаревой: «Ефим <…> за руку привёл меня в музей Горького <…> Началось наше музейное сотрудничество. Ефим работал заместителем директора Государственного музея, а я — музея Горького. Музеи не были дружны, они были конкуренты, соперники: кто больший резонанс в городе произведёт своими выставками. Если Елизарова приглашала Пешкову, Ирину Фёдоровну Шаляпину, то Дьяконов — участников штурма Зимнего, коменданта Кремля. Атмосфера была творческая. Мы с Ефимом были мостом, который соединял музеи.<...> Мой переход в Госмузей — дело его рук. Меня уговаривал с подачи Ефима Дьяконов. У меня дома среди книг и многих статей с трогательными надписями стоит на полке с 1964 года бюст Лермонтова — это подарок Ефима. Он мне очень дорог, так как моя первая работа в Госмузее — выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения Лермонтова. Конечно, мы с Ефимом много обсуждали концепцию. Выставка пользовалась такой популярностью в городе, что для того, чтобы попасть на неё, надо было отстоять несколько часов в очереди.

Музей истории Казанского университета — перелом в моём пути. Идея создания музея впервые была высказана Ефимом в 1946 году — он написал статью, что университету обязательно нужен музей. Я счастлива и горжусь, что выполнила его завет. Музей строился не без его помощи — я постоянно советовалась с ним по поводу концепции. А в книге отзывов после открытия музея осталась его запись».

Поездка в Елабугу с коллегами по музею. 1949

Из воспоминаний М. С. Берсона: «[О работе Е. Г. Бушканца в секторе краеведения] мы узнали по краеведческим средам, которые проводились еженедельно. <…> Кроме В. М. Дьяконова, на средах часто выступал энциклопедически образованный хранитель фондов Н. Г. Первухин, помню ещё художника театра Сперанского, членов семьи архитектора Егерева, которые бывали на средах».

Из воспоминаний А. Л. Литвина: «Тогда я ещё не предполагал, что потом стану сотрудником Госмузея и Ефим Григорьевич будет не только моим старшим другом, но и начальником. <…> Это был человек, голова которого, как мне всегда казалось, напоминала мощную электростанцию. Я бы у входа в музей повесил мемориальную доску, что здесь работали В. М. Дьяконов и Е. Г. Бушканец. Это были те, для кого музей был домом, и они делали всё, чтобы этот дом был уютным, научным и полезным для всех. Кого-то он водил по толстовским местам, а меня он водил по всей Казани и показывал мне город, готовил как музейного и как научного сотрудника. Везде, где бы он ни был, он занимался наукой. В музее с ним связана практически вся издательская деятельность — путеводители, книжечки, он создал целую музейную библиотеку. <...>. В нём было что-то рыцарское, от XIX века, как мы тогда говорили, он был благородным человеком».

Из воспоминаний Л. Б. Муллиной: «1950–1960-е годы в истории музея были особым, неповторимым временем, временем взлёта сразу во всех сферах деятельности. На часто организуемых конференциях, собраниях музейщиков разных городов с трибуны и в кулуарных разговорах можно было слышать ставший уже даже общепринятым отзыв о казанском музее как музейном университете для сотрудников нестоличных музеев. Сначала я воспринимала это как дань вежливости, но с годами стала убеждаться, что в этом — немалая доля правды. Тогда бушевали споры о том, можно ли музейными средствами показать современность, что такое истинный музейный экспонат. Казанский музей первым построил современную по духу экспозицию и вынес её на пристрастный суд специалистов. Мозговым центром, обеспечивающим такой высокий статус музея в наших глазах и в глазах музейной общественности страны, был Ефим Григорьевич Бушканец. При обсуждении планов и графиков новой экспозиции он проявлял удивлявшую способность мгновенно оценивать, насколько правильно и точно выражена главная мысль, подобраны экспонаты. Уже в те годы он начал внедрять понятие комплексности в построение экспозиции, требовать сочетания научности с выразительностью, зрелищностью. Ефим Григорьевич взял на себя большую долю организации отношений музея с внешним миром, прежде всего, с Министерством культуры республики. А от них зависело многое, в том числе снабжение всегда тогда дефицитными материалами».

С конца 1940-х годов Ефим Григорьевич начал публиковать в казанских газетах, научных сборниках материалы на тему «Русские писатели и Казань», а в 1961 году стал автором первого в послереволюционные годы путеводителя по Казани, ставшего популярнейшим изданием (второе издание — 1964 год).

Он был одним из лучших казанских экскурсоводов. Казанские впечатления Евгения Евтушенко, приезжавшего в Казань во время работы над поэмой «Казанский университет», Вениамина Каверина, работавшего над романом «Перед зеркалом», сформировались во многом под его влиянием, он открыл для них Казань: Каверин, например, вообще сомневался, что Казань может быть интересна, но после поездки сюда работа над романом, одним из лучших у этого писателя, сдвинулась с мёртвой точки.

Особенно ценными до сих пор являются архивные открытия Ефима Григорьевича. Ещё в 1939 году он обратился к Качалову с письмом, в котором просил поделиться воспоминаниями о Казани. В результате поисков были выявлены дома, в которых жил в Казани великий артист, и на бывших номерах Михайлова на улице Лобачевского появилась мемориальная доска.

Особое место в исследованиях отца занимала юность Льва Толстого. Им была написана единственная полная биография писателя этого периода, восстановленная по архивным материалам, редким мемуарам, на основании тщательного анализа произведений и рукописей Льва Николаевича. Образцом стала известная книга Викентия Вересаева «Пушкин в жизни». О студенческих годах писателя сложилась мифология: дескать, молодой Толстой был нерадивым студентом и светским щёголем. Ефим Григорьевич установил, что казанские годы писателя — это годы его духовного и нравственного становления. Книга, изданная уже после его смерти, заставила совершенно по-новому осмыслить юность Толстого.

Когда отец рассказывал о Казани, казалось, что Герцен или Некрасов только что прошли здесь, совсем рядом. Особое место в его духовном мире занимал Лев Толстой, с которым отец постоянно внутренне беседовал и который был ему лично близок.

Литература была не чем-то отдельным, а самым главным в жизни Ефима Григорьевича. Он полагал, что научная и музейная работа придают жизни человека смысл. Поэтому призывал писать статьи, постоянно обращался к жителям города с предложением собирать материалы по истории Казани, с энтузиазмом читал лекции для казанцев и умел при этом рассказывать о своих поисках одновременно увлекательно и глубоко. От работы в библиотеке, в архиве, от научных открытий (однажды сказал, что 70 раз в жизни был счастлив — столько раз находил в архивах никому не известные материалы) он получал огромное удовольствие, и хотел, чтобы такая же радость была и у других людей.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев