Сочельник

Ольга Ильина-Боратынская (1894–1991) — поэтесса и писательница русского зарубежья, правнучка поэта Евгения Боратынского. Первые её стихи были опубликованы в Казани в 1913 году.

Из архива журнала "Казань" № 1, 2022 г.

Ольга Ильина-Боратынская (1894–1991) — поэтесса и писательница русского зарубежья, правнучка поэта Евгения Боратынского. Первые её стихи были опубликованы в Казани в 1913 году. В 1922 году Ольга Александровна эмигрировала с семьёй в Харбин, затем — в Сан-Франциско. Роман «Канун Восьмого дня» («Dawn of the Eighth Day») был впервые опубликован в США в 1951 году. Его действие разворачивается в Казани на переломе исторических эпох и отхватывает события начала ХХ века, Первой мировой войны, двух революций 1917 года и Гражданской войны. Авторский вариант романа на русском языке впервые был опубликован по желанию автора и её сына, Бориса Кирилловича Ильина, в 2003 году в Казани при содействии Музея Е. А. Боратынского. Журнал «Казань» уже знакомил своих читателей с отрывками из романа. Сегодня мы вместе погружаемся в атмосферу Рождественского сочельника.

Казань, 1913 год…

Я только что кончила утренний кофе, постный и невкусный (ни сливки, ни масло в сочельник не подавались), и села за рояль, чтобы доучить двенадцатый этюд Шопена. В этот день граф Сигнен должен был вернуться из деревни. Я решила повторять партию левой руки до тех пор, пока не выучу наизусть без запинки, и в то же время думать о Сигнене, надо было придумать несколько остроумных вещей, которыми бы я могла его поразить при нашем следующем свидании, так как было вполне возможно, что при встрече с ним всякая сообразительность меня покинет.

Предрождественская чистка дома только что закончилась. Полы блестели как зеркала и пахли воском, ковры всё ещё дышали морозом, тёмные ризы икон стали ярко‑серебряными и перед ними во всех комнатах с утра горели лампады. День был серый, тихий, со всех колоколен доносился медленный благовест. Как всегда, после всенощной должна быть «серьёзная» ёлка у тёти Веры (несмотря на свои передовые взгляды, тётя Вера дрожала над каждой семейно-помещичьей и национальной традицией). «Серьёзная» ёлка заключалась в том, что каждый должен был написать маленький рождественский рассказ или стихотворение, которое читалось и обсуждалось за столом. Завтра должно было быть другое: дневной приём у нас и вечером большой ужин для нас, молодёжи, и наших друзей.

Но сегодня должен был быть день тишины и сосредоточия. Обоз с провиантом и огромной ёлкой, который обыкновенно приходил дня за три до Рождества, к сожалению, в этот раз запоздал и пришёл только под утро. Тётя Катя была в состоянии полного смятения. По установившемуся обычаю бесчисленное количество привезённых гусей, индеек, телячьих ног, предназначавшихся каким-то малоизвестным мне семьям, и разрешение вопроса, кому что послать, писание сопроводительных, трогательных записок и отправка занимали у тёти Кати, по крайней мере, два дня.

Я только что разразилась первым аккордом двенадцатого этюда, когда Ласка, собака Димы, которая всегда спала под роялем, громко взвыла. Я вскочила, свернула ноты в трубку и начала тыкать ими Ласку, единственный способ её прогнать. Но она дважды возвращалась, возобновляя вытьё. В третий раз я прогнала её до самой буфетной, чтобы захлопнуть за ней дверь, когда она вдруг с громким лаем бросилась вперёд в людскую. Оттуда дуло морозом, слышались мужские голоса, что-то тяжёлое стукнулось о пол. Какие-то мужики с незнакомыми лицами вносили через заднее крыльцо деревянные ящики и огромные мешки, складывали их на полу и на столах, набожно крестились на иконы в углу. В то же время через распахнутую дверь вносилась огромная ёлка, шуршавшая смёрзшимися ветвями. Я велела её сразу нести в залу. Людская наполнилась людьми, шумом, вещами и запахом овчины и оттаявших валенок. Тётя Катя вбежала и всплеснула руками.

— Батюшки мои! Когда же я успею всё это распределить и выслать! Что? Целых четыре подводы с провизией? Отчего же так поздно привезли в этом году? — Это она говорила отчасти себе самой, отчасти горничным и Арсению, столпившимся кругом, но тут же повернулась к мужикам. — Ну, здравствуйте, голубчики! Намаялись, наверное, дорогу-то, говорят, намедни занесло? — И она продолжала разговаривать с ними на крестьянском языке, явно наслаждаясь своим тонким знанием его оттенков и своим родственным чувством к мужикам.

Мне не хотелось видеть голых гусей и уток, которых развёртывали, и я вернулась к роялю и загремела двенадцатым этюдом. Тётя Катя носилась вихрем взад и вперёд по зале с деловым видом, с какой-то счетоводной книжкой под мышкой и чернильницей в руках. По дороге она с раздражением крикнула мне:

— Сочельник не такой день, чтобы играть такие боевые вещи! Мне за тебя неловко перед людьми. Недурно было бы помочь хоть как‑нибудь, кому-нибудь.

Так как это не заключало в себе никакого определённого требования, я стала незаметно удаляться в свою комнату, но я ещё не дошла до коридора, как тётя Катя крикнула мне вслед:

— По крайней мере, займись украшением ёлки!

«Алек и Панна сумеют гораздо лучше это сделать, чем я», — говорила я себе, отправляясь их искать. Все двери в коридор были закрыты, в коридоре было тихо и полутемно. На том конце горела печка, и перед ней Алек сидел на корточках. Он пристально смотрел в огонь и время от времени вскидывал вверх руки и что-то бормотал в ритм своих движений. Я сделала усилие, чтобы удержаться от смеха, и сказала ровным голосом:

— Алек, ёлку привезли!

— Что? — спросил он, явно не поняв, что я сказала. И тут я уж не могла сдержаться и взорвалась хохотом. Алек тоже.

— Поймала на месте преступления! — выкрикнула я через смех. — Сколько раз я тебя так заставала, когда ты машешь руками и что-то шепчешь, иногда и ногами постукиваешь.

Он всё ещё смеялся, ничего не говоря. Я села на пол рядом с ним.

— Знаешь, когда ты был маленьким, старшие часто слышали, как ты, когда оставался один, говорил самые странные вещи, помнишь? Тебе рассказывали? Слушай, ты в таком состоянии вполне сознаёшь, что ты говоришь и делаешь?

Алек повернул ко мне лицо вдруг совершенно серьёзное и удивлённое.

— Что ж ты думаешь, я сумасшедший, если не сознаю, что делаю?

— Нет. Я просто думаю, что когда ты это делаешь, всё кругом тебя исчезает, так же, как звук собственного голоса, потому что твоё внимание так поглощено чем-то другим. Правда?

— Да, — сказал Алек с интересом. — Да, это верно — если кто‑нибудь войдёт, то такое чувство, будто проснулся.

Я слегка отодвинулась от огня, от которого у меня горело лицо.

— Я никогда не забуду, — сказала я, — как я раз влетела к тебе в детскую. Мне было восемь лет, а тебе четыре, и я услышала, что ты говоришь что-то очень строгим и важным голосом. Кто-то оставил у тебя на столе целую кучу рублей, и ты, оказывается, говорил им речь, настолько сосредоточенный на них, что даже не заметил, как я вошла. Я помню, как ты говорил им: «О, вы, рубли холодные, которые ничего не чувствуют», и что-то ещё в этом роде, а потом: «О, вы, рубли мёртвые и бессмертные!» Можешь себе представить? Это в четыре года! И я, хотя тоже была маленькая, так поразилась, что воскликнула: «Алек! Откуда ты берёшь такие слова?» А ты на меня посмотрел удивлённо и сказал: «Как откуда? От них, от рублей».

— Я терпеть не могу эту идиотскую историю, мне это уже рассказывали.

— Но ты знаешь, папа потом сказал, что самым замечательным был твой ответ, что твои слова ты берёшь от них самих, от рублей. Как будто вещи сами открывают тебе свой истинный смысл. Я думаю это то, что случается с гениями...

— Тебя зовут, — быстро прервал меня Алек.

Действительно, голос Любы долетал из залы.

— Нита! Где ты, Нита?

Но в эту минуту каменная стена, внутренняя стена вроде стены тёмной средневековой тюрьмы представилась мне, и человеческая фигура с распростёртыми на ней руками, ощупывающими эту стену. Я сказала:

— Алек, на днях я почему-то попробовала написать что-нибудь о тебе, но ничего не вышло. И вдруг, вот сейчас, мне пришло в голову, что я должна была сказать. Представь себе тёмный коридор с толстыми каменными стенами, и человек ощупывает свою дорогу через этот коридор, — я показала руками, как человек это делает. — Щупает, щупает, и всё время — камень... камень... и вдруг — окно, и через окно он видит...

— Что видит?

— Ну, просто видит! Видит то, что за окном. Пространство, небо, звёзды... и больше того! — я вытянулась по направлению к Алеку, чувствуя, как холодок пробегает у меня по спине. — Больше! Он видит, что кто-то там стоит. Кто‑то живой, сознательный, который тоже смотрит на него! Ты — как такое окно, понимаешь? Я хочу сказать, что невозможно видеть через дерево или камень, но...

— Положим, для тебя-то это всё возможно, — сказал Алек, и мы оба снова разразились смехом.

В то же время я услышала приближающие шаги папы, который что-то говорил под аккомпанемент мелкой дроби Любиных каблуков. Я вскочила и, вспомнив про украшение ёлки, пошла ему навстречу в залу. Папа был в пальто и шляпе, видимо, торопился уезжать. Он сказал мне нетерпеливым голосом, чтобы я сейчас же шла помогать тёте Кате.

— Все могут украшать ёлку, — сказал папа, — а ты должна идти помогать тёте Кате укладывать посылки.

— Александр Львович, — начинала Люба добродетельно-деловым голосом. — Вы хотели, чтобы я отвезла пакет с провизией Даше Званцевой, но у меня просто не хватает времени, может быть, Нита отвезёт? — и она сделала мне гримасу.

Конечно, я не имела никакого желания ехать к Даше, особенно после того, как та же Люба мне сказала, что даже мысль обо мне была этой Даше неприятна. Но теперь, когда у Любы было, очевидно, более интересное дело, чем быть на посылках по благотворительным вопросам, в ней проснулась неожиданная вера в моё умение подходить к людям и их очаровывать.

— Поезжай и очаруй её. Ты можешь. Конечно, получить в подарок гуся будет удар по её самолюбию, но всё равно — не оставаться же ей голодной под праздник.

Перед тем, как уехать, я должна была пойти к бабушке, у которой тоже было какое-то поручение для меня. После того, как она мне объяснила, что я должна была для неё купить на Воскресенской улице, она меня спросила, когда приблизительно я рассчитываю вернуться.

— Я никак не могу этого сказать, бабушка, потому что мне дали такое трудное дипломатическое поручение! Я должна отвезти рождественского гуся одной девице и должна сделать это так, чтобы она не обиделась, так что, может быть, мне придётся сперва у неё посидеть и с ней ближе познакомиться.

— Я знаю, я уже слышала об этом сложном задании, — сказала бабушка с насмешливым раздражением.

— Какие глупости! Разве может рождественский гусь задеть чьё‑нибудь самолюбие?

Дом, в котором жила Даша, стоял в глубине большого двора. Когда я проходила через него, мне пришлось защищаться от преследовавшей меня огромной, злой дворняжки, которая бросалась с лаем на меня и мой пакет. Перед самым домом была замёрзшая лужа из пролитых желтоватых помоев. На лестнице и внутри дома было темно, так что даже если бы на дверях были номера, я бы их не могла рассмотреть. Люба мне объяснила, что если подняться на второй этаж и позвонить в звонок налево, то это и будет квартира, где Даша снимает комнату. Но когда я подошла к этой двери налево, то из-за неё были слышны такие громкие и свирепые выкрики мужского голоса, что я стала надеяться, что попала не туда, куда надо. Я позвонила несколько раз, но, очевидно, никто не слышал звонка. Наконец, тот же мужской голос рявкнул:

— Кто там? Открыто!

Я вошла в крошечную переднюю и очутилась лицом к лицу с высоким человеком в студенческой тужурке. Прядь густых чёрных волос висела у него надо лбом, как огромный коготь.

— Скажите, здесь живёт Даша Званцева? — спросила я смущённым голосом.

Молодой человек резко повернулся ко мне спиной и, крикнув кому-то внутрь дома:

— Это к Вам, — шагнул к боковой двери и, выходя, хлопнул ею изо всех сил.

Вошла Даша. До сих пор я видела её только в пальто и шляпе и едва её узнала. Она была так худа, что странно было, что она не разлетелась на куски от этого громового: «Это к вам!» Волосы у неё были бесцветные, русые, туго затянутые назад. Её глаза, неопределённого очертания и слишком широко расставленные, метнули на меня взгляд смятенного удивления, и она начала медленно и тяжело краснеть. Я сказала, что хотела бы с ней поговорить минуту. Она ввела меня в комнату, которая, видимо, служила приёмной и гостиной для квартирантов, где стоял запах щей, грязной посуды и где мы сели к столу, покрытому изношенной клеёнкой.

— Я пришла только на минуту, — начала я, и у меня слегка пересохло горло.

— Видите, мой отец хотел послать Вам это... эти вещи... потому что это нам привезли из деревни и потому что мы всегда посылаем всем, всем нашим друзьям и знакомым что-нибудь из... из деревни... то есть к Рождеству... И я хотела воспользоваться случаем лучше с Вами познакомиться и потому принесла это... сама... — Она испуганно отстранилась от свёртка, который я ей протягивала, и края губ у неё задрожали. Я торопливо поставила свёрток на пол и толкнула ногой под стол, на случай, если кто-нибудь войдёт. — Это просто рождественское... просто поздравление с Рождеством... Я принесла это сама, оттого что мой отец...

Она сказала, с трудом выговаривая слова, так у неё дрожали губы:

— Не надо, пожалуйста, не надо! Уж и так Александр Львович для меня делает слишком много.

— Но, видите, он так хотел, чтобы Вы и я ближе познакомились, и я тоже очень хочу... потому что так мало, кто интересуется отвлечёнными вопросами, как вы и я... и я подумала, что...

В соседней комнате, в которую ушёл студент, что-то грохнуло, и она вздрогнула и сжала руки.

— Мой отец говорит, что Вы и я, мы как раз... что было бы чудно, если бы Вы... — Но я уже знала, что ничего чудного не будет от нашего дальнейшего объединения ни для этой Даши, ни для меня.

Наконец, она пришла мне на помощь и сказала:

— Я сегодня не очень здорова, и у меня с утра всякие неприятности... — она осеклась, отчаянно приложила руку к дёргающимся губам и проглотила с таким усилием, что у неё щёлкнуло в пересохшем горле, но она всё-таки выжала из себя: — Знаете, многое можно выдержать до тех пор, пока не услышишь... доброе слово.

Над её рукой, повёрнутой ладонью ко мне, её серые глаза были переполнены такой горечью, что было ясно, что всё, что она хочет, было, чтобы я ушла до того, как она разрыдается. Я вскочила:

— Тогда до свидания, тогда в другой раз, или я приду, или Вы ко мне приходите.

С чувством стыда я бросилась в полутёмную переднюю и вниз по лестнице. «Господи, что за чушь я ей несла об отвлечённых вопросах! А она совершенно больна, еле стоит. Этот ужасный дом! Этот противный студент».

Когда я уже наполовину сбежала с лестницы, я вдруг услышала, как тот же мужской голос что-то кричал. Она мне сказала: «Доброе слово», значит, она почувствовала, как я хотела ей помочь. Нет, она ничего против меня не имеет, наверное, она в таком ужасном состоянии из-за этого отвратительного человека. И только тут меня озарила мысль, что он-то и есть этот самый Степан Горский. Ну, конечно! Ведь Люба мне говорила, что он снимает комнату в той же квартире, где Даша. И сегодня, когда вся эта Любина история вспомнилась мне, меня охватила потребность выступить в защиту слабых, та самая моя черта, которую в раннем детстве так презирал во мне Дима и его друзья. Я покажу этому Степану, что отныне есть кто-то, кто встанет за неё горой, не даст её в обиду. Только как это сделать? Уже второй раз показать себя дурой не хотелось, но я уже бежала вверх по лестнице, рассчитывая на быстроту соображения, выдержку и умение подходить к людям с обезоруживающей простотой. Перед Дашиной дверью мне пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание, наконец, я её толкнула и опять оказалась в тёмной, затхлой передней.

— Чёрта-с два меня это касается! — Голос ревел. — Очень мне нужно. Ты мне ни сестра, ни жена, ни любовница, но я верил в честность твоих убеждений, в твой идеализм, а, оказывается, ты бросаешься на шею первому попавшемуся буржую-капиталисту.

Я громко крикнула:

— Можно войти?

Какие-то быстрые шаги послышались рядом в столовой, какая-то дверь хлопнула. Когда я вошла, Даши там не было. Студент круто повернулся, и его сверкающие глаза встретились с моим прохладно‑спокойным взглядом. Я сказала:

— Можно попросить Вас проводить меня через двор? Там собака, которая не давала мне пройти.

— Она не укусит, — рявкнул он.

— Да, укусит.

Студент загремел злобными шагами мимо меня и вниз по лестнице. Я пошла за ним и сказала, чтобы смягчить напряжённую враждебность, которая шла от него:

— Озябнете так, без пальто!

— Я не из сахара сделан.

— Ваша фамилия Горский?

— Откуда вы знаете?

— Просто знаю. Я Нита Огарина. — Это последнее, очевидно, была для него не новость. — Я должна у Вас извиниться за мой обман. Я тоже сделана не из сахара и не боюсь Вашей собаки, я просто хотела с Вами поговорить.

Мы уже вышли на крыльцо и остановились, глядя друг на друга. Он смотрел на меня злобными глазами, и под этим его взглядом та обезоруживающая простота моего тона, на которую я рассчитывала, улетучивалась, обращаясь в тон холодного превосходства.

— Я хотела поговорить с Вами о здоровье Даши. Я слышала, что она серьёзно больна и ей нужно спокойствие и отдых. Может быть, Вы посоветуете мне, что нужно для неё сделать. Мало возможности, чтобы она начала поправляться в этих условиях. Но я надеюсь, что мы можем...

Он вдруг резко перебил меня:

— Ну, конечно, можете — почему нет? Пошлите её в Швейцарию, так на годик или два, я слышал, что это помогает. Я так понял, что Ваш папа не постоит перед этой затратой. На это денег не пожалеет?

С такой грубостью, с таким злобным презрением я ещё никогда не встречалась. Я почувствовала, как мускулы моего лица опустились и глаза сделались мутными от волнения. Стараясь говорить ровным голосом, я сказала:

— Мой отец отдаёт кровь своего сердца даже чужому человеку, который страдает. Что же касается до Вас, то я отлично вижу, что под предлогом высоких идеалов Вы просто убиваете Вашего друга своим грубым и гнилым эгоизмом! А то, что Вы называете Вашими идеалами — это просто...

Он прищурился, и его лицо сделалось маской наглого презрения. Я чувствовала, что чтобы взять верх над ним, я должна была атаковать его ещё сильнее и более сильными словами, но такие слова не приходили мне в голову, и мой голос, который до сих пор имел достаточно напора, начал мне изменять.

— То, что Вы называете Вашими идеалами... это только щит для Вашего само... само... потворства!

При последнем слове (и откуда оно взялось), мой голос как‑то смешно всхлипнул и, чтобы скрыть это, я хотела скорее сказать что-нибудь ещё, но, к своему ужасу, вдруг услышала мой пронзительный крик:

— Вот и... всё!

Я повернулась от него резко и пошла, на слегка трясущихся ногах, вдоль унылой улицы, подавленная своей неудачей. Этот последний бессмысленный, истерический вопль: «Вот и всё» — это позор.

Я взяла извозчика и всю дорогу от Дашиного дома до Троицкой улицы пыталась стереть из своей памяти эту безобразную сцену и предоставить моему оптимизму зализать моё раненое самолюбие. Я себе повторяла, что раз существуют такие люди, как Горский, и пока несправедливость и грубость являются частью жизни, вообще-то уж лучше с ними столкнуться скорее; и что если я не смогла справиться с пустяшным инцидентом, то это, по крайней мере, меня научит, как поступать в другой раз. Однако, самоутешения плохо помогали. За этим пустяшным инцидентом скрывался грозный в своей потенциальности призрак 1905 года, когда нас, детей, не выпускали гулять, когда улицы кругом были баррикадированы и издали слышался рёв революционной толпы. Тогда кого-то пронесли мимо наших окон, покрытого окровавленной простынёй, и к нам привезли в дом дочь нашего управляющего, которая громко кричала оттого, что кто-то убил её отца. Особенно запомнился один день: почему‑то все в доме ходили бледные и с трудом говорили. Папы не было. После я узнала, что он был в это время в самом опасном месте, в Кремле, и должен был выступать на митинге перед разъярённой толпой рабочих. В тот же вечер к нам в дом приходили какие-то люди, которые трясли папу за руку и говорили: «Если бы не вы...»

И сейчас было так, как будто два противоположных мира встретились и смотрели друг другу в глаза. Один — лёгкий и солнечный, другой — озлобленный, угрожающий. И этот тёмный мир просто дунул на солнечный, и тот разлетелся сразу в прах. А ответственность за то, что он разлетелся в прах, была вся на мне. Сила воли, выдержка, такт, быстрота соображения, которые я считала моими отличительными чертами (Почему я так считала? Оттого, что эти черты мне нравились, и я решила, что возьму их себе?), были впервые вызваны на поединок и оказались позорно разбитыми. И не было ли это моё поражение самым болезненным для меня переживанием? Конечно, да! Сознание, что это было так, меня особенно возмущало. Я только что встретила девушку, изнурённую болезнью, голодом, постоянными оскорблениями, но это всё, очевидно, для меня мало значило. Главное, что меня занимало, это то, что я оказалась в дурацком положении. «Неужели мне важнее моё задетое самолюбие, — спрашивала я себя, — чем то, что чувствует сейчас Даша, живущая в постоянном унижении и нищете? Нет! Человек не мог быть таким мелким, низким существом! А если и был, то надо было сейчас же это как-то исправить. Я не хотела быть частью такого безобразного человечества. Было необходимо его как-то переделать, преобразить! И я это сделаю, — говорила я себе, — я его преображу».

Эта творческая мысль сразу окрылила меня. Да, какие бы психологические законы не управляли человечеством, оно должно было расти через свои ошибки. Оно должно было чувствовать за других так, как за самого себя. Это я говорила себе с нахлынувшим на меня душевным подъёмом. Человечество должно было сделать огромное моральное усилие, чтобы подняться над самим собой. Оно должно было поставить себя на место этой бедной Даши и отвратительного, злобного Степана и понять, что в их глазах такие, как я, являются символом общественной несправедливости и корнем всяческого зла, как бы ни были хороши мои намерения. Человечество должно было сделать это усилие моментально, даже прежде, чем я пойду исполнять бабушкино поручение.

Улицы были запружены праздничным движением. Благодаря моему благонамеренному решению, моё настроение стало улучшаться. К сожалению, я никак не могла вспомнить, что именно поручила бабушка. Наверное, купить подарок для кого-нибудь. Я надеялась, что если я буду смотреть в окна магазинов, то мне придёт на ум, что именно это было.

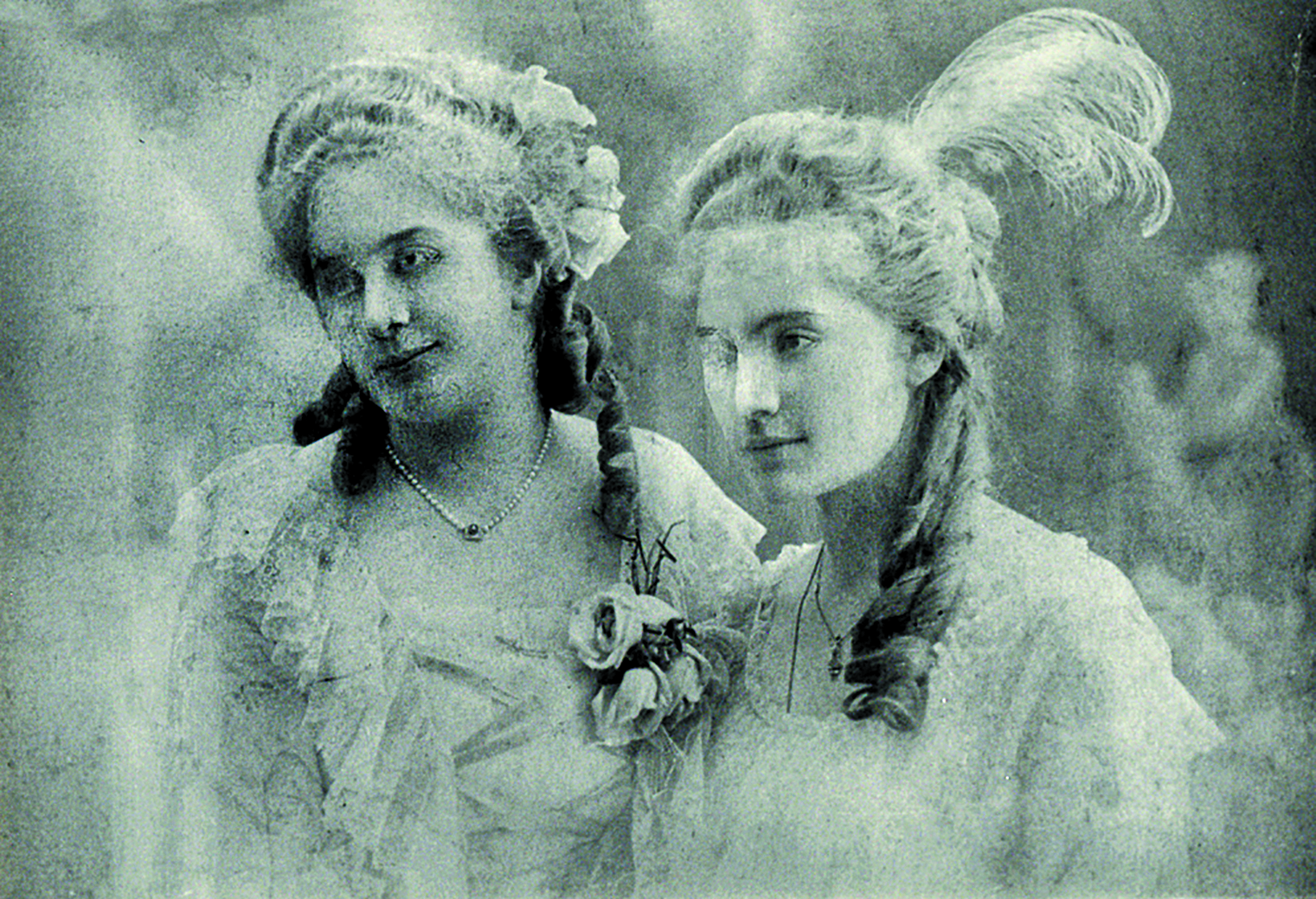

О. А. Ильина-Боратынская с подругой. 1910-е

О. А. Ильина-Боратынская с подругой. 1910-е

Троицкая — главная улица торговой части города, всегда была полна народа после трёх часов дня, когда закрывались школы и государственные учреждения, и до самой полночи, когда люди возвращались из театров, ресторанов и с катка. Сегодня, в сочельник, толпа была особенно густой. Я отпустила извозчика и пошла пешком. На углу, около цветочного магазина «Восточная флора» стояло несколько частных саней и чей-то великолепный автомобиль. Двери магазина всё время открывались и оттуда на мороз вырывались облака тёплого тропического пара.

Я думала: я куплю банку гиацинтов и, если это окажется не то, что мне бабушка поручила, то я их сама подарю кому-нибудь. Но всё же, что она могла велеть мне купить? Я спрашивала себя, входя в магазин и вдыхая его влажное, ароматное тепло. На улице ещё было светло, но здесь огни уже были зажжены, толпа покупателей такая, что трудно было пройти. Я остановилась перед чудесной корзиной фиалок и наклонилась, чтобы вдохнуть их запах. Фиалки! Синий Бор весной! Когда я подняла голову, то встретилась глазами с графом Сигненом.

Он сразу двинулся ко мне. За ним по пятам шёл приказчик, с любезно наклонённой лысой головой.

— Как, Вы уже вернулись? — сказала я. — То есть разве Вы не уезжали? Я думала... — О, Господи, где же те умные вещи, которые я приготовила для него сегодня утром? Я беспомощно показала ему фиалки. — Очень красиво, правда?

Он смотрел на меня чуть-чуть сверху вниз, и его взгляд выражал снисходительное удовольствие.

— Я только что вернулся, сегодня утром, — сказал он.

— Ну, как Вы провели время? Весело?

— Вы хотите знать, как я провёл время в моём добровольном изгнании? Вы, конечно, понимаете, что мой отъезд в деревню был ничем иным, как позорным бегством? — Ирония в его улыбке была направлена и на него самого, и на меня, очевидно, на случай, если я ему поверю.

Я должна была что-то ему ответить.

— Я знаю, — сказала я, — Вы бежали от тщеты жизни. Из Петербурга в Казань, из Казани в деревню, и следующий этап, очевидно, будет пустыня.

Всё, что я хотела сказать, это показать, что я не поняла то, что он хотел сказать, но вышло так, как будто я бросила вызов его чрезвычайной светскости, его любви к роскоши, то есть всему тому, что имела против него тётя Катя.

— Есть разные виды отшельников.

Я чувствовала, что этой фразой он хотел сказать: «Вы меня не знаете. Вы судите меня, как все другие, и только немногим стоило открывать свою внутреннюю сущность, но я бы хотел, чтобы Вы были одной из этих немногих». Всё это я поняла мгновенно, без слов, в ту минуту, когда приказчик просунул лысую голову между нами.

— Две корзины роз, три разных. Если позволите, двадцать девять рублей. Что ещё прикажете, Ваше сиятельство?

Я опять наклонилась к фиалкам. Сигнен сказал приказчику:

— Дайте мне сообразить, — он опять повернулся ко мне. — Я очень запоздал с поздравлениями моим друзьям.

— Я тоже. Я должна бежать, — я хотела скорее уйти, пока не свалилась с тех высот, на которые каким-то образом взлетела в глазах Сигнена. — До свидания!

Я быстро помахала ему муфтой и стала пробиваться через толпу к выходу, но магазин был длинный, и это заняло некоторое время. Когда я подходила к двери, сердце у меня сделало неожиданный прыжок — Сигнен был уже там. Он увидал меня только тогда, когда я подошла вплотную, и сказал с формальной любезностью:

— Я боялся, что вы уже ушли. Я хотел предложить вам, чтоб мой шофёр довёз вас домой. Он успеет вернуться за мной. Я не смею вам предложить вас сопровождать. — И его губы напряглись в чуть заметную улыбку, как будто он сказал: «Ваша старомодная тётя так с Вами строга, но это даже мне нравится, как некоторый контраст».

Я быстро представила тёти Катин ужас, если бы я поехала через весь город в сигненском роллс‑ройсе, и пробормотала, что я очень благодарна, но хочу пройтись.

— Тогда мне только остаётся надеяться, что я скоро увижу Вас, может быть, у Танговских. Вы собираетесь к ним двадцать восьмого?

— Да, конечно.

— Тогда я тоже поеду к ним.

Он всё ещё придерживал для меня дверь, когда группа молодёжи вывернулась из-за угла. Ирина Волотская и сёстры Войсовы, все с коньками через плечо, и с ним два высоких юнкера в алых бескозырках Николаевского кавалерийского училища, вероятно, только что приехавшие из Петербурга на рождественские каникулы. Они ещё были далеко, когда я простилась с Сигненом и дверь за мной закрылась, то я поняла, что один из юнкеров — это младший Готтель, Миша, которого я уже не видела несколько лет. Даже в ослабевшем освещении улицы было видно, как он изменился и стал похож на свою мать, бедную Аленьку, и сообразила, что другой юнкер — это брат Ирины, Игорь. Вся эта группа останавливала на себе внимание: молодые девицы — элегантностью, оба юнкера — своей выправкой и чёткостью походки. Шпоры у них ритмично позванивали, красные бескозырки были лихо заломлены на бок. Ах, сколько, сколько необычайных вещей сегодня случилось со мной, и как я надеялась, что они видели, как Сигнен меня провожал из магазина! Ирина уже махала мне рукой и делала какие‑то знаки, и я хотела было остановиться и поговорить с ними, но мне показалось, что они слишком заняты друг другом. Таня Войсова не спускала восторженного взгляда с Миши, а брат Ирины наклонился к Оле с явно флиртующим видом, а она прятала своё лукавое смеющееся лицо в муфте. Нет, я не хотела останавливаться и разговаривать с ними. Что-то было в них и, особенно, в этом Волотском, совершенно мне чуждое, что-то отдающее изъезженным модным романсом, вроде «Гайда, тройка» или «Захочу — полюблю», у которого аккомпанемент идёт дзим-бум-бум, дзим-бум‑бум, и который во мне возбуждал возмущение. Я только помахала им (две руки в белых перчатках тотчас взлетели к алым козырькам в быстром и точном движении) и торопливо пошла вперёд. Я не хотела даже на минуту спускаться с высот моего сложного взрослого мира, к которому, я чувствовала, я принадлежала вместе с графом Сигненом, в их примитивный и наивный мир.

Начинало темнеть. Над городом уже плыл благовест, медленный и строгий. Я решила немного пройти пешком, а потом нанять извозчика. Площадь около центрального сквера была вся заставлена ёлками. Продавцы, очевидно, решившие, что для продаж уже поздно, все собрались около извозчичьей биржи и перебрасывались с извозчиками шутками, топчась ногами на снегу и охлопывая себя руками в толстых рукавицах. Лошади ели овёс из торб, и стаи голубей летали над ними или безмятежно гуляли кругом по снегу.

«Мой отъезд в деревню был позорным бегством...» — сказал граф Сигнен... Господи! Господи! Идиотское ликование путало мои мысли и растягивало рот в улыбку, которую я не могла стереть, так что, когда я подошла к группе извозчиков, я притворилась, что принимаю участие в их веселье.

— На Пушкинскую, около сада, — сказала я. И несколько извозчиков бросились суетливо отстёгивать полости.

Когда мы подъехали к нашему кварталу, я с изумлением увидела, что от нашего дома отъезжает сигненский автомобиль. Зачем он приезжал? Я постучала по набитому ватой плечу извозчика.

— Стой! — закричала я. — Я выйду здесь.

Я прошла двором, чтобы войти через заднюю дверь. Что если он там ещё сидит?

— Кто-нибудь есть у нас? — спросила я Дуню, когда вошла.

— Никого нету. А Вы купили свечки, которые Вам сказала купить бабушка? Нет? Вот вам Ваша тётя Катя сейчас задаст. Теперь кому-нибудь надо всю дорогу бежать в город, их доставать.

— Ах, свечи! Конечно же, свечи!

Но что теперь значили свечи! Даже встреча со Степаном Горским потеряла свой яд. Недаром же прежде я замечала, что если очень стараться победить в себе недостойное чувство, всегда что‑нибудь извне придёт на помощь. Я села и автоматически подняла ногу, чтобы Дуня стянула с меня калоши.

— Но кто же это только что был здесь?

— Я говорю, никого нет. А кого Вам надо? Вы бы лучше пошли посмотреть, что в Вашей комнате.

На моём письменном столе стоял конусообразный свёрток. Прежде чем я успела сорвать коричневую бумагу, я уже знала, что это: корзина с фиалками. На карточке было формальное поздравление, а внизу приписка по-французски: «Что может быть лучше весны — зимой!»

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев