Поздравляем вас с одним из самых светлых и радостных праздников – Ураза-байрам!

Петербург с его памятниками мировой архитектуры обладает особым, неповторимым шедевром — своей знаменитой мечетью, напоминающей о прочных связях России и Востока, и о собственном Востоке, о татарской общине, зародившейся на берегах Невы с момента основания великого города. В истории появления мечети сочетались политическая воля последнего русского монарха Николая II, давшего согласие на строительство мусульманского здания с минаретами, заметными с разных точек имперской столицы, щедрость бухарского эмира, без поддержки которого дело бы не увенчалось успехом, настойчивость петербургских татар, убеждённых в своём благодатном намерении.

Долгим был путь общины к открытию мечети. Ещё в конце XVIII века свыше пятисот военнослужащих-мусульман обратились к властям с прошением о пожаловании им молитвенного дома и отводе места для «магометанского кладбища». В 1803–1804 годах по заказу военного ведомства были выполнены оригинальные проекты мечетей зодчих Андрея Воронихина (Татарское подворье, 1804) и Луиджи Руска (Татарская мечеть в лейб-гвардии Измайловском полку, 1803). Оба любопытных проекта остались «бумажными», нереализованными, а места для проведения молитв выделялись лишь в казармах. В 1862 году военному гвардейскому ахуну Мухаммед-Алиму Хантемирову было отказано в его прошении начать сбор денег на строительство в Петербурге каменной мечети с минаретом. По переписи гражданского населения в 1869 году из 1700 мусульман, постоянно проживающих в Петербурге, татар было 1585 человек. Таким образом, татарский Петербург, пусть и малочисленный, составляли в основном уже не военные, временно расквартированные в столице, а постоянные жители, среди которых особое место занимали официанты ресторанов — уроженцы Касимовского уезда Рязанской губернии.

Наконец, в 1881 году с просьбой о возведении соборной мечети в Петербурге от мусульманской общины обратились ахуны 1-го и 2-го магометанских приходов Мухамед-Шакир Юнусов и Атаулла Баязитов, петербургский 2-й гильдии купец Рахметулла Халитов и Абдулла Кутаев. Разумеется, такой важный бюрократический вопрос опытнейший уфимский муфтий Салимгарей Тевкелев (а именно в его юрисдикции находились мусульмане Петербурга) предварительно согласовал с директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД А. Н. Мосоловым. Речь тогда шла об учреждении общественной организации по сбору пожертвований — «Комитета по сооружению в Санкт-Петербурге соборной мечети и по сбору пожертвований». Собранные средства предназначались на возведение мечети, со школой для мальчиков и богоугодным заведением для больных при ней. Изначально сбор пожертвований осуществлялся только среди проживавших в городе татар. С начала основания Петербурга татары составляли абсолютное большинство и численно превышали представителей других мусульманских народностей. На основании поступавших от Атауллы Баязитова отчётов Оренбургское магометанское духовное собрание (так именовался тогда татарский муфтият, переведённый властями в Уфу, но архаично называвшийся «оренбургским») должно было ежегодно сообщать министерству о сборе пожертвований, а также представить смету расходов на постройку мечети.

Фото: Юлия Калинина

Впрочем, денег поступало очень мало, поскольку власти разрешили сбор пожертвований лишь среди мусульман, проживавших в Санкт‑Петербурге. Так или иначе, к 1902 году в распоряжении татарской общины имелось примерно 44 тыс. рублей. И всё же решили приступить, планируя строительство скромного здания, которое должно было появиться неподалёку от расположения двух «магометанских приходов» — 1‑й приход размещался в квартире по адресу: Глазовская улица, 9 (ныне ул. Константина Заслонова); 2‑й, касимовский приход — на набережной реки Мойки, 22, кв. 28. Однако к стройке так и не приступили — и, как оказалось, вовремя.

По итогам принятия манифеста о веротерпимости столичные мусульмане смогли инициировать открытие уже Всероссийской благотворительной кампании по сбору средств на сооружение петербургской мечети, размах которого сразу стал ощутим. Был учреждён Комитет по постройке соборной мечети в Санкт-Петербурге, в который вошли подполковник Абдул-Азиз Давлетшин (к моменту завершения строительства генерал-майор); секретарь ― капитан А. Жантиев; ахуны ― Атаулла Баязитов, Мухаммед-Зариф Юнусов; генерал от кавалерии Г. Д. Чингисхан, генерал-майор А. Шейх-Али, статский советник литовский татарин Д. Смольный, надворный советник Искандер Валихан, капитан А. Сыртланов, известные петербургские купцы Хайрулла Халитов, Х. Ялышев, Мухаммед-Алим Максутов, Атаулла Байрашев, домовладельцы Фаттахетдин Таканаев, Хусаин Акчурин, А. Адиятов, Ибрагим Батырбаев, Нигматулла Яфаров, Назир Бекбулатов. Уже в первый год деятельности Комитету удалось собрать более 100 000 рублей. Однако решающее значение в возведении мечети сыграл один человек, хорошо осведомлённый о планах петербургских мусульман.

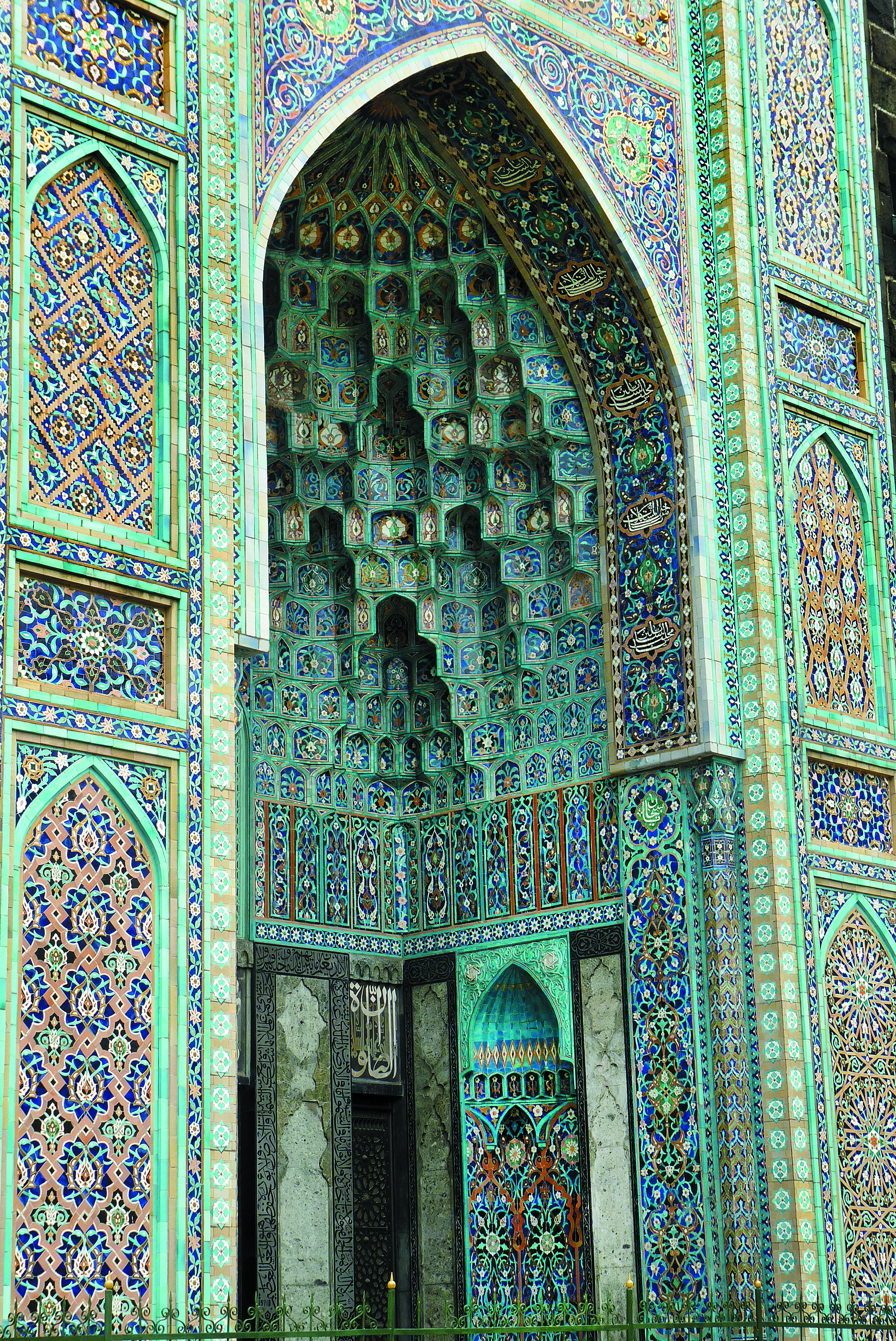

Во время пребывания в Санкт‑Петербурге эмир Бухары Сеид Абдул-Ахад хан (напомним, что Бухарское ханство находилось под протекторатом России, пользуясь широкой автономией во внутренних делах) во время аудиенции у Николая II поднял вопрос о возведении мечети. В 1906 году члены Комитета обратились к эмиру за содействием в строительстве мечети. Эмир с разрешения императора выделил деньги на покупку части земельного участка. Таким образом, появились два земельных участка на Кронверкском проспекте. Именно решающее участие бухарского эмира повлияло на последующий облик Петербургской мечети, напоминающей в северном городе о дивной красоте майолик Самарканда.

.jpg)

Ленинградская мечеть. Интерьер. 1970-е

(Памятники архитектуры Ленинграда. Л., Стройиздат, 1972. С. 406)

В ходе проведённого конкурса предпочтение было дано проекту Николая Васильева, гражданского инженера и художника-архитектора, выпускника Института гражданских инженеров имени императора Николая I и Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. К работе также привлекли гражданского инженера литовского татарина-мусульманина Степана Кричинского. Проект мечети и заявку о выдаче разрешения на производство работ 14 декабря 1908 года в Городскую управу представил А. И. фон Гоген. Академик архитектуры Александр Иванович фон Гоген осуществлял общий надзор за строительством мечети, так как являлся инспектором по строительной части при кабинете Его Величества.

Над мозаичным оформлением портала, купола и минаретов трудились мастера в посёлке Кикерино близ Гатчины, где находились мастерские Художественно-керамического производства «Гельдвейн ― Ваулин». Эскизы медальонов для фасада здания были выполнены крымским татарином Ильясом мурзой Бораганским, известным издателем, владельцем «Первой специализированной, артистической и художественной электропечатни».

Церемонию торжественной закладки мечети приурочили к 25-летию вступления эмира бухарского на престол. В период с июля по ноябрь 1909 года вырыли котлован и выполнили работы «нулевого» цикла. По традиции тех лет была заказана специально для закладки серебряная дощечка с выгравированным памятным текстом:

«1910 года февраля 3 дня в присутствии генерал-адъютанта шейха Абдул-Ахад хана эмира Бухарского и других почётных гостей заложена сия мечеть на земле, подаренной С.-Петербургским мусульманам Его Высочеством Эмиром. Да славословят в этом верующие Всевышнего о здравии главного жертвователя и всех тех лиц, кои денежными взносами или личным трудом содействовали возведению этой мечети».

В последующие годы в «Кратких цифровых отчётах Комитета по постройке Соборной мечети» ежегодно указывались суммы, потраченные на приобретение строительных материалов и оплату выполненных работ. К празднованию 300-летия Дома Романовых мечеть была готова вчерне, здание отапливалось, но внутренние отделочные работы не были закончены. Мечеть была торжественно открыта 22 февраля 1913 года в присутствии эмира бухарского Сеид‑Мир-Алим хана (сына покойного Сеид Абдул-Ахад хана) и хана Хивинского Сеид‑Асфендиар‑Богадура, специально прибывших в Санкт-Петербург из Туркестана в связи с торжествами.

Завершить строительные работы предполагалось в конце 1914 года, но финансирование резко сократилось в связи с начавшейся Первой мировой войной. В сентябре 1915 года Комитет принял необычное решение: для сбора суммы, необходимой для окончания работ, мечеть открыли для платного осмотра. Фирма «Гельдвейн ― Ваулин» прекратила керамическое производство, так как начала выпуск снарядов. Майоликовая отделка интерьера мечети (михраба) не была закончена. В конце 1917 года на заводе «Сан-Галли» размещён и выполнен заказ на изготовление чугунной ограды вокруг территории мечети. Детали отделки мечети выполнены по рисункам художника Л. Максимова, который специально выезжал в Самарканд для снятия копий орнамента мечетей Шах-Зинда и Гур-Эмир.

Имам Ленинградской мечети Жафяр Пончаев и один из старейших прихожан Осман Брундуков

у копии Корана Османа. 1980-е. Фото Алексея Варфоломеева. Из архива Али Брундукова

Цитатами из сур Корана украшены стены соборной мечети снаружи и внутри, а медальоны на фасаде со стороны Кронверкского проспекта гласят: справа — «Выстаивайте молитву»; слева — «Аллаху известны ваши деяния». Важна и надпись на портале над центральным входом: «А когда вы закончите молитву, поминайте Аллаха будь то стоя, сидя или лёжа. А если вы в безопасности, то совершайте молитву, как полагается. Поистине, молитва была предписана верующим и указано время её свершения» (Сура 4 «Женщины», аят 103). Над входом со двора (а именно он стал со временем основным) указано: «Войдите в сии [сады] с миром, без опасения» (Сура 15 «Аль-Хиджр», аят 46).

Мечеть сразу стала важной достопримечательностью, и при всём своём изысканном восточном облике гармонично вошла в строгое, классическое очертание города. Очевидно, это достигалось сочетанием ориентальности и стиля северного модерна, доминировавшего в петербургской архитектуре начала XX века.

Между тем работы в мечети продолжались и после тяжелейших петроградских послереволюционных зим; в 1920 году строительные и отделочные работы были полностью завершены. Радостное событие совпало со всё более заметным наступлением на религию, хотя положение ислама оставалось в 1920-е годы (по сравнению с православием) ещё устойчивым. Но уже в начале 1930‑х годов районная администрация предоставила подвал мечети базе «Ленгорплодовощ» для хранения картофеля. 10 июня 1940 года Ленгорсовет принял постановление «О закрытии мусульманской мечети». В январе 1941 года Управление делами искусств при СНК РСФСР сообщило, что против культурного использования бывшей мечети в Ленинграде не возражает, при условии «сохранения фасадов и внутренних архитектурных деталей». В мае 1941 года Музею истории религии АН СССР по акту были переданы имеющие музейное значение вещи (к счастью, они сохранились в фондах нынешнего Музея истории религии), а здание мечети передали Ленгорздравотделу под склад медицинского оборудования.

Теперь на намаз ленинградские татары отправлялись через весь город, на Волковский проспект к Магометанскому кладбищу: до 400–500 человек в любое время года по пятницам и до 5 тысяч в дни Ураза-байрам и Курбан-байрам.

После окончания Великой Отечественной войны татары-фронтовики начали обращаться письменно с просьбами зарегистрировать общину и предоставить помещение для богослужений. В 1950-е годы они ездили в Москву, писали Н. С. Хрущёву, Г. М. Маленкову, К. Е. Ворошилову, однако всё было безрезультатно. Ещё в 1949 году здание бывшей соборной мечети по ходатайству директора Эрмитажа Иосифа Орбели было передано музею для открытия в нём филиала и размещения коллекции произведений искусства Средней Азии, что в известной мере сохраняло здание мечети в надлежащем виде, но отодвигало мечту татар вернуть место для своих молитв. Всё труднее было представить, что в советском Ленинграде могут когда-то возобновиться коллективные намазы.

Тогда татары стали просить разрешения построить на собственные деньги молельный дом или выделить другое помещение, причём их просьба была весьма причудлива — для намазов они хотели приспособить бывший костёл Святого Станислава. Но в 1954 году Управление по делам архитектуры рассмотрело вопрос о возможности строительства здания мечети у Магометанского кладбища и отклонило просьбу мусульман, сочтя её нецелесообразной.

И вдруг, неожиданно, постановлением Совета Министров от 12 декабря 1955 года было принято решение о передаче здания мечети верующим. Первый намаз состоялся уже 18 января 1956 года. Городская молва связывала возвращение мечети скорому прибытию в Ленинград правительственной делегации из мусульманской страны; первым иностранным гостем был президент Индонезии Сукарно, который заранее оговаривал посещение мечети. Вновь сановный владыка, как когда-то бухарский эмир, решил судьбу мечети.

Прекращение работ в связи с началом Первой мировой войны, революция и последующая разруха, особенности северного климата, закрытие мечети и превращение здания в склад, артобстрелы и бомбёжки во время Великой Отечественной войны, суровые блокадные зимы негативно сказались на общем состоянии помещений соборной мечети. Уже в середине 1930-х годов были зафиксированы первые выпадения облицовочных деталей с фасадов мечети. Татары собственными силами неоднократно ремонтировали крышу, делали внутренние косметические ремонты. С перерывами мечеть реставрировалась много лет, часто, вне намазов, бывала закрыта, поэтому многие ленинградцы и туристы не бывали здесь внутри, а лицезрели фасад. И тем не менее мечеть действовала, здесь служили имамы, имена которых помнят старожилы нынешней общины — это Абдулбари Исаев (впоследствии он стал уфимским муфтием), Хафиз Махмудов, Жафяр Пончаев. А когда‑то здесь служили и выдающийся татарский богослов Муса Бигеев, и выходцы из большого нижегородского села Ключищи Якуб Халиков и Камалетдин Басыров. Их биография, служение изучены в многочисленных работах, посвящённых петербургскому татарскому краеведению.

Мечеть ныне объединяет прихожан разных национальностей. Построенная всем мусульманским миром Российской империи, она имеет особое значение для татар. Неслучайно, что связи мечети с Татарстаном всё более укрепляются. Здесь бывал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Выступая перед активистами татарских общественных организаций, Рустам Минниханов отметил, что такие встречи важны как для руководства Республики Татарстан, так и для самой общины. Татарская община ведёт серьёзную работу по расширению сотрудничества между Казанью и Санкт-Петербургом, что, в свою очередь, позволяет объединить усилия для решения насущных проблем и укрепить дружеские межрегиональные отношения. В городе активно действует Постоянное представительство Республики Татарстан. Примечательно, что Рустам Нургалиевич напомнил одну из своих бесед с Президентом России, во время которой Владимир Владимирович Путин вспоминал о своём участии в реставрации Петербургской мечети. Мечеть, действительно, требует постоянной заботы. Её строительство и возвращение стали воплощением желания татар обрести в родном для них городе пространства для молитв. Обращения ко Всевышнему уже много лет восходят с берегов Невы.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев