Вспышки памяти

Казань — город, где я родилась и жила почти пятьдесят лет — в годы войны находился в тылу. Мне было пять лет, когда началась война, но что это такое, дети узнали быстро. И взрослели быстрее. Память вспышками освещает отдельные страницы жизни. А папин военный дневник помог воспоминаниям обрести конкретные даты.

Светлана Морозова. 1942

Тёмные окна

Тревожный звук сирены, мы бежим, а зимой нас с соседом Вадимом везут на санках в бомбоубежище. Оно вырыто в Лядском саду. Я отлично помню это место, и почти всегда, когда прохожу мимо, мой взгляд невольно обращён туда — почти на углу при пересечении улиц Горького и Комлева (ныне Муштари) был выход из садика. Видимо, ближе от дома убежища не было. А вот мы сидим на лестнице запасного выхода детского сада № 15. Когда-то он, вероятно, был парадным (с улицы Большой Красной), мы же заходим со двора (с улицы Комлева). На ступеньках сидели детки всех групп тихо-тихо, знали, что гудок тревоги — это война. Звуковой сигнал всегда действует сильно на человека. Поэтому память о войне выхватывает прежде всего это. На улицах погасли фонари. И, когда они загорелись, я спросила маму: «Теперь всегда будут такие лампочки?» Мама ответила: «Всегда!» Опять мой вопрос: «А зачем?» Это реакция ребёнка, который с пятилетнего возраста не помнил светлого города. Казань несколько раз подвергалась налёту отдельных вражеских самолётов во время боёв под Москвой и в Сталинграде (только 9 сентября 1942 года трижды объявляли военную тревогу, и вечером того дня впервые заговорили зенитки. 26 сентября город был объявлен на «угрожающем положении»). С первых дней войны была введена светомаскировка — окна были крест-накрест оклеены бумагой, вечером опускали шторы из чёрной бумаги.

Центральный музей ТАССР. Фото В. Л. Лаптева. НМ РТ

Дом старой Казани

Наша квартира находилась в деревянном двухэтажном доме на улице Комлева на три семьи. В конце XIX века квартиру занимала одна семья адвоката Бельского. В 1920-е годы часть этой квартиры стал снимать мой дедушка. Комнаты — анфиладой, все проходные, большие коридоры, передняя, кухня с русской печью, туалет общего пользования. С началом холодов 1941 года водяные трубы полопались. За водой ходили на колонку через дорогу, а когда она замерзала — под гору. Печи топились дровами, зимой дровники заваливало снегом, и приходилось их откапывать. Снега было очень много, к уборке привлекались все жители, в том числе учёные. Снег, дрова, вода и прочее — мы это прошли. Как вчера помню: сижу у раскрытой дверцы печки с соседкой, смотрю на огонь, прогорающие дрова и чего только не придумываю. Топили печку по очереди, она согревала две наших комнаты и комнату соседки. Частенько не было электричества. На этот случай были старинная керосиновая лампа и изобретение войны — коптилка.

Комнаты в квартирах были проходные, и тем не менее эвакуированные у нас и у соседей жили. У нас сменилось две семьи — обе из АН СССР. Все жили дружно.

В Казань и Татарскую республику было эвакуировано около семидесяти крупных предприятий с Украины, Белоруссии, Прибалтики, Ленинграда, Москвы и других регионов с их инженерами, рабочими и членами семей. Естественно, что в зданиях школ и вузов разместились госпитали, музей уплотнили — там разместился «Аэрофлот» (долгое время после войны день зарплаты в музее называли «днём авиации» — как эхо войны). Я помню Водопьянова. Оказывается, в феврале 1942 года он выступал в Казани — рассказывал о полётах на Берлин, Данциг. Помню, из блокадного Ленинграда приехал П. Е. Корнилов — заведующий отделом Русского музея, меня поразило, как он рассказывал — его семья из столярного клея делала холодец, это их спасало. Мне он привёз, а потом не раз присылал детские книги, напечатанные в Ленинграде. Маме подарил сборник романсов и песен с нотами, хорошая бумага, обложка красивая — розовая, глянцевая. Тогда я ещё не понимала, какой же это подвиг: во время блокады выпустить такое совершенство. Я потом тоже пользовалась им. А мама часто играла на пианино и пела. Запомнились в исполнении мамы и родственников «Землянка», «Синий платочек» и др.

Мама за фортепиано. 1942

На праздники собирались, главным тостом был тост «За победу!», главным блюдом был винегрет. Население Казани увеличилось почти вдвое. Отсюда трудности с продовольствием, транспортом, огромные очереди в баню (мы с бабушкой и мамой выстаивали в них около часа). Выросли цены на рынках. Папа приводил такие сравнения: зарплата директора музея составляла 500 рублей, а буханка хлеба на рынке стоила 180 рублей. В какой‑то степени выручали огороды — всем желающим (их было более 70 тысяч человек) выделялась земля под огород около Казани. Музейный огород находился там, где сейчас улица Заря.

А вот ещё «картинка из войны»: все прильнули к радиотарелке (радиоприёмник из красного дерева, подарок дедушке от Орджоникидзе — была надпись — в начале войны забрали). Все, особенно вечерами, слушают «В последний час» — сообщения с фронтов. Звучали фамилии: Конев, Жуков, особенно нравилась фамилия Рокоссовский. Ещё — карта на стене у папиной кровати, где он красным отмечал освобождённые города, я ему с радостью помогала.

Доктор мама

Семья была интернациональной. Мама, Фарида Файзулгаяновна Кильматова, в декабре 1941 года окончила на полгода раньше срока Казанский медицинский институт как педиатр. В январе 1942 года поступила в ординатуру к профессору А. Г. Терегулову, в феврале была направлена на сыпняк, а в апреле призвана на работу в эвакогоспиталь и всю войну была хирургом, капитаном медицинской службы. Настрадалась вволю, и когда после войны профессор Л. И. Шулутко пригласил её в основанный им Институт травматологии и ортопедии, она отказалась, стала терапевтом, защитила диссертацию по кардиологии.

В годы войны мама была заведующей хирургическим отделением эвакогоспиталя. Она говорила, что порой вместе с санитарками и выздоравливающими ей приходилось разгружать санитарные машины, а вес её был — сорок два килограмма, и тут же оперировать. Часто вызывали ночью…

Мамино отделение было на первом этаже, там лежали тяжелораненые, на втором — ходячие. Я ходила всюду. Как радовались раненые! Видимо, вспоминали своих. Я не стеснялась: просили рассказать о детском садике — пожалуйста, прочитать стихи или спеть, станцевать — пожалуйста, прямо в палате. Помню и наши детсадовские выступления в госпитале. Там был лекционный зал, чуточку амфитеатром. Мы давали официальные концерты.

Госпиталь находился в здании Художественного училища (угол улиц Л. Толстого и К. Маркса). Очень красивое здание, построенное в 1904 году архитектором Карлом Мюфке. А я помню его и «военным» — «изнутри». Двери запомнились — я сама не могла их открыть. Холл широкий, двухсветный и вдоль него скульптуры… Дома часто никого не было, и из детского сада, потом из школы я часто приходила в госпиталь и оставалась там ночевать в мамином кабинете. Мама оставляла мне компот из сухофруктов из положенного ей пайка. Когда доводится проходить мимо, смотрю на окно её кабинета в торце здания, около забора и ворот. Оно выходит в палисадник.

Госпиталь. Мама Светланы Морозовой —

Фарида Файзулгаяновна Кильматова (второй ряд, третья слева).

Папа — Владимир Михайлович Дьяконов. НМ РТ

Папа и музей

Папа, Дьяконов Владимир Михайлович, — директор Госмузея ТАССР (был им почти сорок лет). В 1937 году во время командировки в район он простудился. Перенёс менингоэнцефалит, и в армию его не брали из-за остаточных явлений. Он подавал заявление добровольцем. И помню, что мы с мамой стоим у военкомата: папа, наголо обритый, с рюкзаком — опять отказали, признав ограниченно годным.

Во время войны особенно важна была агитационная и культурно-просветительская работа. Папа и музейщики читали лекции в городе и республике. По железной дороге курсировал агитвагон музея, устраивались выставки. Остались папины дневники тех лет — в месяц папа выступал десятки раз. Он рассказывал, что однажды, когда был в районе, услышал речь И. В. Сталина по радио. Это было 7 ноября 1941 года. Тут же сообщил колхозникам. Что началось! Село долго не спало, заголосили гармошки. Говорил, что не помнил в своей жизни такого сильного чувства, которое так переполнило его и всех, кто об этом узнал — Сталин в Москве! Это был «сильный ход» — немцы под Москвой, а Сталин в городе. Мобилизовывало, поднимало веру в победу!

Ещё картина из памяти. Искорёженная немецкая техника — танки, самолёты, орудия и везде немецкие кресты. Они меня поразили — такие рисовали наши мальчишки в детском саду. И вот они передо мной. Это была первая большая выставка в стране «Великая Отечественная война советского народа», открытая в июне 1942 года. Она открылась в ТЮЗе. Как потом я узнала, папа был директором этой выставки, именно он всё вывез из Москвы на трёх железнодорожных платформах. Кроме этого, документы, добытые из Центрального штаба партизанского движения, из редакции «Красной звезды», главного артиллерийского управления. Совет выставки возглавляли академик А. М. Деборин, в состав его входили академики О. Ю. Шмидт, Е. С. Варга, Е. В. Тарле. Оформляли художники казанские и из студии Грекова. Все они в Казани были в эвакуации. О выставке писали в «Правде» и даже в английской и американской печати. Воспоминания о том, как она «собиралась» папой, можно прочитать в его книге «Моя жизнь и музей», вышедшей в Казани в 2006 году. А мне запомнился из детства его рассказ, что с выставки, которая, в общем, охранялась, пропало трофейное оружие. «Воров» поймали — это были мальчишки двенадцати и четырнадцати лет. Когда их спросили, зачем им оружие, они ответили: «Хотим уйти в партизаны»…

Папы, как и мамы, тоже часто не было дома. Кроме работы в музее, он был хранителем архива Ленинградского Пушкинского дома. Охранница в музее была одна, и после дневной работы он сам дежурил ночью до 3–4 утра, и так три месяца, пока архив не был вывезен. На строительстве оборонительных рубежей за Волгой он был заместителем начальника по политчасти ВПС. Как член ГК ВКП(б), выезжал в длительные командировки налаживать политмассовую работу в районы республики. В 1943 году ОК ВКП(б) назначил его руководителем по обследованию Управления по делам искусств, папа был членом республиканской комиссии по истории Отечественной войны, занимался подготовкой к весеннему севу и заготовкой овощей для города. Однажды привёз несколько больших морковин, я удивилась названию — «кормовая», но все были довольны, она нас подкормила витаминами.

При всей занятости, папа водил меня в цирк, театр, кино, читал книги. Запомнилась большого формата, толстая — «Сказки Андерсена», «Русские народные сказки». Ходили на городскую ёлку и «Русалку» Даргомыжского в оперном театре. Выбор оперы для девочки, входящей в мир музыки, был идеальным. Впоследствии своих сыновей я повела на «Князя Игоря», и, как они говорят, «это был правильный ход».

Мама и папа были великими тружениками, беспредельно преданными делу. Несмотря на то, что дедушки мои были репрессированы, родителей приняли в партию в годы войны.

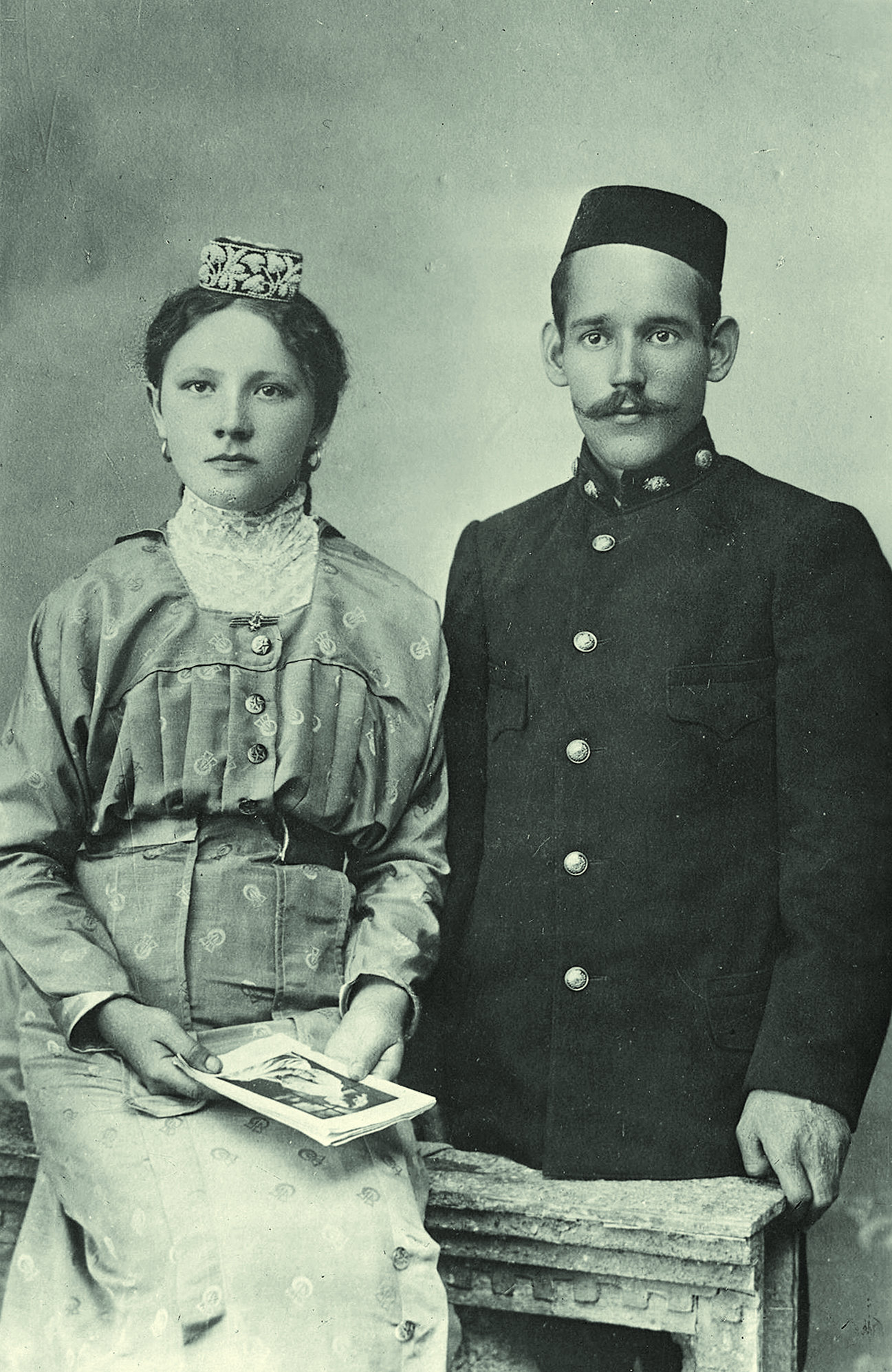

Бабушка и дедушка. 1916

Бабушкино молоко

Нашей кормилицей была бабушка Гульсум Сагдеевна Кильматова. В юности она окончила известную светскую татарскую школу в Иж‑Буби, учительствовала, как и её муж Файзулгаян Мугалимович (был инспектором школ, организатором и директором татарского педагогического техникума в Екатеринбурге, потом начальником планово-экономического отдела строительства завода СК-4). К сожалению, он дважды был репрессирован, реабилитирован посмертно — погиб в ссылке в Красноярском крае от рук бандита, почти как в фильме «Холодное лето 53-го». Во время войны пригодилось бабушке второе образование — курсы счетовода. Работала она на Казанском молокозаводе. На обед сотрудникам давали молочные продукты, и она приносила это в дом — подкармливала семью. Кроме того, ездила в деревни — выменивала вещи на продукты. Она очень экономно, расчётливо вела домашнее хозяйство. Когда резала хлеб, то крошки собирала в ладонь и отправляла в рот — так было и позже. Говорила мне, что нужно бережно относиться к продуктам, всё, что положено в тарелку, съедать, ибо это результат труда людей.

Дорогие мне мама, папа, бабушка были за свой труд в годы войны награждены медалями.

.jpg)

Ёлка в детском саду.

Наш любимый детский сад

Детский сад, который я посещала, имел свою историю: первый в Казани, основанный А. Самойловой — женой профессора, известного физиолога А. Ф. Самойлова. В этот детский сад в своё время ходили мои мама и дядя, а в годы войны — я и несколько детей сотрудников музея.

Несмотря на войну, в городе, дома, в детском саду устраивали для детей ёлки. Папа организовывал их для детей сотрудников музея в своём кабинете. Также делали подарки с выставки — мне подарен был кукольный двухтумбовый стол, как настоящий. В детсаду и в музее нас фотографировали. Я была выдумщицей и очень инициативной — однажды сказала, что завтра придёт фотограф, все должны быть нарядными. На утро воспитатели были удивлены. Позвонили папе. Любящий папочка выручил — прислал фотографа.

В детском саду кормили очень прилично и вкусно. Любили музыкальные занятия и рисование. Что рисовали? Свою жизнь в детском саду и, конечно, войну, хотя, на наше казанское счастье, военных действий не видели. Впоследствии, когда я работала в Госмузее ТАССР и строила экспозицию по Великой Отечественной войне, то включила наши рисунки, подаренные папе как шефу детсада, в экспозицию.

Детский сад хорошо подготовил нас к школе. Первые полгода я училась без усилий: умела читать, писать и считать. Перед первым классом папа повёз меня на пароходе до города Горького (Нижний Новгород), потом на поезде привёз к своей маме, сестре и её детям в город Владимир. По дороге покупал мне разные ягоды, в Казани их есть не приходилось, в Горьком ходили в кино — я впервые увидела кинохронику военных действий. В Казани в кино бывали редко, не до того… Владимир — тихий, уютный — прошли ранним утром пешком. Тётя была главным ветврачом области. Постоянно в разъездах. Дети — я и три сестрёнки — на попечении бабушки Веры Андреевны. На ней было и хозяйство — на откорм тёте коллеги посоветовали взять поросят (она, как и бабушка, не была приспособлена к такой работе, но жизнь заставила).

Однажды поздно ночью просыпаюсь — стоит моя мама, приехала за мной. Ехали в Казань через Москву. Вышли на Охотный ряд из метро — салют! Я видела впервые, и то чувство восторга, которое испытала тогда, сопровождает меня всю жизнь.

.jpg)

В детском саду. Светлана — слева. 1942

Первоклассница

К школе готовились, как и все. Мне сшили бархатное синее платьице с белым воротничком — то платье было самым нарядным в моей той жизни. Тетради мне сшил из разных листов папа. Несколько их сохранилось. Первый портфель «откопали» в семье — он был коричневый брезентовый с кожаными ремешками и деревянной ручкой, несколькими карманами. Видимо, семейный — мамин или дядин. Потом появился бледно‑зелёный настоящий портфельчик. Были у меня маленькие тоненькие цветные карандаши в коробочке — американская помощь.

Школа № 15 имени Песталоцци была рядом — когда дети выстраивались на утреннюю зарядку перед уроками, то это происходило у нас под окнами. Здание деревянное, двухэтажное, занимались в три смены. На его месте сегодня скверик перед Музеем В. И. Ленина. В школе сохранялись традиции, преподавали учителя, работавшие ещё в гимназии, и до десятого класса (школа женская) мы беспрекословно подчинялись школьной дисциплине. В младших классах я была и санитаркой (повязка нарукавная у меня сохранилась), и учебным сектором.

В 1944–1945 годах нас, учеников, подкармливали — помню из еды щи и чёрный хлеб. Однажды заболела наша учительница Мария Александровна. Мы всем классом собрали свои кусочки хлеба и пошли её навещать. А в музыкальной школе даже баловали — давали пряники! Иногда я приносила их домой, и бабушка намазывала тонким слоем масла. До сих пор это — лакомство.

Первоклашки, мы шили и вышивали кисеты, собирали туда мыло, махорку. Клали записки. Не сразу после войны мы перебрались в наше основное здание — там размещался госпиталь. Оно находилось рядом, и, выстроившись «цепочкой», мы передавали учебные пособия, книги друг другу. Как переехали, там и прошла наша замечательная, полная открытий школьная жизнь.

Концерт Победы

Кроме общеобразовательной, я училась в музыкальной школе № 1. Туда я поступила, будучи ещё в детском саду. Однажды на музыкальное занятие пришли преподаватели, прослушивали всех и выбрали троих — мальчика Глеба, меня и Музу Манукьян, которая потом пошла по музыкальной линии. Занятий в школе было много, из детсада нас отпускали, когда все дети спали. Самостоятельно мы переходили, держась за руки, через две дороги — благо, что движение было не интенсивное. Потом проходили по диагонали центр города — у Дома Кекина пленные мостили дорогу. Я проходила площадь Свободы и выходила на берег Казанки к дому учительницы, зимой съезжала к нему на нотной папке. В музыкальной школе первоначально не хватало классов. Она располагалась в деревянном доме, когда-то принадлежавшем семье Боратынских. Концерты и экзамены проходили в небольшом зале с деревянными колоннами, мы с Музой по очереди были конферансье. Из школы вышло много хороших музыкантов — лауреат премии имени Чайковского Ирина Бочкова (кстати, мы были с ней в одной группе детсада), композитор Рустем Яхин, композитор София Губайдулина. Школе я благодарна — хоть и не стала музыкантом, но она меня научила не только любить музыку — музыка вошла в мою душу. Ещё я ходила в Дом пионеров в танцевальный кружок. 2 мая 1945 года наш коллектив выступал на сцене театра (тогда на улице Горького в одном здании были и оперный, и драматический татарский театры). Наш номер был заключительным. Несколько десятков девочек и мальчиков старшего возраста исполняли зажигательный русский танец, затем наступала тишина, и из глубины сцены выступала плавно с платочком в руке я. Бурно хлопали. После нашего номера зал пел гимн Советского Союза, а мы с папой поспешили домой.

С папой 9 мая 1945 года. Казань.

На лестнице театра к папе обратились знакомые журналисты: «Володя, наши взяли Берлин! Беги в зал, сообщи». Когда об этом объявили, зал взорвался. Снова стали петь гимн, на сцену вынесли знамёна. Никто не хотел расходиться, люди обнимались, целовались.

…Идём с папой по тихой ночной улице. Чтобы не будить соседей, не звоним, а тихонько стучим по водопроводной трубе — бабушкина кровать рядом, услышит. Но на этот раз услышал сосед снизу — выскочил в нижнем белье, с кулаками бросился на нас. Но, когда папа сообщил радостную весть, бросился обнимать его и кричать на всю улицу, чтобы соседи проснулись.

9 мая 1945 года помнится, как и всем, отлично. Утром мама приходит из госпиталя — плачет. Ночью скончался раненый. И её слёзы были из сердца — вырвалось напряжение военных лет. Мы с папой едем в музей, по пути нас фотографирует журналист — фото сохранилось: моё бархатное платьице мало, из-под него видны штанишки, да и обувь уже тесна. Я оканчивала первый класс… Сидим на подоконнике в Бауманском РК ВКП (б) на улице Баумана, 2 этаж. Разбрасываем листовки. Все высыпали на улицы — хотелось быть вместе, слиться в единстве. Незабываемо. Неповторимо. По улице проезжают артисты цирка Дурова в коляске, запряженной животными…

У каждого свой День Победы. В жестокой, суровой, кровопролитной войне, жизни, полной лишений и счастливых моментов, именно они, как искорки, вспыхивают в памяти.

Фотографии из семейного архива

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев