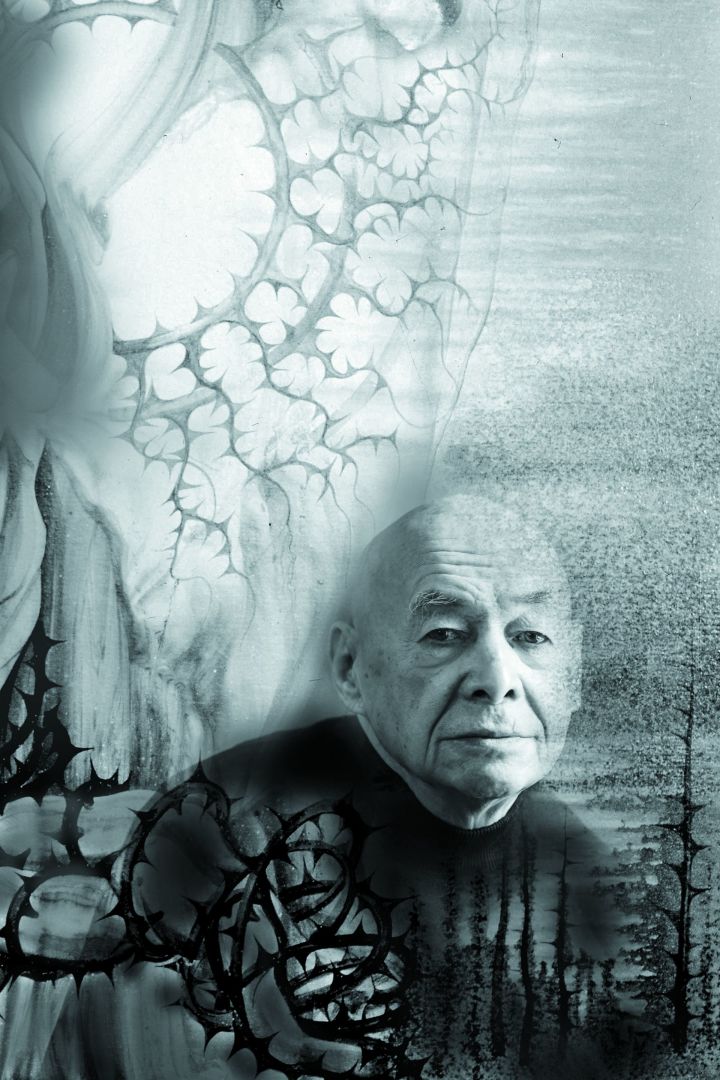

Надир АЛЬМЕЕВ. Картина рождается из точки

Он не мог не стать художником, потому что творческое излучение от окружения отца, народного артиста ТАССР Усмана Альмеева, было велико. Он рос в среде татарской интеллигенции — людей одарённых, трудолюбивых и гордых. Они не били себя в грудь и не кричали: «Мы — татары!» Вместо этого, они созидали: писали книги и пьесы, создавали картины и скульптуры, сочиняли песни, ставили спектакли, играли на сцене…

Он не мог не стать художником, потому что творческое излучение от окружения отца, народного артиста ТАССР Усмана Альмеева, было велико. Он рос в среде татарской интеллигенции — людей одарённых, трудолюбивых и гордых. Они не били себя в грудь и не кричали: «Мы — татары!» Вместо этого, они созидали: писали книги и пьесы, создавали картины и скульптуры, сочиняли песни, ставили спектакли, играли на сцене… Это был цвет татарской нации, её культурный генофонд. Именами многих из них сегодня названы улицы Казани, о них написаны воспоминания…

В этом году Надир Усманович отмечает своё 75-летие, на «праздничном» столе лежат карандаш и бумага. Впереди новый проект!

— Сначала появляется страх перед белым пространством чистого листа, — признаётся Альмеев. — Это как у путника, который вышел в заснеженное поле, где нет ориентиров. Куда идти? Непонятно. Рождается картина от точки, от случайного штриха…

Скудный луч

Живопись — тёплая рыхлость жизни. Живописцы ловят переливчатость цвета, движение полутени, влажный взгляд… Альмеев видит мир иначе. Перед ним — всеобъемлющая конструкция, поддерживающая мироздание. Жизнь, обрамляющая его, холодна и сдержанна. Она остывает лавой, и тогда на горизонте вырастают марсианские пейзажи, в замёрзшем водопаде становятся различимы лица. Мускулистое тело изогнулось на острых скалах, обвисли крылья. Терновый венок рвёт плоть. Кони гремят железом. В полёте застыли чайки, рождённые из складок паруса и кривых лучей, которые на рассвете были голыми сучьями древа. Графика Альмеева звучит стихами Мандельштама:

Скудный луч холодной мерою

Сеет свет в сыром лесу.

Я печаль, как птицу серую,

В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей

раненой?

Твердь умолкла, умерла.

С колокольни отуманенной

Кто-то снял колокола.

И стоит осиротелая

И немая вышина,

Как пустая башня белая,

Где туман и тишина…

Свет в мастерской

В тесной мастерской художника стоит офортный станок (подобные, но более громоздкие были у средневековых гравёров). Готовые картины в рамах повёрнуты к стене. Одна выставлена на обозрение: на ней — Тукай и цветущий шиповник. Поэт оглядывается на потомков, в его глазах — удивление, недоумение…

В старом буфете под орех с чайной посудой и баночкой мёда — выцветший снимок, подписанный хозяину мастерской по-арабски в 1976 году. На нём — Баки Урманче, с седым дымком вдохновения на голове, бросает взгляд в высокое окно Дома Сандецкого — там вьюга февральская гонит прохожих по улице Карла Маркса. Тренькает трамвай…

Рядом с татарскими классиками белеет гипсовый медальон с Сальвадором Дали. Все гении в гости к нам! Под стеклом в шкафу ещё одна фотография: вихрастый Надир в модном галстуке, похожий на эстрадного артиста, смотрит из далёких 70-х на Надира Усмановича нынешнего — попыхивающего сигаретой с золотым фильтром и иронично ухмыляющегося. По сути это два разных человека. Первый — как молодое деревце, которое пробуют на прочность волжские ветра; второй, прошедший центрифугу времени, уже с облетевшей кроной, крепко держится корнями за родную землю.

С годами Надир Альмеев стал похож на гравюру. Ничего лишнего в одежде, в жестах. Образ художника приобрёл лаконичную завершённость. Композиция закольцевалась. Вокруг задумчивой статичности художника носится женская сущность по имени Наталья, его правая рука и активизация мысли в пространстве. Её лицо со строго очерченным носом и скулами тоже стало гравюрой. Жёны-единомышленницы со временем становятся одним целым со своими мужьями, их продолжением. Они ограждают, защищают, предугадывают. Они — соучастницы процесса.

Мой первый учитель

— Это на выставке Баки Идрисовича в ИЗО-музее, — поясняет Надир Усманович, показывая снимок мастера. — Все скульптурные работы, у него за спиной, при мне создавались. Я помогал ему в это время в мастерской на улице Производственной, ныне — Королёва. Баки абый меня многому научил. Обычно я просто смотрел, потом повторял…

Вспоминаю, как выгружали мраморы с Урала… Баки абый надевал брезентовый фартук, брал в руки молоток, скарпель, троянку (всё те же нехитрые инструменты со времён античности) и начинал ваять — отсекать лишнее.

Так в мастерской появились новые «постояльцы»: Тукай, Фатих Амирхан, Галимджан Ибрагимов, Шаехзада Бабич, Шигабутдин Марджани...

Мрамор — подобен глыбе льда, а вот дерево, оно — тёплое. С детства сопровождало человека, и так до самой смерти: люльки из него делали, санки и лыжи гнули, ложки резали, лодки долбили… И наконец, из сосны выпиливали кабер тактасы — могильную доску.

Баки Урманче перед открытием персональной выставки в ИЗО-музее. 1969

Помню, как Урманче вырезал из комеля среднеазиатской груши старика. Голова получилась похожей на узловатый придорожный пень. «Сагыш» («Раздумье») — так назвал Баки абый эту работу. В этом старике он изобразил себя, уставшего от пройденного жизненного пути, закрывшего утомлённые глаза. В контрасте с ним смотрится скульптура «Весенние мелодии» — лёгкая, играющая. Ему позировала племянница моей мамы — Луиза.

Когда Урманче работал, то обычно негромко мурлыкал какую‑нибудь татарскую песню. Любил «Кара урман» или «Гульджамал». В моменты отдыха что‑нибудь вспоминал: о Соловках, где отбывал ссылку; о людях, с кем сидел… Профессура, историки, литераторы, артисты, священники… — лучшие представители народа! Разговаривали мы с ним на татарском.

Когда он приезжал в «город» (так называли центр Казани обитатели окраин) по своим делам: сестёр навестить, зайти в Минкульт, в Союз художников или писателей… — то обязательно заглядывал к своему старому другу Наки Исанбету и к моим «старикам». Обедал у нас, ложился на диван, с часок отдыхал. И дальше шёл. Праздники, дни рождения мы вместе отмечали. Круг его общения — артисты, художники, писатели — все друзья моих родителей. Это — Рустем Яхин, Назиб Жиганов, Мунира Булатова, Нияз Даутов, Айрат Арсланов, Ахмет Ерикей, Мустафа Нугман…

Как-то летом мы отдыхали на реке Белой в Дюртюлях, по соседству с нами — семья писателя Фатиха Хусни, с его сыном Рашидом я дружил с детства… Так вот, приезжает к нам Баки абый, но не затем, чтобы позагорать и с удочкой посидеть… Ему районная администрация машину выделила, и мы с ним колесили по соседним деревням в поисках этнографического материала. Он искал старые избы. Делал зарисовки интерьеров и резных наличников. Интересовали его печи, сундуки, полки, саке (небольшое возвышение в зале, на котором сидели и спали татары)… Мог понравившуюся деревяшку или корешок с собой прихватить. Старые шамаили, грубовато нарисованные на стекле местным художником — раньше ещё фольгу подклеивали, чтобы блестело — тоже с интересом разглядывал. Шамаили он и сам превосходно писал — так совершенствовался в искусстве каллиграфии.

Баки абый уразу не держал, барашка не резал, но Коран и каноны знал, а как же! Многое наизусть помнил. Всё-таки, родился в семье муллы…

Данте. Реминисценция к «Божественной комедии»

«Божественная комедия» и джаз

«Комедии» Данте повезло, её иллюстрировали Боттичелли, Уильям Блейк, Гюстав Доре (на тот момент ему исполнилось всего 23 года), Сальвадор Дали… И вот в этом ряду со своими работами, цвета «песчаной бури», неожиданно появляется Надир Альмеев. Всего, вместе с портретом Данте Алигьери, получился 101 лист. Работа началась в 1983 году и длилась бесконечно долго. Надо было пройти все круги этой структурно сложной поэмы, насыщенной мифами, метафорами и глубокими смыслами.

— Я не делал иллюстрации к песням Данте, — отметил Альмеев. — Работа задумывалась как реминисценция, так и на афишах к выставке было написано… Но это не из-за робости перед великими именами! Высказывание автора «Божественной комедии» всегда меня окрыляло в минуту сомнений: «Плюй на всё, иди своей дорогой!» Так и делаю…

Там, кстати, многое осталось «за кадром». Художники не сочли нужным изобразить или, не заметив, прошли мимо. Дали, как мне показалось, вообще не вникал в сюжет. Не спускался в Ад и не возносился в Рай! Его цветная графика эпатажна и поверхностна. Хотя вот литографии к «Дон Кихоту» — импульсивными штрихами и брызгами! — у него получились превосходные.

Рай

Ад

Я выбрал аллюзию как средство достижения поставленной цели. Работал под джазовые композиции. «Божественная комедия» и джаз, оказывается, сочетаются запросто. Особенно, блюз. Вот когда за Тукая взялся, то слушал отца. Кстати, он — автор текста трёх песен, ставших народными!

И туган тел!

Всё перемешалось в моей жизни: Данте, Тукай, джаз, татарские песни отца, стихи Мандельштама, Бодлера, Дэрдменда…

В Казани, вопреки Киплингу, Восток и Запад всё-таки сошлись. У нас во дворе на Островского проживали русские, татары, евреи, чуваши. Повсюду в Казани была слышна русская речь. Говорили на русском, книги читали на русском. Фильмы в кинотеатрах смотрели тоже на русском. Даже вывесок в городе на татарском не припомню. Кафе «Ял» и «Экият» — вот, пожалуй, и всё.

Да, дома родители в основном говорили на родном. По вечерам, когда собирались друзья, шутили, вспоминали, читали стихи и пели песни… — тоже на татарском. Но стоило мне переступить порог и выйти на улицу, то в голове как будто что-то переключалось. Так родной язык отходил на второй план, подзабывался.

Татарский мне вновь пришлось «вспомнить» в более взрослом возрасте, когда начал ездить по шабашкам — оформлять сельские клубы и дома культуры в райцентрах. Вот где была естественная среда обитания татарской речи!

Так, с шабашками, я постепенно добрался до прародины тюрков — Горного Алтая. И вот однажды, взобравшись на вершину, вдруг почувствовал, как будто вернулся… домой! Я остолбенел, и долго стоял, обдуваемый вольными ветрами, ощущая себя одним целым с природой и историей моего народа. В те же годы я открыл для себя «Глиняную книгу» Олжаса Сулейменова, и с тех пор постоянно к ней обращаюсь. Перечитываю, думаю…

Там на горе пришло понимание, что я больше тэнгрианец, чем мусульманин. Над нами — Небо, слева — Земля, справа — Вода, а внизу — Огонь подземный. В точке сопряжения и зарождается жизнь. Ислам оторвал тюрков от Природы, мы стали городскими жителями и утратили связь с реками, горами, лесами… Остались без энергетической подпитки, без живительной влаги, необходимой для жизни и творчества. Отсюда — все беды.

Вначале было «Слово…»

Импульс к созданию очередной серии графических работ у Альмеева, так или иначе, исходит от художественного слова. Оттуда искрит! От сказок и стихов Тукая, от завывающих кругов Данте, от поэзии Дэрдменда, Мандельштама, Бодлера, Хосе Эрнандеса…

И вот рука татарского художника потянулась к древнерусской былине, которую сочинил неизвестный автор, перебирая струны на крыловидных гуслях. Не называя себя, он упоминает своего предшественника, «старинного соловья» Бояна. От того, кроме легендарного имени, не осталось ничего, ни строчки. От безымянного песнопевца — шедевр, соединивший в себе поэзию, музыку, повесть, драму и даже кино! Только в этом «кино» вместо кадров звенящие, как сабля о кольчугу, слова:

…А того поганого Кобяка

Из железных вражеских рядов

Вихрем вырвал — и упал, собака,

В Киеве, у княжьих теремов.

— Мне нравится, как Заболоцкий переложил «Слово…», — говорит художник. — Он, само собой, пользовался подстрочниками, которые ему предоставили академики. Но, как поэт, он тонко прочувствовал того неизвестного древнерусского сказителя, и на свой лад переложил старинную песнь. И «Слово…» зазвучало! Посмотрите, как там передан пейзаж, как природа сливается с происходящими событиями, как прорисованы детали: «И скрипят их старые телеги. Голосят, как лебеди в испуге». У Жуковского и Майкова получилось более академичнее и тяжеловеснее, поэтому в своей работе я основываюсь на поэтическом переложении Николая Заболоцкого.

То же самое происходит и с оформлением литературного памятника. Все видят по-разному. Я, конечно, пересмотрел всех. Наверное, самый известный — это график Владимир Фаворский. Его иллюстрации к «Слову о полку Игореве» растиражированы и наиболее известны. Сразу вспоминаются плачущая Ярославна, тянущая руки к горизонту с крепостной стены, или былинные богатыри. Остаётся чувство упрощённости.

Дмитрий Бисти — хороший график-ксилограф, но то, как он оформил «Слово…», мне тоже не нравится. Поверхностно как-то. Художники идут по накатанной. Графический рисунок не должен сопровождать текст, чтобы дать читателю картинку. Если там написано: «И на стадо лебедей чуть свет выпускал он соколов десяток», ну, так что? Значит, надо нарисовать соколиную стаю из десяти птичек? Дело ведь в другом — в осмыслении произведения и создании некоей образно-графической версии.

Потом я посмотрел офорты талантливого киевского графика Георгия Якутовича. У него ракурсы другие, всадники изображены фронтально, но… Постепенно пришло решение взять и сделать всё по-своему. Так, как я вижу…

Как несостоявшийся киношник-режиссёр, я начал создавать изобразительный ряд. За полгода получилось двенадцать эскизов. Всего же думаю сделать двадцать работ на холсте.

Я уже знаю, какой будет общая тональность — все цвета керамики.

«Слово…» таит в себе ещё много нераскрытого, а точнее, искажённого. Там ведь столько тёмных мест, которые учёные-филологи, а вслед за ними и литераторы по‑разному толкуют. Тюркизмы неточно переводят, а их в «Слове…» — тьма! Например, пишут: «Молвит буй тур Всеволод…» Что за буй тур? Исследователи считают, что это звериный образ, гибрид буйвола и тура. Но это же не княжеское определение! Быком можно смерда назвать, но никак не русича знатного происхождения! Полагаю, что изначально здесь было другое словосочетание: «бой тор», то есть — рослый, статный, впереди стоящий. Правильно? В современном татарском есть слово «түрдә», то есть «впереди».

Народный артист ТАССР Усман Альмеев

Наверное, пришло время копнуть глубже и сделать новый перевод «Слова…» Вообще, поменять подход, переосмыслить, не чураться тюркизмов, ведь из них русский язык строился…

В представлении нашего современника половец — это дикарь в шкурах на неказистой лошадке. Но ведь это были золотоволосые «рыцари степей» в железных панцирных доспехах! Русичи их за цвет волос называли словом «полóва» (солома). Самих же русских князей, как и тюркских вождей, именовали каганами. Они охотно брали себе в жёны половчанок. Не пленниц, а ханских дочерей, чтобы породниться со степью. Свадебный обряд с «отбиванием» обозов с невестой и приданым обставлялся, а затем и описывался в летописях, как потешный бой с последующим пиром «победителей».

И, конечно же, от такого тесного контакта происходило взаимопроникновение культур. Кузнецы, скорняки, ювелиры, плотники, каменщики, зодчие… — перенимали друг у друга приёмы, технологии и инструменты. Военные — вооружение и тактику ведения боя. Но, самое важное, обогащался тюркизмами русский язык. Было тангэ — стала деньга; калфак — колпак; ыштан — штаны; тустыган (черпак) — стакан и т. д. Тысячи тюркских слов вошли в лексику русского языка. И они живут в памятнике русской литературы — «Слово о полку Игореве»!

Фото из коллекции Искандера Камала

Мои друзья уходят…

Друзья как будто выходят в соседнюю комнату, а там Вергилий и круги, круги… Рустем Кутуй, Виль Мустафин, Булат Галеев, Николай Беляев, Наиль Валитов, Роберт Копосов…

Всех и не перечислишь!

Марина Разбежкина, ныне известный кинорежиссёр, вспоминания свою казанскую жизнь и наших общих друзей, писала: «Тогда мы были молодыми. Настолько молодыми, что не подозревали о старости. Кто-то говорил: когда нам будет сорок… И все хохотали: ты псих? Нам никогда не будет сорок. Потому что сорок — это старость, сорок — это смерть…»

Многое со временем начинает угасать. Яркие впечатления блёкнут. То, что вдруг выплывает из памяти, начинаешь переосмысливать. Прошлое обобщается, концентрируется и превращается в некий художественный образ.

Вспоминаю, как отец брал меня на репетиции в Оперный театр, который тогда делил одно здание на улице Горького с драмтеатром. А во дворике по соседству жил Салих Сайдашев (в этом доме сейчас музей композитора), и мы часто к нему заходили. Я уже заранее знал, что сейчас Салих абый меня шоколадной конфетой будет угощать. Фантики не выбрасывал, такие они красивые были!

Незадолго до смерти отца я всё‑таки упросил его написать воспоминания о своей жизни и друзьях. Книга вышла сначала на татарском, потом на русском. Но кто меня самого упросит сесть за письменный стол и начать вспоминать? А может лучше взять карандаш?..

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев