Золотое время» казанского недоросля Гаврилы Державина

Чем более значительными кажутся труды Державина на поприще русской литературы, тем больше интереса вызывает сейчас его личность — человека, вышедшего из далёкой провинции и достигшего общественного признания. Став выдающимся литератором, он также вошёл в историю как государственный деятель и первый имперский министр юстиции. Интересно сегодня пролистать книгу жизни этого человека, чья биография связана с Казанью и Санкт-Петербургом, обратившись к самым ранним её страницам.

Лаишевские просторы

Фото: Юлия Калинина

Заглянем в историю рода Державиных. Как гласит «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи»: «К великому князю Василию Васильевичу выехал мурза Абрагим из Большой Орды, которому по крещении наречено было имя Илья, и у него восприемником был сам великий князь, пожаловавший его многими вотчинами. У сего Ильи были дети: Дмитрий Нарбек, Иакинф и Юрья Тегль. От Нарбека пошли Нарбековы, а от Юрья Тегля — Теглевы. Дмитрий Нарбек имел сына Алексея по прозванью Держава, от коего пошли Державины. Потомки сего рода, Державины, российскому престолу служили дворянские службы: стольниками, воеводами и в иных чинах, жалованы были от государей в 7168 (1660) и иных годах поместьями и другими почестями и монаршими милостями. Все сие доказывается справками архива Коллегии иностранных дел, разрядного архива и родословною Державиных».

В архивных актах указывалось, что Держава, положивший начало роду, начал службу в Казани, и поэтому в документах Державины назывались «казанцами». Анализ документов позволяет выяснить некоторые страницы истории семьи. Уже в середине XVII столетия они являлись владельцами поместий на берегах реки Мёши, «по нагайской дороге», в 35 или 40 вёрстах от Казани.

С. Тончи.

Портрет

Г. Р. Державина.

1801. НМ РТ

***

Родители поэта Роман Николаевич и Фёкла Андреевна были очень небогатые мелкопоместные дворяне. Впоследствии поэт называл свои родовые имения «казанские бедные деревнишки» и насчитывал в них не более 150 душ. Роман и Фёкла Державины жили то в казанской деревне, то в губернском городе.

Первенец Фёклы Андреевны родился 3 июля 1743 года, в воскресенье. Имя ему было дано по празднуемому 13 июля собору архангела Гавриила. Местом своего рождения Гаврила Романович впоследствии называл Казань; но до сих пор живёт предание, что он увидел свет в одной из деревень, где его родители владели собственностью (сёла Кармачи или Сокуры Казанского уезда, ныне Лаишевского района Республики Татарстан), километрах в 40 от губернского города.

В 1862 году один из владельцев села Кармачи показывал желающим место под горой, где некогда стоял дом Державиных и где, по его словам, родился поэт. По другому преданию, родиной будущего поэта было соседнее имение Сокуры, в котором он провёл часть своего детства. В зрелом возрасте он с нежностью писал:

Как время катится в Казани

золотое!

О, колыбель моих первоначальных

дней,

Невинности моей и юности обитель!

Когда я освещусь опять твоей зарёй

И твой по-прежнему всегдашний

буду житель?

Когда наследственны стада я буду

зреть,

Вас, дубы камские, от времени

почтенны,

По Волге между сёл на парусах

лететь

И гробы обнимать родителей

священны?

Звучи, о арфа, ты всё о Казани мне.

Арфа. 1798

***

Новорождённый был так мал и слаб, что родители сочли необходимым, по местному народному обычаю, «запекать его в хлебе». (В России ритуал был известен широко — лицо ребёнка обмазывали тестом, оставляя открытыми нос и рот, самого ребёнка привязывали к хлебной лопате, и после того, как посадят хлеб в печь, туда же на несколько мгновений помещали ребёнка, причём обязательно три раза.)

Читать Гаврила научился уже на пятом году. Этим он был обязан матери, которая пристрастила его к чтению, особенно духовных книг, награждая за внимание игрушками и сластями. После первых её уроков учителями Державина в чтении и письме стали, как он выражался, «церковники», т. е. какой-нибудь дьячок или пономарь, главные проводники грамотности на Руси не только в XVIII, но и в XIX веке.

Рано началась для маленького Гаврилы кочевая жизнь. Ему не было ещё и года, когда его отец был командирован на следствие в Яранск (тогда город в Вятской губернии; ныне административный центр Яранского района Кировской области); потом он отправился в Ставрополь-на-Волге (в Самарской губернии; с 1964 года г. Тольятти), а оттуда, в конце 1749 или в начале 1750 года, в Оренбург. Между тем надо было подготовить его к первому государственному экзамену, или, как тогда выражались, «смотру», которому подвергались дворянские дети по достижении семилетнего возраста.

***

По указу 1737 года семилетних сыновей необходимо было представлять в Петербурге в герольдию, а в Москве и других городах — генерал-губернаторам и губернаторам. Во время смотра устраивался экзамен для проверки уровня знаний дворянского недоросля. По достижении двенадцати лет мальчика необходимо было представить на второй смотр, где он должен был доказать, что умеет «совершенно читать и чисто писать». После этого родители могли держать юношу дома, дав письменное обязательство, что он, кроме какого-либо иностранного языка (по их выбору) и закона Божия, будет обучаться арифметике и геометрии; в противном же случае они обязаны были отдать его «в государственные академии или другие школы». В пятнадцать лет молодой человек подвергался новому смотру в Петербурге или Москве и мог быть отпущен к родителям только при условии, что кроме арифметики и геометрии будет учиться географии, фортификации и истории. В двадцать лет он должен был поступить на службу.

Когда Державину исполнилось семь лет, он находился с отцом в Ставрополе-на-Волге. 3 июля 1750 года вместе с братом был представлен в местную провинциальную канцелярию, а в следующем месяце они «смотрены были» в оренбургской губернской канцелярии. В выданном оттуда отцу документе (т. н. «пашпорте») сказано, «что Гаврила по седьмому, а Андрей по шестому году уже начали обучаться своим коштом словесной грамоте и писать, да и впредь де их, ежели время и случай допустит, желает оный отец их своим же коштом обучать арифметике и прочим указным наукам до указанных лет». К этому добавлено, что мальчики, по просьбе отца, отданы «на его кошт для обучения до двенадцатилетнего возраста с таким обязательством, чтобы он их, имея при себе до второго смотру, обучал, а как им двенадцать лет от роду будет, то бы их на второй смотр объявил, как повелено, безотлагательно».

***

Роман Николаевич проживал в 1752 году в Оренбурге, только что перенесённом на новое место несколько ниже по течению реки Яик. Этим краем управлял тогда первый оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев. Для пополнения населения города туда ссылали провинившихся купцов и мастеровых. Таким-то образом и попал в Оренбург приговорённый к каторжным работам немец Иосиф Розе. Он быстро сообразил, что можно извлечь выгоду из знания своего родного языка, и открыл в городе школу для мальчиков и девочек. Судя по «портрету» этого педагога, переданному в немногих чертах Державиным, это был достойный прототип персонажа Фонвизина — Вральмана. Он был развратен и жесток, изобретал для своих учеников мучительные наказания, вместе с тем был круглый невежда: обязываясь преподавать немецкий язык, сам не знал его грамматически и заставлял своих учеников только зазубривать и переписывать предложения, которые писал для них красивым почерком.

Пробыв у Розе два или три года, Державин, как он сам свидетельствовал, научился читать, писать и говорить по-немецки. Уже тогда он пристрастился к чтению и познакомился не только со сказками Гагендорна, но и с трудами знаменитых немецких писателей Геллерта, Галлера, Клейста, Клопштока. Впоследствии латинских и французских авторов он читал в немецких и русских переводах, так и не овладев в достаточной мере ни французским, ни латынью.

Другими школьными достижениями Державина были красивый почерк и навыки в рисовании. В промежутках между уроками и по вечерам он часто срисовывал разных богатырей с лубочных картинок, раскрашивая их чернилами и охрой. Отец, выезжая на межевание владельческих земель, часто брал сына с собой, а состоявший при межевании геодезист познакомил мальчика с основами черчения.

В октябре 1753 года Роман Николаевич получил отпуск в казанскую деревню, а оттуда в Москву для решения вопросов отставки из Военной коллегии. Из Москвы он собирался ехать в Петербург, чтобы зачислить любимого сына либо в Сухопутный кадетский корпус, либо в артиллерийский. Однако средств для поездки и устройства не хватило и пришлось вернуться в деревенскую глушь с неудавшимися планами обеспечения судьбы сына. Семья поселилась в Сокурах. Между тем Роман Николаевич получил отставку «за имеющимися у него болезнями», как сказано в полученном им по этому случаю документе от 31 января 1754 года, где он назван Оренбургского гарнизона Пензенского полку подполковником и где в то же время обещано представить его к награждению «полковничьим рангом». В ноябре того же года он скончался, оставив одиннадцатилетнего Гаврилу вместе с братом и сестрой на попечение матери.

Здание Императорской Казанской гимназии. Фото из архива НМ РТ

***

Положение семьи было ужасным: нечем было заплатить 15 рублей долга, оставшегося после мужа. К денежным неурядицам прибавились хлопоты по земельным вопросам: часть родовой собственности оставалась в чужом владении, и вдова вынуждена была вести тяжбу с соседями. Не находя нигде правосудия, вдова была вынуждена отдать лучшие свои угодья купцу Дряблову в пожизненную аренду за сто рублей. Лишь через двадцать пять лет Державин, служа в Сенате, закончил тяжбу с соседями и возвратил свою собственность.

Между тем приближался срок второго смотра. Так как при этом молодые дворяне должны были доказать познания в арифметике и геометрии, Фёкла Андреевна наняла для обучения обоих мальчиков вначале гарнизонного учителя Лебедева, а позже артиллерии штык-юнкера Полетаева. Несмотря на свои скудные средства, вдова в 1757 году собралась с сыновьями в Москву, чтобы там представить их в герольдию; оттуда она планировала ехать в Петербург и по желанию покойного мужа отдать их в одно из двух-трёх, считавшихся тогда высшими, учебных заведений. Но при ней не оказалось документов о происхождении и службе Романа Николаевича, и ей чуть было не пришлось вернуться домой. К счастью, нашёлся родственник, выручивший семью из затруднения, — двоюродный брат покойного отца подполковник Иван Иванович Дятлов, живший в Можайском уезде. Приехав специально в Москву, он представил требуемую «сказку», как тогда называли такие документы, где указал главных из предков Державиных; предъявив удостоверение о первом смотре братьев в оренбургской канцелярии, он просил «отпустить обоих недорослей, Гаврилу и Андрея, за его обязательством, в дом, до возраста указанных шестнадцати лет».

В этих хлопотах прошло много времени, настала распутица, и надо было возвращаться в Казань. Но вдова всё ещё не расставалась с мечтой исполнить желание покойного мужа и отправить мальчиков в Петербург. Гаврила Романович жалел, что она не оставила его в Москве, где уже с 1755 года существовала гимназия. Вопрос о его будущем образовании разрешился неожиданно: в Казани была учреждена гимназия.

***

В то время единственным источником высшего светского образования была Академия наук, которая тогда не просуществовала ещё и двадцати лет. В 1744 году в Академии наук родился план основания Московского университета. Одновременно с университетом возникли при нём две гимназии: одна — для дворян, другая — для разночинцев. Но две московские гимназии, конечно, не справлялись с потребностями государства в образованных людях, и потому университет, вероятно, по замыслу его куратора Шувалова и при участии его директора Н. П. Мелиссино, представил Сенату запрос о необходимости основать гимназии в некоторых других городах. Членов Академии просили высказаться, где в России и по какому принципу должны быть учреждены гимназии. Известен отзыв академика Фишера, который долго путешествовал по Сибири. Он писал, что на первый случай необходимо основать гимназию в Казани, а через несколько лет можно будет «разводить» такие училища и в других городах.

Казань в то время была поставлена в исключительное положение. Считалось, что этот центральный пункт восточной окраины наиболее нуждается в организации образования нового типа. 21 июля 1758 года был подписан указ об учреждении в Казани двух соединённых гимназий по образцу московских и на тех же правах; жалованье учителям, как и все прочие издержки на это учебное заведение, должны были производиться из университетских сумм. Директором гимназии был назначен один из состоявших при Московском университете трёх асессоров. Это был известный по своей авторской и переводческой деятельности Михаил Иванович Верёвкин (1732–1795). По прибытии в Казань он поспешил нанять один из предложенных ему для размещения училища домов — каменный дом генерал‑майора Кольцова с оплатой 180 рублей в год.

***

Открытие гимназии состоялось 21 января 1759 года. В семь часов утра собрались в доме как немногие уже прибывшие на место преподаватели гимназии, так и принятые ученики — всего четырнадцать мальчиков. Были среди зачисленных и братья Державины. Мальчики прибыли вначале в губернскую канцелярию, а оттуда были отправлены в гимназию. После прочтения указа об её учреждении отслужен был молебен за здравие императрицы, а в заключение торжественной части всем преподавателям и ученикам розданы выписки из гимназического регламента.

25 января, в понедельник, начались уроки. Учеников было всего тридцать, но количество их быстро росло, так что ко времени летних каникул оно дошло уже до девяноста пяти. Сначала зачислялись только дворянские дети, но в первых числах мая открылись классы и в «разночинской гимназии». Так образовалась эта педагогическая «колония» Московского университета, который, насколько позволяло ему собственное скудное обеспечение, долгое время делился с ней и интеллектуальными, и материальными средствами.

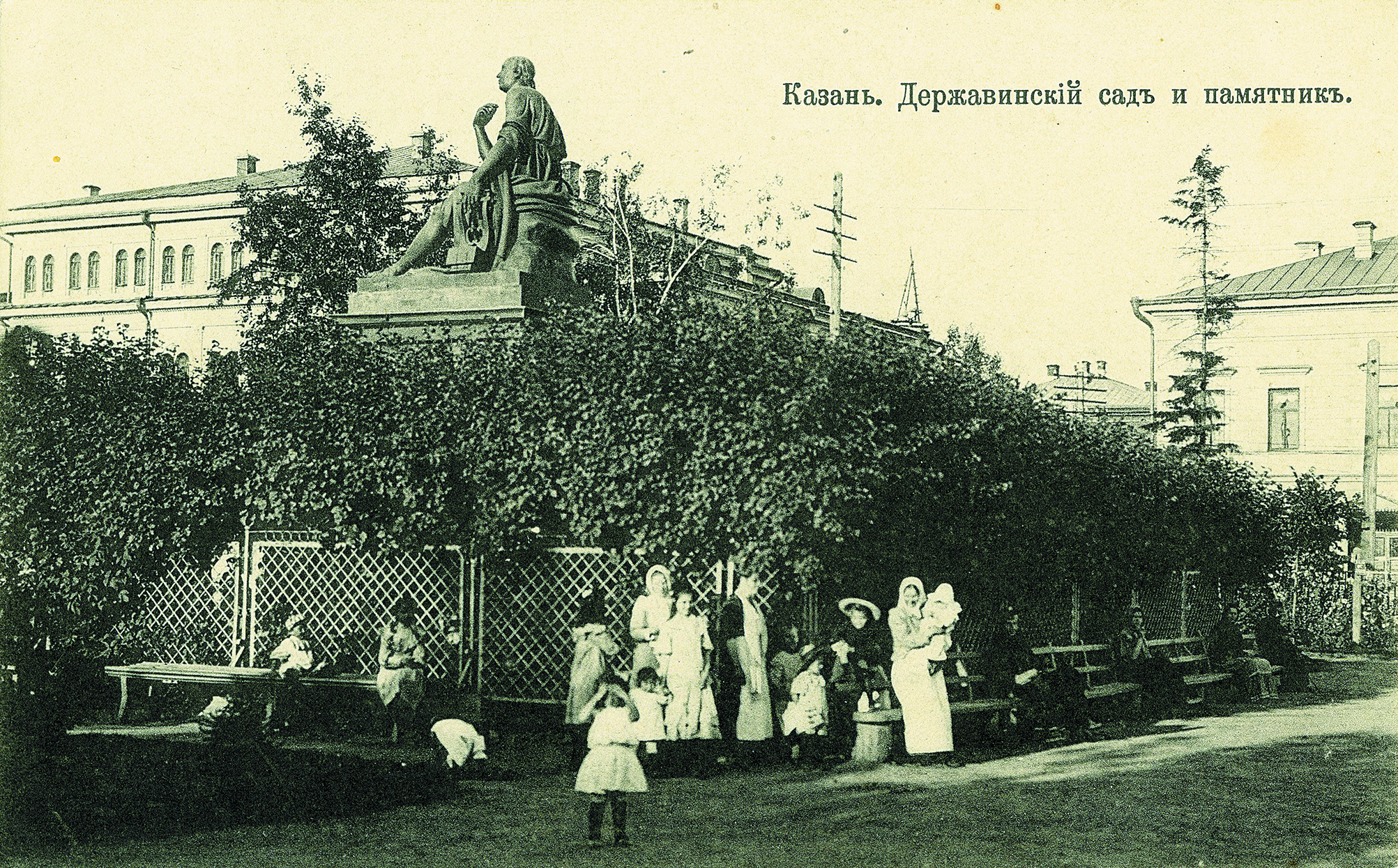

Памятник поэту в Державинском саду Казани. Начало XX века

***

Рассказ о первой казанской гимназии невозможен без рассказа о её первом директоре. Михаилу Ивановичу Верёвкину было всего 26 лет, когда он был избран на новую должность из асессоров университета. Воспитанный в Сухопутном кадетском корпусе, он считался весьма образованным человеком, был умён, остёр, отличался необыкновенным трудолюбием и уже обращал на себя внимание, как литератор. Он владел французским языком, был хорошим оратором.

Верёвкин заботился об успехах молодёжи, искал подходящих учителей и хлопотал о приобретении учебных пособий. Понимая значение, которое могла иметь Казань для изучения восточных языков, предлагал учредить при гимназии класс татарского языка: «Со временем, — писал он, — могут на оном отыскиваемы быть многие манускрипты; правдоподобно, что оные подадут некоторый, может быть и не малый, свет в русской истории».

Верёвкин старался привить своим гимназистам любовь к чтению, заставлял их выучивать наизусть сочиняемые преподавателями на разных языках тексты, представлять трагедии Сумарокова, танцевать и фехтовать, чтоб было чем удивлять казанское общество на публичных экзаменах. Понятно, что мальчики, слыша беспрестанно о славе Фенелона и Мольера, Ломоносова и Сумарокова, ещё на школьной скамье пристрастились к поэзии и сочинительству.

Что касается собственно преподавания в гимназии, главной целью было научить читать, писать и грамотно говорить. Предметы преподавания были: закон Божий, история и география, арифметика, геометрия с фортификацией; языки: латинский, французский и немецкий; рисование, музыка, танцы и фехтование. Иностранными языками занимались во всех классах дворянской половины.

Державин не скрывал, что в гимназии, «по недостатку хороших учителей», его учили «едва ли с лучшими правилами, как и прежде». Он упоминал, и то по случайному поводу, только двух своих наставников: капитана-поручика Морозова и пастора Гельтергофа; первый учил геометрии, фортификации и рисованию, второй — немецкому языку.

***

Гаврила Державин с самого начала занял видное место среди учеников. Верёвкин, посылая рапорт «главной команде», ходатайствовал о награждении тех учеников, которые «много вперёд успели в науках». В «Московских ведомостях» были напечатаны имена лучших учеников Казанской гимназии, и в № 64 от 10 августа 1759 года было сказано: «…за свою прилежность, успехи и доброе поведение похвалы достойными нашлись, а именно: Василий и Дмитрий Родионовы, Пётр Нарманский, Гаврила Державин, Алексей и Пётр Норовы». Видимо, это первое публичное упоминание в прессе будущего великого поэта.

Кроме других предметов, в гимназии учили музыке. У Державина было желание играть на скрипке, но обстоятельства не позволили развить этот талант. В то время, как он сам рассказывал, чтение стало стимулировать в нём способность к стихосложению. Особо он выделял оды Ломоносова и трагедии Сумарокова. Конечно же, познакомился он и с переводной литературой. Роман Ф. Фенелона «Приключения Телемака», который сами французы провозгласили эпохой, переводился не только в прозе, но и в стихах. Также в Казани Державин познакомился с «Приключениями маркиза Г..., или Жизнью благороднаго человека, оставившаго свет», принадлежавшим перу А. Ф. Прево д’Экзиля (Аббата Прево) в переводе И. Елагина. Русские писатели, с трудами которых Державин познакомился в Казани, были ещё живы; но Ломоносов и Тредияковский приближались уже к завершению своего творчества, Сумароков же и Елагин жили ещё довольно долго после этого. Чтение подстегнуло молодого ученика попытаться пойти по следам современных ему писателей: он стал украдкой сочинять стихи, романы и сказки, но уничтожал эти первые работы, редко показывая их даже товарищам. Однако именно тогда в душе юноши уже зародилась любовь к сочинительству.

Особую любовь оказывал будущий лирик «к предметам, касающимся воображения»: рисованию, музыке и поэзии. Ещё в школе Розе он пристрастился к рисованию и «инженерному искусству», как тогда называли черчение. В гимназии его чертежи и рисунки, сделанные пером, до того понравились директору, что он решил показать их Шувалову. Зимой 1759–1760 годов Верёвкин, взяв отпуск в Москву и Петербург, повёз с собой для представления куратору работы некоторых из своих учеников. Это были геометрические чертежи и карты Казанской губернии, украшенные разными фигурами и ландшафтами. Шувалов, заботившийся о развитии искусства в России и незадолго до того основавший Академию художеств, был приятно удивлён неожиданными плодами обучения в столь отдалённом от столиц городе.

Цель свою Верёвкин достиг: были утверждены его ходатайства, например, о повышении окладов некоторым преподавателям и об отнесении на казённый счёт содержания беднейших учеников. В то же время те гимназисты, работы которых были представлены Шувалову, записаны были, по их желанию, солдатами в разные гвардейские полки, а один из них, Державин, объявлен кондуктором Инженерного корпуса. Верёвкин вернулся в Казань, и привезённое им известие о наградах вызвало большую радость в гимназии; ученики надели мундиры, каждый в соответствии со своим будущим званием. С тех пор Державин в форме кондуктора Инженерного корпуса исполнял на училищных празднествах обязанности артиллериста и фейерверкера.

Бюст Гаврилы Романовича Державина в Лаишево (Республика Татарстан).

Именно в это время Гавриле Державину представился случай отличиться. Верёвкин, предпринимая поездки, связанные с должностью товарища губернатора, брал с собой в помощники нескольких учеников во главе с Державиным. В первый раз целью командировки было снятие плана города Чебоксары. Другая поездка была предпринята летом 1761 года к селению Булгары, к развалинам древней столицы Булгарского царства. По поручению Шувалова Верёвкин должен был описать эти развалины и доставить в Петербург древности, которые там найдутся. Но сам он уехал, пробыв в Булгарах лишь несколько дней; Державин же с товарищами работал там до глубокой осени и привёз в Казань описание развалин, план бывшего города, рисунки остатков некоторых строений, копии надписей гробниц, наконец, собрание монет и других вещей, найденных им в земле. Со всей этой археологической добычей Верёвкин намеревался к концу года выехать в Петербург и поднести её Шувалову при отчёте о гимназии, но этому не суждено было сбыться — пришли в действие пружины давнего доноса на директора двух гимназических преподавателей. Верёвкин был уволен «за непорядочные поступки», а на его место был прислан из Москвы магистр Савич, которому при этом, для большей важности, присвоили звание профессора. Державин недолго оставался в гимназии при новом директоре. Вскоре в его судьбу вмешался «господин случай».

Державин не успел окончить гимназического курса, когда в начале 1762 года ему пришло из Петербурга предписание немедленно явиться в Лейб-гвардию Преображенского полка. Несмотря на то, что за два года до этого Верёвкин привёз Державину известие, что он объявлен кондуктором Инженерного корпуса, на самом деле его имя очутилось в списке гимназистов, присланном от Шувалова в канцелярию Лейб-гвардии Преображенского полка, вследствие чего он был записан солдатом в этот полк. Вероятнее всего, вельможа забыл обещание, данное Верёвкину, и велел разместить всех отличившихся гимназистов в разные гвардейские полки. Во всяком случае, поступление на военную службу не входило в планы ни самого Державина, ни его покойного отца, который в последнюю свою поездку в Москву прямо отказался от сделанного ему предложения отдать сына в гвардию: издержки, связанные со службой такого рода, Державиных пугали.

При зачислении Державина в Преображенский полк ему был выписан паспорт, по которому он мог учиться в гимназии только до наступления 1762 года и который с этого времени хранился в полковой канцелярии. По смерти Елизаветы Петровны новый император, Пётр III, замышляя поход в Данию одновременно с продолжавшейся Семилетней войной, приказал вызвать на службу в полки всех отпускных. Вследствие этого и пришло в гимназию требование прибыть солдату Державину в расположение полка. Он был очень озадачен таким неожиданным вызовом, но надо было ехать, не теряя времени, потому что с момента истечения срока отпуска шёл уже второй месяц. И вот директор Казанской гимназии Савич получил следующую просьбу:

В Казанские гимназии:

лейб-гвардии Преображенского полку солдата Гаврилы Державина Доношение

Нахожусь я именованной в реченных гимназиях с 1759 году, где обучался до сего 1762 году в разных классах и прошлого 1761 года записан я в лейб-гвардии Преображенский полк, о чем Казанская гимназия сама не безъизвестна. А ныне склонность моя и лета более не дозволяют быть при оной гимназии, а желаю вступить в действительную службу Его Императорского Величества в вышеозначенный лейб-гвардии Преображенский полк. К сему:

Того ради Казанские гимназии покорно прошу сие мое доношение принять, меня из оных гимназии выключить и дать о поступках моих в бытность при гимназиях аттестат и, для проезду моего в Санкт-Петербург, пашпорт.

Февраля 2 дня 1762 году.

Доношению лейб-гвардии Преображенского полку солдата Гаврило Державин руку приложи.

***

Как Царскосельский лицей гордится именем Пушкина, так же славой Державина была озарена Казанская гимназия. 21 января 1858 года она праздновала столетнюю годовщину своего существования и удостоилась получить наименование «Императорской». В высочайшем рескрипте, данном по этому случаю на имя министра народного просвещения, имеются следующие слова: «Из семнадцати тысяч её воспитанников многие с честью подвизались в различных отраслях государственной службы и на поприще науки и литературы; имя одного из них, Державина, останется навсегда незабытым и дорогим для русского народа».

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев