Александр Дюма «В Казани даже зайцы любезны»

В конце сентября 1856 года маленький пароходик «Нахимов» суетливо шлёпал по воде колёсами. На палубе, уютно устроившись в кресле, дремал крупный несколько странно одетый мужчина. Серый кафтан был распахнут, широченные шаровары колыхались от ветра. Господин был одет в татарский национальный костюм. Именно в нём он явился к губернатору Казани. «Я уже был в Казани», — сказал своим спутникам. Довольный своей шуткой, француз добавил: «Мысленно, в своём романе “Учитель фехтования”». Это был Александр Дюма.

Александр Дюма

Земфира ШАЙОГЗАМОВА,

учитель высшей квалификационной категории гимназии № 9 Казани

В конце сентября 1856 года маленький пароходик «Нахимов» суетливо шлёпал по воде колёсами. На палубе, уютно устроившись в кресле, дремал крупный несколько странно одетый мужчина. Серый кафтан был распахнут, широченные шаровары колыхались от ветра. Господин был одет в татарский национальный костюм. Именно в нём он явился к губернатору Казани. «Я уже был в Казани», — сказал своим спутникам. Довольный своей шуткой, француз добавил: «Мысленно, в своём романе “Учитель фехтования”».

Это был Александр Дюма.

Жители Казани гостеприимно встретили великого писателя. А в день отъезда, 29 октября, его пригласили поохотиться на зайцев на озеро Лебяжье. Охота была удачной, Дюма настрелял зайцев больше десятка. И когда стоял на палубе, увешанный охотничьими трофеями, провожающие получили его очередную остроту: «В Казани даже зайцы любезны».

Загадочная «страна лесов и холода» начала интересовать Францию с XII века. Путешественник маркиз Жак Маржарет исследовал таинственную Тартарию. Он первым из французов официально посетил Казань.

Портрет Василия Полянского

В России Франция вошла в моду с XVIII века. Французский философ-просветитель Вольтер состоял в переписке с российской императрицей. Среди десятков имён, встречающихся в письмах, привлекает внимание фраза Вольтера: «В пустыне моей находится Ваш подданный, В. Полянский, уроженец Казанского Вашего царства. Я ещё не видывал подобной его вежливости и благоразумия. Сказывают, что и Атилла был родом из Казани. О! Если это правда, то весьма могло статься, что и сей раб Божий был прелюбезный человек».

Кто же этот казанец, чьи обаяние и знания произвели такое лестное впечатление на самый блестящий ум Европы? Впечатление столь сильное, что даже Атилла, символ опустошения и бесчинства, оказался в некотором роде реабилитированным только потому, что приходится, по мнению Вольтера, земляком Полянскому. Даже с поправкой на игривый тон письма и его лукавость ясно, что Василий Ипатьевич Полянский, имя которого неразрывно связано с Казанью и его университетом, был человеком недюжинным. О том, что интерес Вольтера к личности Полянского, а через него и к Казани был не мимолётным, свидетельствуют упоминания о нём в ряде писем, причём в степенях превосходных: «Полянский приводит меня в восхищение», «он не только очень умный, но и добрый человек». Очевидно, и рассказы Полянского о своём родном крае вызывали большой интерес Вольтера.

Полянский и Вольтер впервые встретились в Фернее весной 1771 года во время путешествия казанца во Францию. Вольтер подарил Полянскому свой портрет, а тот, в свою очередь, подарил его Научной библиотеке имени Лобачевского.

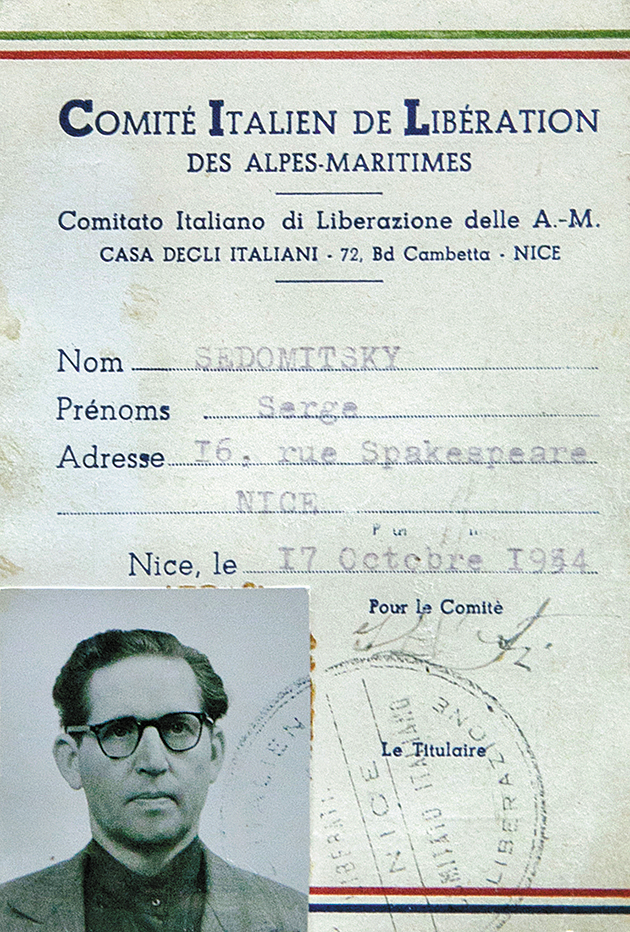

Документ, выданный Сергею Седмицкому Комитетом освобождения департамента «Приморские Альпы».

Василий Полянский был замечательной личностью, обладал глубокими знаниями во многих областях и любил жизнь, полную приключений, из-за чего многие называют его казанским Д’Артаньяном.

27 января 1802 года директор главного народного училища в Казани надворный советник А. Л. Лихачёв получил из Приказа общественного призрения предложение испытать в «знании наук и способности … к преподаванию оных» француженку Марью Фёдоровну Пото, желавшую завести в Казани пансион «для обоего пола благородных детей», но не представившую никакого документа о своём образовании. Лихачёв проэкзаменовал Пото «в знании по правилам грамматики как французского, так и немецкого языка, истории и географии» и, заключив, что она «всё совершенно знает и обучать может», выдал ей аттестат.

Пансион Пото стал первым негосударственным учебным заведением Казани, где обучали девочек.

Леон Осипович Сиклер (1858 — 1920). «Портрет казанского антиквара Якуба Ишмеева». Дерево, масло. Собрание ГМИИ РТ

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан есть интересный портрет антиквара Ишмеева. На нём изображён человек в татарском костюме. В углу картины подпись автора — Леон Сиклер. Он получил образование в Париже. В тридцать два года, будучи уже известным учёным и переводчиком русских сказок на французский язык, приехал в Казань, где со временем получил место преподавателя французского языка в Первой мужской гимназии. Сиклер состоялся как художник-любитель. В 1897 году в помещении Казанской художественной школы он выставил портрет Ишмеева и картины «Портрет татарской девушки», «Портрет мадам NN», «Татарская девушка с цветком». Жизнь Сиклера переменилась после его знакомства с положенной позднее в основу музея изобразительных искусств Татарстана коллекцией Андрея Фёдоровича Лихачёва. Сиклер начал собирать произведения искусства. Наиболее ценная и уникальная часть его коллекции — предметы быта и ювелирные украшения казанских татар.

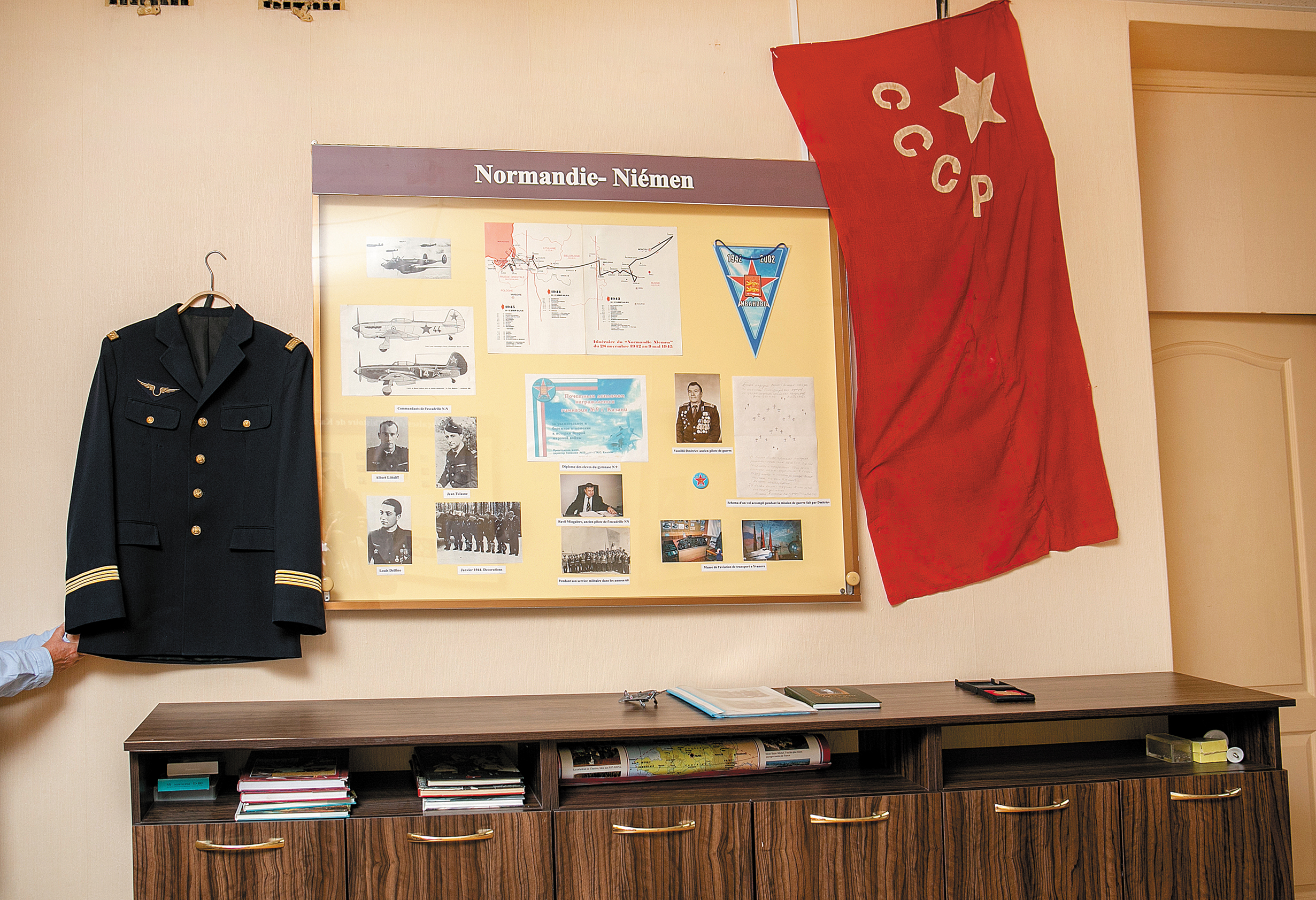

Музей «Франция-Россия-Татарстан». Гимназия № 9 Казани

Особая страница в истории французского и советского народов — совместная борьба с фашизмом в годы Второй мировой войны.

Тогда на территории Франции было двадцать пять концентрационных лагерей, где томились тысячи советских людей. В лагерях создавались антифашистские комитеты, которые организовывали побеги заключённых. Бежавшие вливались во французское Движение Сопротивления. Среди них были и уроженцы Татарстана.

Сергея Седмицкого из Казани судьба забросила во Францию в 1918 году. Когда фашисты оккупировали её, ушёл в Альпы к партизанам. После освобождения Франции он был членом Союза советских патриотов. В 1959 году вернулся на Родину.

Мидхат Гайсин

Мидхат Гайсин попал в плен под Воронежем. В марте 1944-го его отправили во французский лагерь Ламбер в департаменте Па-де Кале. Немцы опасались здесь высадки союзников, поэтому руками военнопленных спешно возводили укрепления. Гайсин попал в группу, которая прокладывала штрек под землёй. Работа была очень тяжёлой: в узком, едва освещённом тоннеле нечем было дышать от пыли и смрада, почти ежедневно случались обвалы, часто налетали английские самолёты. Во время очередной бомбёжки Гайсину удалось бежать, а затем примкнуть к партизанскому отряду, стать «маки». Друзья по отряду звали его Михаилом, а французы — Мишелем. Партизаны подкладывали мины на дорогах, взрывали железнодорожные мосты и шоссейные переходы, уничтожали немецкие гарнизоны.

Зия Камалов

Среди казанцев, сражавшихся в рядах Сопротивления, был и Зия Камалов. В плену он оказался поздней осенью 1941-го, когда 6-я армия, где он служил сначала артиллеристом, а потом военфельдшером, попала в окружение. Затем были лагеря на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии и, наконец, Франции. В апреле 1944-го группе пленников удалось бежать: помогли местные жители. Они же указали путь в ближайший отряд партизан.

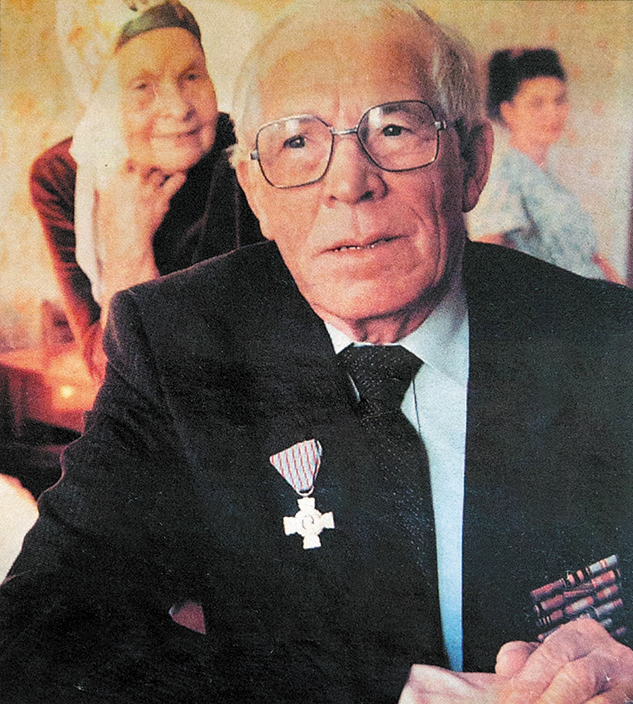

Однако беглецов не сразу приняли в него. Долго и жёстко проверяли. Камалову дали самое рискованное задание — взорвать охраняемый железнодорожный мост. И лишь после этого зачислили в «маки» под именем Серж. Камалов проявил себя как отважный разведчик. Его дерзкие операции наводили ужас на оккупантов и вызывали восторг местных жителей. Скоро он стал командиром разведроты, ему присвоили звание лейтенанта. Два боевых ранения, пять французских орденов, в том числе золотой крест «Круа де комбатан», несколько боевых и юбилейных медалей — таков послужной список Зии Камалова.

Музей «Франция-Россия-Татарстан». Гимназия № 9 Казани

Этим далеко не исчерпываются связи наших народов, среди которых казанцы занимают заметное место. Благодаря сохранившимся фотографиям начала двадцатых годов прошлого века, мы можем погрузиться в историю развития нашего города, лучше изучить его архитектурное наследие. А одним из первых фотографов, обосновавшихся в Казани, был француз Шартле. Продолжали многие-многие другие.

Можно было бы рассказать и о французских авторах на сцене казанских театров. Открывавшиеся театры ставили спектакли французских авторов: Бомарше, Мольера, Гюго... Их новаторские идеи формировали интеллектуальный уровень казанцев. И сегодня французские драматурги значатся на афишах театров Татарстана...

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев