Город, живопись, время

Директор Института пространственного планирования Республики Татарстан Олег ГРИГОРЬЕВ — человек занятой. Прямо сейчас идёт согласование разработанного Институтом мастер-плана Казанской агломерации, а разработка мастер-плана Камской агломерации — на финальной стадии. И это — далеко не все направления деятельности Института! Об этой беседе мы договаривались долго, но Олег Дмитриевич всё-таки нашёл на неё время — и согласился рассказать не только о профессиональном, но и о личном.

— Олег Дмитриевич, добрый день! Давайте начнём с истоков: расскажите о Ваших предках.

— Мой дед по линии отца — Степан Григорьев — был крестьянином Казанского уезда. Как и многие, в тридцатые годы подвергся раскулачиванию: ещё бы, у него имелось целых две коровы, лошадь, а главное — сепаратор, который делал из молока масло! Именно этот факт чётко причислил его к кулакам. Но судьба оказалась благосклонной: накануне ссылки в Сибирь дед успел забрать семью и перебраться в Казань, где и затерялся среди рабочих одного завода. Превратился, таким образом, в пролетария и казанца. Его сын — мой отец — в юности был обычным деревенским парнем, скотину пас. А в Казани, нет худа без добра, — поступил в медицинский и стал отличным врачом!

Жила отцовская семья в районе Гвардейской. И там дед сначала построил дом для своей семьи, потом — прямо в задний торец— дом для старшего сына, и так далее, всего сыновей было четверо. Получился эдакий паровозик из четырёх или пяти домов, соединённых общей крышей, на чердаке которого, набитого всякой всячиной, нам, детям большой григорьевской семьи, было страшно интересно играть и находить всякие старые вещи. Откопали как-то даже человеческий скелет, который, к нашему разочарованию, оказался просто отцовским учебным пособием.

А вокруг дома шумел прекрасный яблоневый сад…

Кроме того, Институт проводит исследования в области градостроительной деятельности, включая разработку прогнозов и концепций, изучает социально-экономические, социальные и экологические факторы, влияющие на принятие градостроительных решений.

— Дом-паровоз не сохранился?

— Конечно, нет. На этом месте сейчас детский сад. А вот некоторые яблони стоят до сих пор! Они старые, конечно, и огромные. Сейчас и пород-то таких, наверное, нет…

— А родственники с материнской стороны?

— Там — ещё интереснее. Мамин отец, Зиннур Салахиевич Гайнутдинов, служил по линии почтовых и телеграфных работников. Начинал, как говорил он сам, с ямщико́в и я`мщиков. Как ямщи́к, доставлял корреспонденцию, а как я`мщик, копал ямки под телеграфные столбы. Закончил трудовой путь директором Казанской телефонной станции — большим начальником! Человеком он был достаточно суровым, сталинской закалки.

И вот его дочь Наиля поступает в медицинский институт, где знакомится с моим будущим отцом. Случилась любовь между абсолютно русским Дмитрием Степановичем Григорьевым и абсолютной татаркой Наилёй Зиннуровной Гайнутдиновой. Родители и с той, и с другой стороны были категорически против! Пришлось сыграть тайную свадьбу. И только когда они вместе распределились в глухую деревню Чистопольского района, стали открыто жить вместе. Там и родился мой старший брат, а чуть позже, уже в другой маленькой деревушке под названием Изгары, появился на свет и я.

— Старшее поколение в итоге смирилось?

— Постепенно — да, но их поставили в известность только тогда, когда родился старший сын. Деваться было некуда!

А потом история повторилась уже у меня, когда я, с фамилией Григорьев, познакомился с девушкой по имени Резеда Максутова. И вновь её родители были категорически против! Пожалуй, единственное, что меня спасло, это то, что я всё-таки наполовину татарин и сносно разговаривал по-татарски.

Потом, конечно, всё изменилось, я стал любимым зятем! Но сперва пришлось пройти немало испытаний. (Улыбается.)

Дед Зиннур Гайнутдинов.

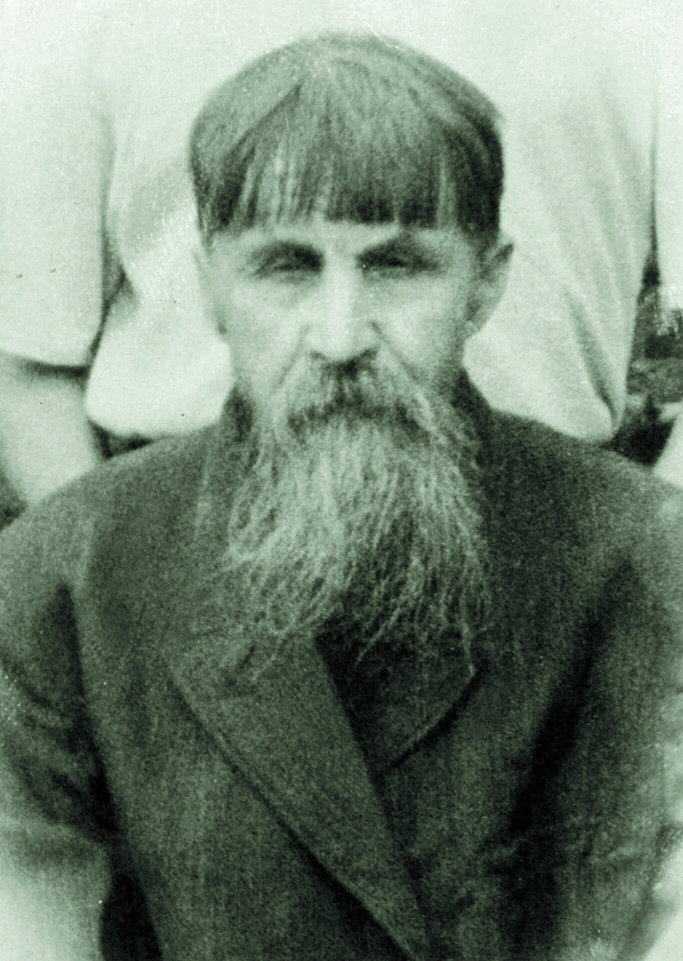

Дед Степан Григорьев

— Возвращаясь к Вашим родителям: что было дальше, после скитаний по деревням? Семья переехала в Казань?

— Не сразу. К сожалению, моя мама достаточно рано умерла. Вернуться в Казань ей было уже не суждено… Вернулся на некоторое время отец, но это была уже другая история.

— И отец, и мать у Вас врачи, но Вы семейное дело продолжить не захотели?

— Да, они оба были медиками, причём отец — не просто врачом, а новатором и изобретателем! После окончания курсов неврологии в ГИДУВе он большую часть своей практики работал как невропатолог, да ещё и изобретал собственные инструменты. Невропатологи, как известно, любят стучать молоточком по коленкам, но мой отец пошёл дальше и изобрёл прибор, который воздействовал слабыми токами на активные точки, подобно китайскому иглоукалыванию. Результаты лечения с помощью этого прибора были просто фантастическими!

У отца была огромная медицинская библиотека, включающая и откуда-то добытые древние китайские карты по иглотерапии. Однако ни один из его детей не пошёл в медицину. Старший сын стал авиационным инженером, я — архитектором, младший сын выбрал службу в органах, а дочь занялась гимнастикой.

— Как же Вы выбрали свою профессию?

— Достаточно случайно. Я с детства хорошо рисовал, лепил. Строил планы ехать в Москву — поступать в Суриковское училище. А за год до окончания школы один из двоюродных братьев (он был на год старше меня) рассказал, что поступил на архитектурный факультет КИСИ (нынешний КГАСУ). Он говорил об этом с таким воодушевлением, что я тоже решил поступать именно туда. Там встретил и будущую жену, и кучу друзей, и обрёл то, что стало делом моей жизни.

Институт окончил с красным дипломом, работал в «Казгражданпроекте», пять лет преподавал в родном вузе. Потом работал в Госстрое Республики Татарстан (нынешнее Министерство строительства), сначала в отделе планировок, а после директором подведомственной организации — Республиканского научно-методического и проектного центра архитектуры и градостроительства.

По сути дела, сегодня моя жизнь совершила круг. И тогда, и сегодня я работаю в градостроительном центре Республики Татарстан при Министерстве строительства.

До того, как стать директором Института пространственного планирования Республики Татарстан, двенадцать лет работал в Москве первым заместителем директора ГАУ «Институт Генплана Москвы». Это был интереснейший период! Когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, в его команду пришёл Марат Хуснуллин, а за ним и множество моих будущих коллег. Многие, как и я, приехали из Казани.

Перед нами стояли амбициознейшие задачи, включая строительство Новой Москвы, взрывное развитие метрополитена, железных дорог, расширение дорожной сети, реновацию жилой застройки и т. д. Конечно, это была колоссальная практика. Сейчас все эти навыки применяю здесь.

Нескольких коллег из «Института Генплана Москвы» уговорил сделать релокацию из Москвы, включая моего первого зама Максима Сергеевича Викулина. Сегодня у нас сильная команда, и наш татарстанский Институт уже становится одной из ведущих российских градостроительных организаций!

В нашей команде, например, профессор Высшей школы экономики Олег Артёмович Баевский, один из ведущих российских градостроителей, автор Генплана Москвы и многих теоретических работ. Вместе с ним мы довели до ума теоретические основы для ряда градостроительных математических моделей, которыми сейчас пользуемся весьма успешно. Это инструмент, который есть только у нашего Института, больше ни у кого такого инструмента нет ни в России, ни в мировой практике! Это — повод для нашей гордости.

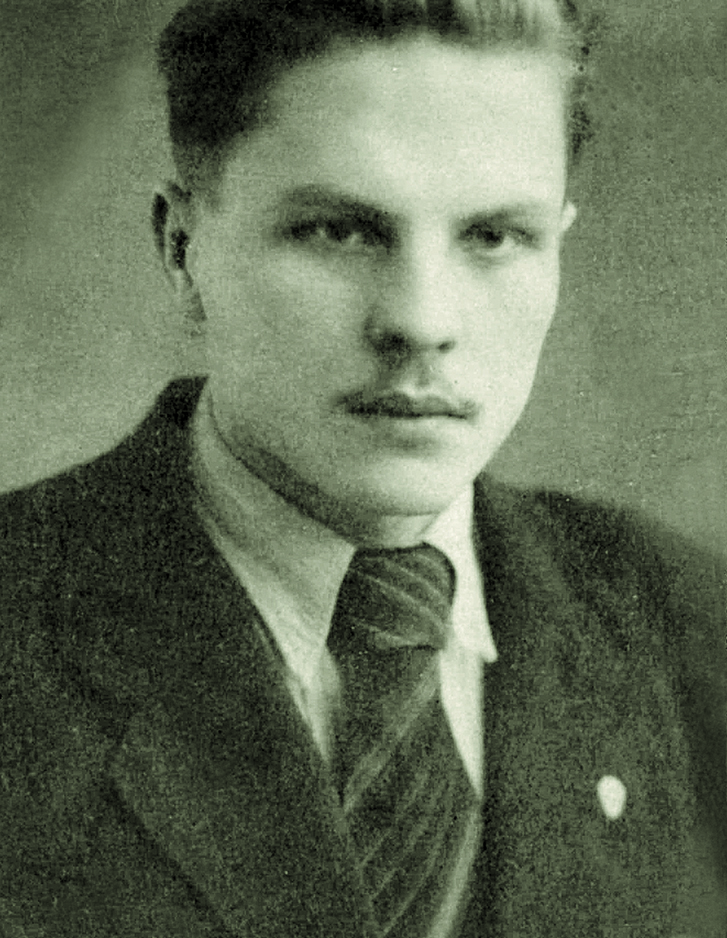

Мама Наиля Гайнутдинова.

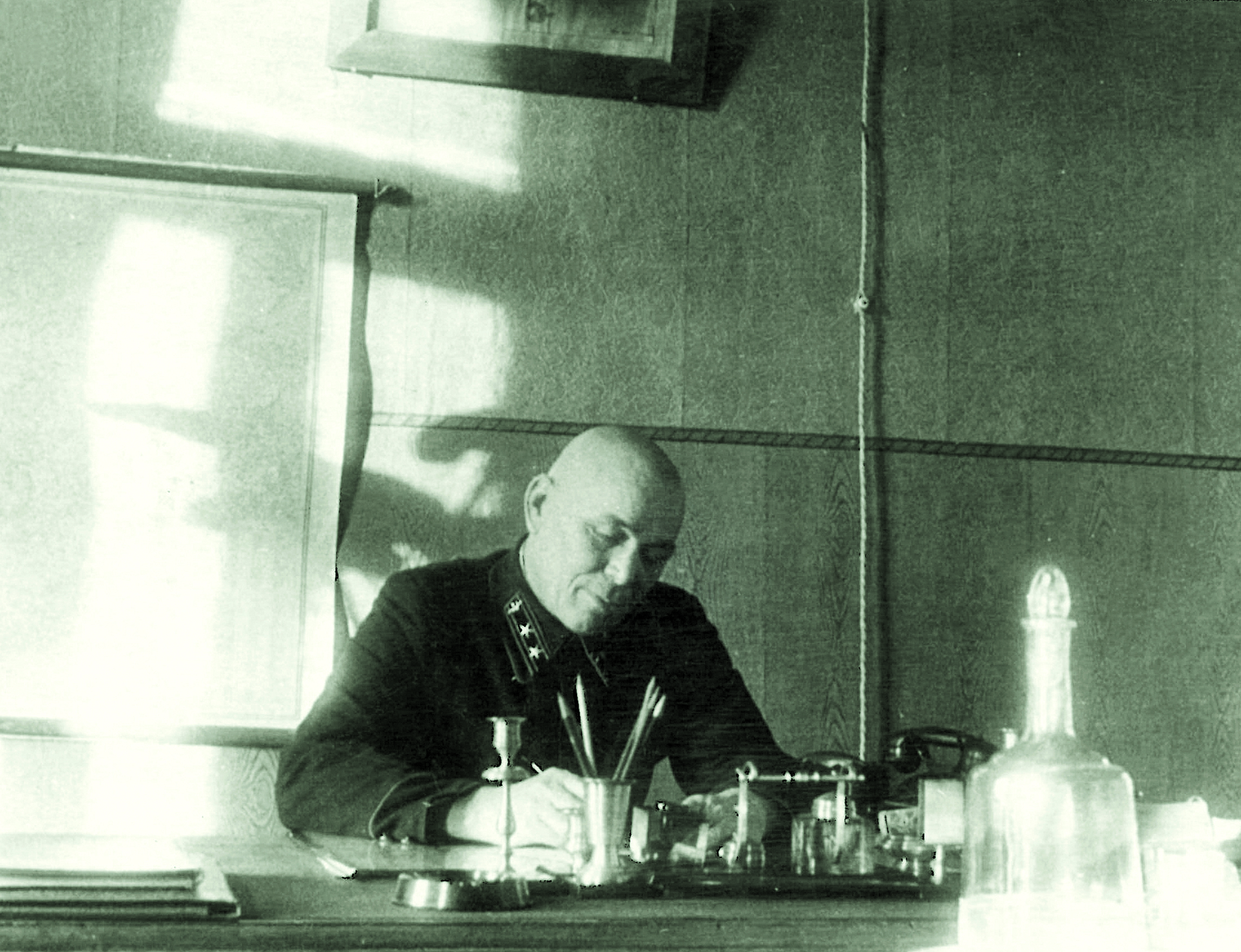

Отец Дмитрий Григорьев.

— Как разрабатываются такие уникальные инструменты?

— Сначала — теоретическая база, которая была заложена ещё Алексеем Эльбрусовичем Гутновым, выдающимся советским градостроителем. Она основана на каркасно-тканевой природе городов. Далее, уже на основе этой теории, выстраивается математический аппарат. Группа теоретиков во главе с О. А. Баевским описывает закономерности, а группа математиков превращает их в соответствующие формулы, которые группа программистов превращает в расчётную модель.

В итоге мы получили программу, которая работает в паре с транспортной моделью и позволяет получить идеальную модель расселения, сбалансировать места приложения труда и места проживания и на выходе получать чёткие рекомендации: где, сколько жилых и нежилых объектов можно и нужно построить и при каких условиях (транспортных и инженерных).

Не просто заявить: «Вот здесь хорошо бы построить жилой район, а тут — завод». Нет, всё основано на математической модели, которая балансирует развитие территории! Для каждого расчётного района мы имеем данные о предельных объёмах жилой застройки и рекомендованных объёмах мест приложения труда.

— Как же осуществлялось подобное планирование раньше?

— По-разному. Бывало, что при строительстве жилья не учитывались многие важные аспекты, и это хорошо видно на примере микрорайона «Салават Купере», когда нужно было построить как можно больше социального жилья. В результате люди, живущие в этом микрорайоне, вынуждены ежедневно ездить на работу в Казань, поскольку в самом микрорайоне рабочих мест нет! Как результат — ежедневная «маятниковая миграция» — утром в город и вечером обратно, к которой добавляется ещё и не самая благополучная экология. Идеальным же является организация «15-минутного города» или большого города, состоящего из ряда «15-минутных городов», где люди могут добраться до своего рабочего места или социальных объектов за 15 минут на общественном транспорте или пешком.

— Институт пространственного планирования как раз и занимается решением подобных проблем?

— Да, в том числе. Но не всё можно исправить. Например, даже если мы построим в «Салават Купере» некий крупный завод, офисные помещения и иные места приложения труда, далеко не все жители этого района захотят там работать. Около 60 % населения всё равно будут стремиться в центр города, где есть более привлекательные рабочие места и выше зарплата. Эту реальность нужно учитывать при планировании развития города.

Необходимо сбалансированно подходить к размещению жилья, рабочих мест и других объектов инфраструктуры. Важно учитывать, как это влияет на транспортную сеть и инженерные системы. Город — это сложная система, которую нельзя изменить одним волевым решением. Нельзя просто построить тысячу, полтора или два миллиона квадратных метров жилой недвижимости и считать, что проблема обеспечения людей жильём решена.

— А ежедневные пробки? Их как-то можно побороть?

— Все способы борьбы с пробками уже давно придуманы и апробированы на практике, и здесь нет альтернативы хорошо работающему общественному транспорту. Городу нужен хорошо работающий, бесперебойный общественный транспорт, который ходит с интервалом в 5-7 минут, имеет выделенную полосу и движется независимо от общего потока. А ещё — демотивация использования личных автомобилей.

В любом европейском городе личным транспортом неудобно пользоваться, потому что стоянки в центре города дорогие, даже во дворах нужно покупать место... Только тогда ты имеешь право поставить туда свою машину. И это — нормальная история.

Да, всё уже придумано до нас, но нужны определённая настойчивость и решимость в реализации этих идей, которые не будут популярны у значительной части населения. Москва уже идёт по этому пути: центральные городские улицы сужены по количеству полос в пользу широких тротуаров и полос для велосипедистов. Пространство от автомобилей передано пешеходам, и это, как и высокая стоимость стоянок в центре, демотивирует людей ездить в центр на машинах.

Самый хорошо организованный в этом плане город — бразильский Куритиба, где мэр города отдал всё под общественный транспорт, который работает как часы. Это, конечно, очень радикальное решение, но хорошее доказательство того, что проблема может быть решена, причём не с помощью огромных вложений в дороги!

— Но ведь Ваш институт сами эти идеи не реализовывает?

— Там, где мы делаем генеральный план, или, как сейчас — мастер-план Казанской агломерации, все эти вопросы закладываем и стараемся реализовать. Но, конечно же, вопросы платности стоянок или ужесточения парковочного режима — не в нашей компетенции. Это должно быть государственное решение.

— Ваши разработки простираются вперёд на несколько десятилетий. Вы думаете о том, как будет развиваться город через 10, 20, 50, 100 лет? Такая перспектива — не абстракция?

— Никакой абстракции нет. Кстати, часть положений генерального плана Москвы 1935 года реализована только сейчас, спустя практически сто лет!

— Его разработчики не ошиблись?

— Во многом — нет. Конечно, какие-то вещи устарели, и внедрять их сейчас нет смысла, но многие структурные решения реализуются сейчас — и они действительно нужны. Проработав двенадцать лет в Москве, много занимаясь метрополитеном, дорогами, застройкой Новой Москвы, я это вижу особенно чётко.

— Время от создания проекта до его конечной реализации сегодня уменьшилось?

— Безусловно. Понятно, что Москва имеет совсем другой бюджет, но работа в Казани тоже идёт достаточно активно. Некоторые заложенные в мастер-план пункты будут реализованы быстро, некоторые — спустя десятилетия.

— Какие, например?

— Например, заложенный нами в план мост через Волгу — от Верхнего Услона до Большого казанского кольца. Пройдёт время, и он обязательно появится — и тогда Услон, по сути, тоже станет частью города Казани.

— Пора приобретать там недвижимость!

— Интересный вывод. Верхний Услон в любом случае — очень перспективная территория, поэтому, да — как только появится этот мост, мы сможем соединить по кратчайшей дороге Верхний Услон и Иннополис с Казанью, что сразу даст новый импульс для развития этой территории. Волга в зоне запланированного моста довольно широкая, поэтому для сокращения пролётной части здесь предлагается намыв острова — восстановление исторического острова Маркиз, который был когда-то любимым местом отдыха казанцев, с такой же рекреационной функцией. Рассматриваются организация съезда с моста на остров или остановка общественного транспорта и размещение здесь пляжей, ресторанов и иных объектов.

И это — лишь один из небольших примеров.

— Олег Дмитриевич, Вы сказали, что в юности очень хорошо рисовали. А сегодня — продолжаете этим заниматься?

— Да, любовь к графике и живописи осталась со мной на всю жизнь. Времени на неё сегодня не много, но стараюсь всё-таки его находить. Когда-нибудь обязательно устрою выставку! (Показывает фотографии работ.)

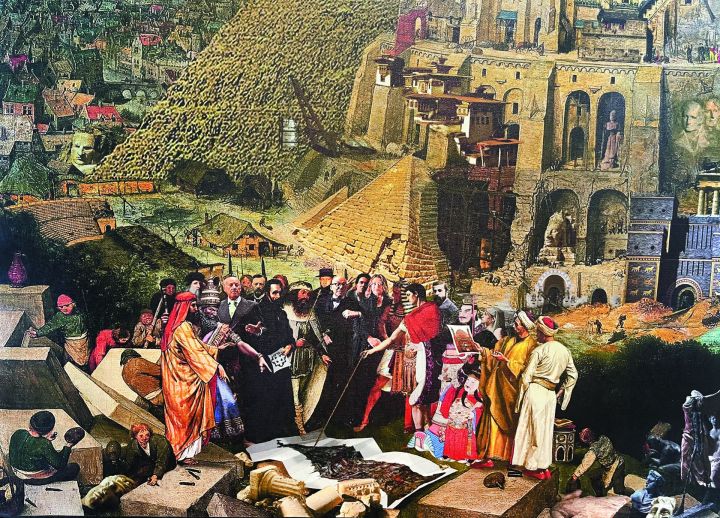

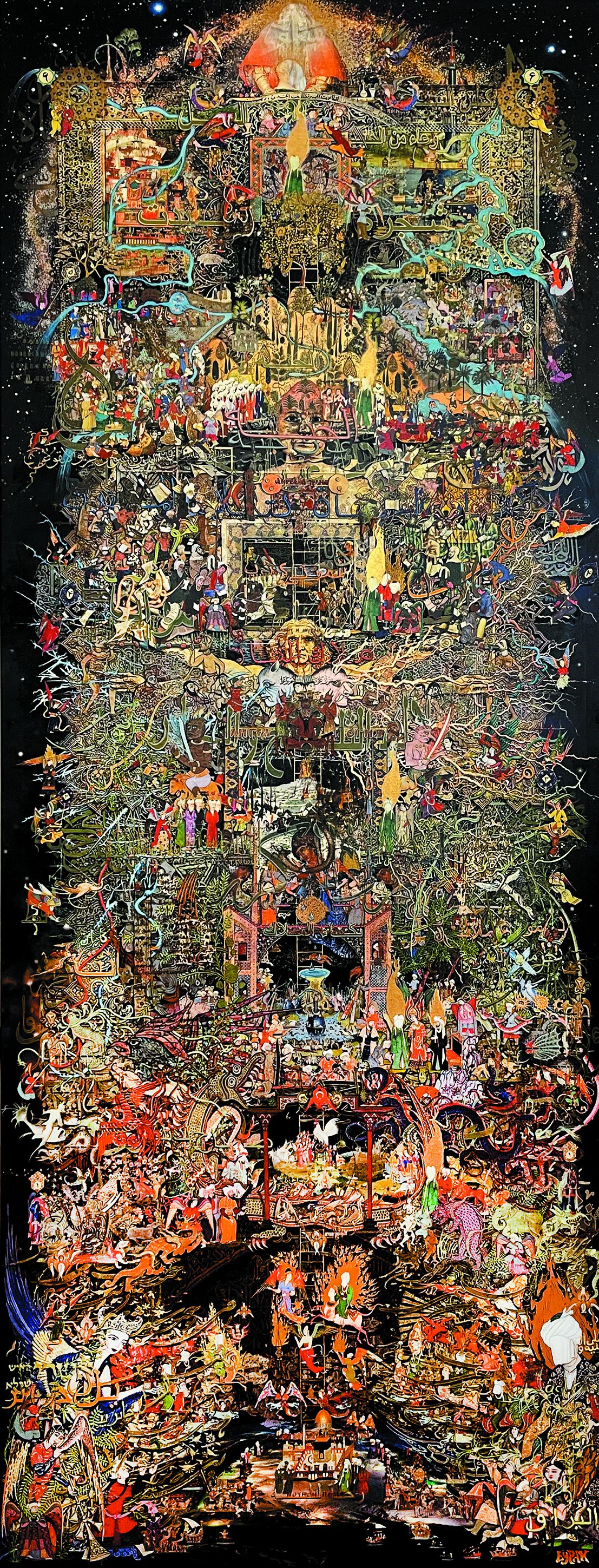

— Ничего себе! Как называется эта картина?

— «Исра и Мирадж», или «Ночное путешествие Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) в Иерусалим и на Седьмое небо».

— Сколько Вы над ней работали?

— Долго. Но когда я жил в Москве, у меня всё-таки было по вечерам немного времени. Да, с работы приезжал в девять, но, так как семья была в Казани, до двенадцати ночи мог чем-то заниматься. Вот, посмотрите, сегодняшний результат этого моего хобби. Делаю «авторский повтор» — предыдущую версию подарил Институту Генплана Москвы. Называется — «Башня». Это фантазия о том, что Вавилонскую башню всё-таки достроили. Основа — цитата из великого и любимого Брейгеля, а дальше в этой воображаемой стройке участвуют самые разные архитекторы. Тут и Татлинская башня, и многое другое.

— И казанское что-то есть?

— В этой версии, конечно, — башня Сююмбике!

— Где Вы пишете? У Вас есть своя мастерская?

— Не то чтобы мастерская — некое специальное пространство на втором этаже.

— Порой мы встречаемся с Вами в театре. Любите искусство Мельпомены?

— Скорее, любит жена, а я составляю ей компанию. (Смеётся.) Но вообще, наиболее значимые события стараемся не пропускать. Обязательно посещаем Шаляпинский и Нуриевский фестивали, иногда ездим на премьеры в Москву. Выставки стараемся посещать, понятно, что времени на всё не хватает.

— Здорово! А прогулки по любимому городу?

— С этим гораздо хуже! Только по роду деятельности, пока, увы, только профессиональные прогулки и поездки.

— У Вас из окон такой великолепный вид (с одной стороны — Кремль, с другой — Казанка. — А. А.), что можно и вправду никуда не выходить!

— Думаете, я когда-нибудь сижу и праздно смотрю в окно? (Улыбается.)

— И всё-таки, пусть такая возможность хоть иногда находится! Спасибо за беседу!

Галерея

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Нет комментариев